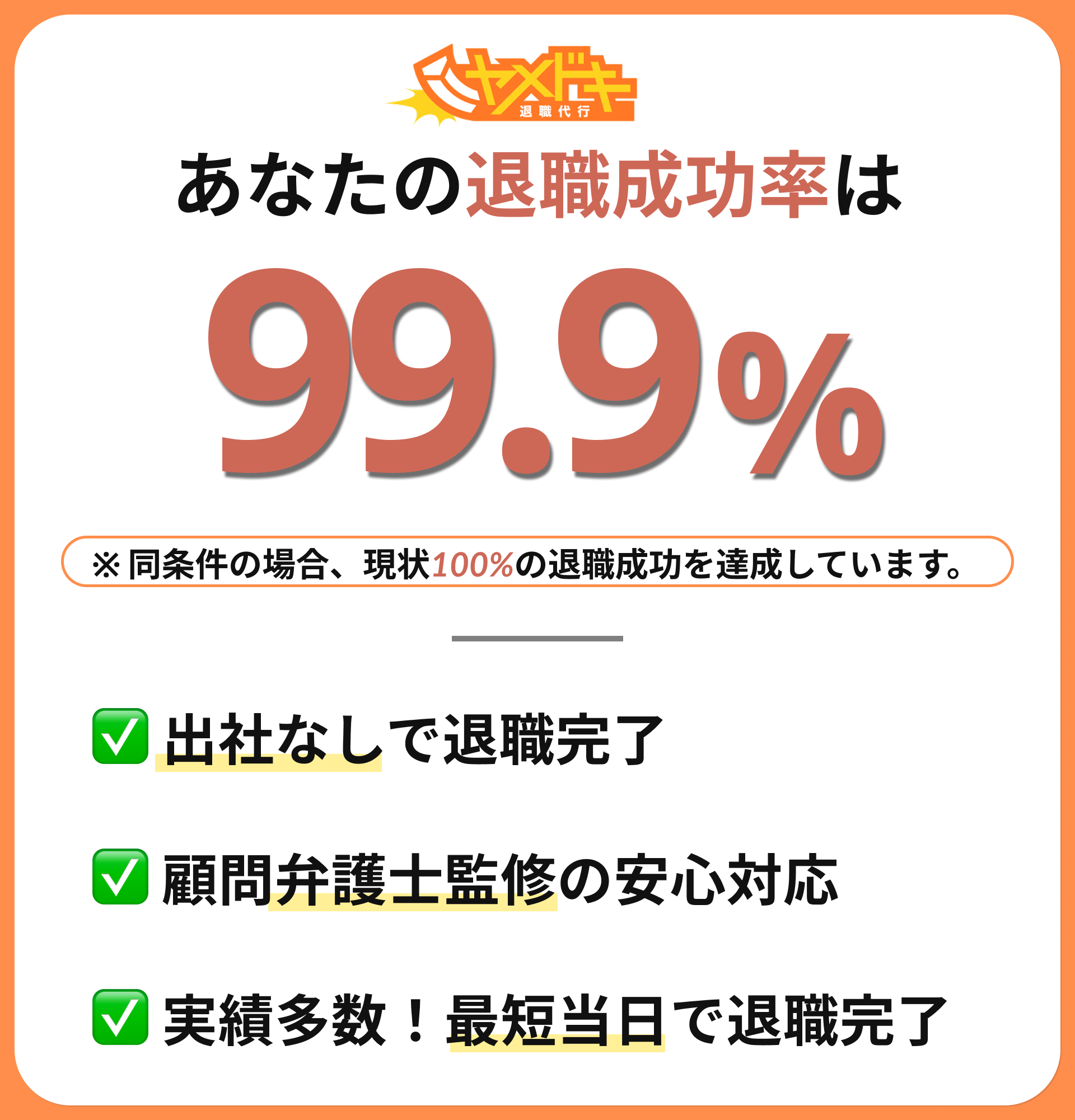

まずは退職できるかチェック!!

派遣社員の皆さん、「契約期間途中に退職してもいいの?」「退職後にトラブルに巻き込まれてしまうかも…」

という不安に悩まれてはいないでしょうか。

雇用関係が複雑で「派遣先でパワハラにあって辛くても、どこに連絡すればよいのか分からない」と迷うケースも少なくありません。

それにあてはまる方も安心してください。派遣社員でも退職代行は利用可能です。

退職代行なら複雑な手続きを安心して委ねることができ、法的根拠に基づく安心な退職が実現できます。

この記事では、退職時のよくある不安に寄り添いながら、具体的な解決策を徹底解説していきます。

よくある誤解に「契約途中に退職してはいけない」「派遣だから退職代行は使えない」というものがあります。

これは完全に間違いです。

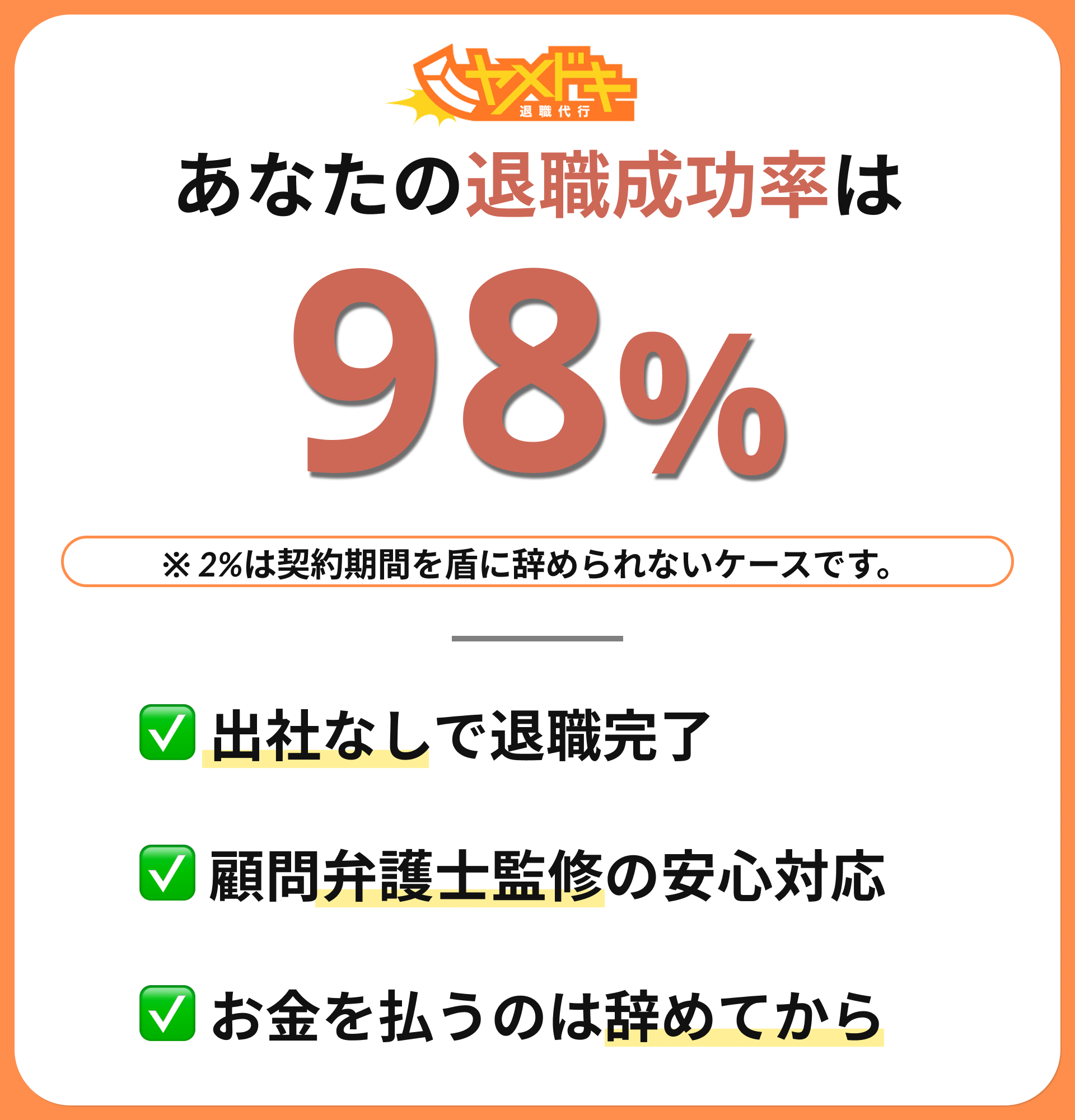

近年の調査によると、退職代行サービスの利用者のおよそ20%が非正規雇用(パート、アルバイト、派遣社員)という結果もあり、派遣という理由だけで退職代行が制約されたという例はなく、正社員の利用と大きな違いはありません。

退職代行業者があなたに代わって派遣会社とのやり取りも行うので、安心して次のキャリアへの準備に集中できます。

どうしても言い出しにくかった退職も、この方法なら負担なく実現可能です。

派遣社員の退職代行に関して最も重要なのは、「あなたの雇用契約はあくまですべて『派遣元』(人材派遣会社)との間にあるというポイントです。」

退職代行から退職の意思を伝える連絡も、必ず『派遣元』(登録している人材派遣会社)に対して行います。

だからこそ、あなたが働く『派遣先企業』(実質上の仕事先)の人間関係を気にしたり、迷惑をかけるというような心配もありません。

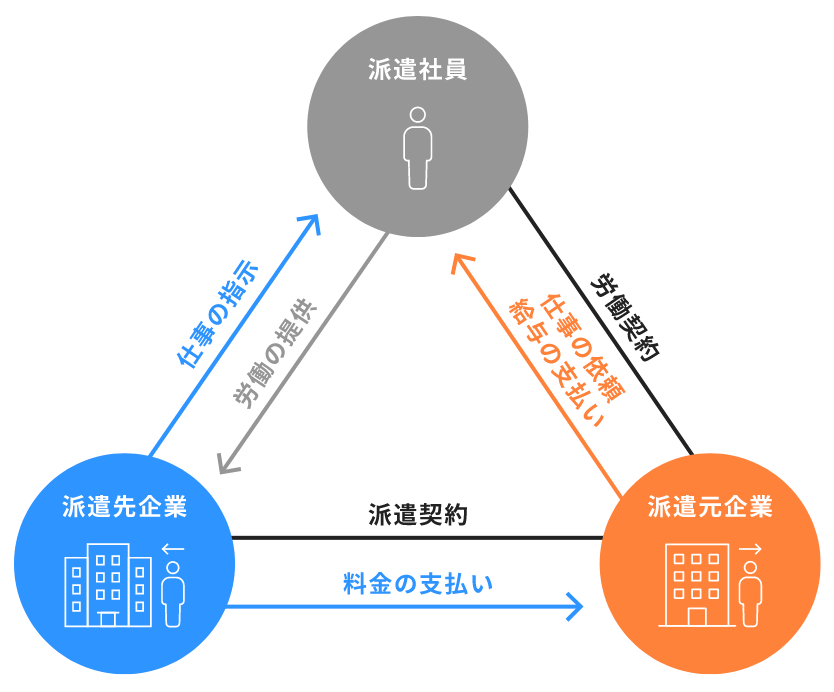

派遣の仕組みを整理して図にするとこのような関係です。

(出典:一般社団法人日本人材派遣協会)

退職代行は、この図の「あなた」と「派遣元」をつないで退職手続きを行います。

「あなた」と「派遣先」との間に退職代行が介在することもありません。

派遣社員の退職手続きを行うにあたってよく混乱してしまうポイントに、「誰に退職を伝えたらよいか?」というものがあります。

先ほどの図にある通り、労働契約は派遣元の人材派遣会社と結んでいるため、退職の手続きは人材派遣会社が行います。

あなたが日頃働く「派遣先の会社」に退職の意思を伝えても手続きは進みません。

たとえ派遣先でのトラブルが理由で退職する場合でもそれは同じです。

例えば、あなたがレストランに派遣されてキッチンスタッフとして働く場合は、

退職の意思は派遣会社に伝えることで退職手続きが進み、お店の店長に伝える必要はありません。

この仕組みを理解すると安心して退職に臨むことができます。

派遣社員が退職代行を活用するメリットとして、複雑な退職手続きを委ねるだけでよく、精神的負担も大幅に軽くなる、といったことが挙げられます。

また、退職時に安心して次の仕事探しに専念できるというメリットも少なくありません。

一方で、デメリットもあります。退職代行にはおおよそ2万〜3万円の費用がかかるうえ、自分の口で退職の意思を伝えられなかったことに、後ろめたさを感じるかもしれません。

とは言え、代行してもらうことで「安心して退職に臨める」という見えない費用対効果もありますので、自分にとって最善の方法なのかよく検証してみましょう。

派遣社員なら退職代行という安心して活用できる方法があります。ここでは、派遣社員ならではの5つのメリットを具体例も交えて解説します。

1. 派遣先に直接退職理由を伝える必要なし

退職代行はすべて派遣元に対して行います。

派遣先に言いにくかった退職理由も、自分自身が伝える必要はないので安心です。

2. 派遣会社との複雑な退職手続きを整理してくれる

有休消化日数の算出、保険証の返却時期、退職後の書類発行など退職代行が整理してくれます。

複雑な退職手続きに頭を悩ませる必要もありません。

3. トラブルに巻き込まれにくく安心して退職に臨める

自分で退職を進めて派遣先担当者から「裏切り」と責められたり、「理由に難癖をつけられて足止めされた」と悩まされたというケースもあります。

退職代行ならそのような心配はなく安心です。

4. 有休も消化して退職できる

残った有休もきちんと消化して辞めやすく、自分の権利も守れます。

「有休消化中に温泉旅行でリフレッシュできた」なんていう代行利用者の声もあります。

5. 次のキャリアに安心して臨める

退職後に安心して転職活動に集中できます。退職時の諸々の手続きによる心理的負担も少なく、ポジティブに次のキャリアに臨めます。

退職代行にはデメリットもあります。後悔しないよう、よく理解して対策を講じましょう。

■ デメリット1:料金がかかる

退職代行の料金は約20,000~30,000円。負担に感じるという声もあります。

→対策:分割払いや後払いに対応している業者も活用して負担を抑えてみましょう。

■ デメリット2:今後の派遣会社利用に影響してしまう場合も

退職時にトラブル視された場合、同じ派遣会社に登録して仕事を紹介してもらいにくくなるというリスクもあります。

→対策:丁寧に理由も整理して依頼すれば、後に影響しにくく安心です。

■ デメリット3:完全に後任に迷惑をかけないという保証はない

後任スタッフに負担が増えてしまう場合もあります。

→対策:引継ぎ資料を用意しておくことで迷惑を最小化できます。

デメリットはありますが、「安心して退職して次のキャリアに臨める」と考えた時に、料金以上の安心が得られるという考え方も大事です。

退職代行の利用にあたって、「正社員と何が違うの?」と思う方もいるかもしれませんが、 いくつかの違いや特徴があります。表形式で整理してみましょう。

| 雇用形態 | 派遣社員 | 正社員 |

| 退職時の手続き | 派遣元に対して行う | 勤務先に対して行う |

| 難易度 | 正社員に比べると高い (契約期間途中の退職の場合) | 容易 |

| 退職後の影響 | 同じ派遣会社の再登録は難しい | 影響しても少ない |

| 窓口 | 派遣元の会社の担当者のみなので安心 | 人事担当者以外に、引継ぎなどで上司とのやり取りも伴う場合あり |

派遣社員は「派遣元」と「派遣先」との複数の関係にまたがっているので、手続きが複雑です。

しかし、やり取りする窓口は派遣元のみで退職代行が活用しやすい利点もあります。

「退職後に安心して次のステップへ」と考えている方にこそ退職代行という方法は有用です。

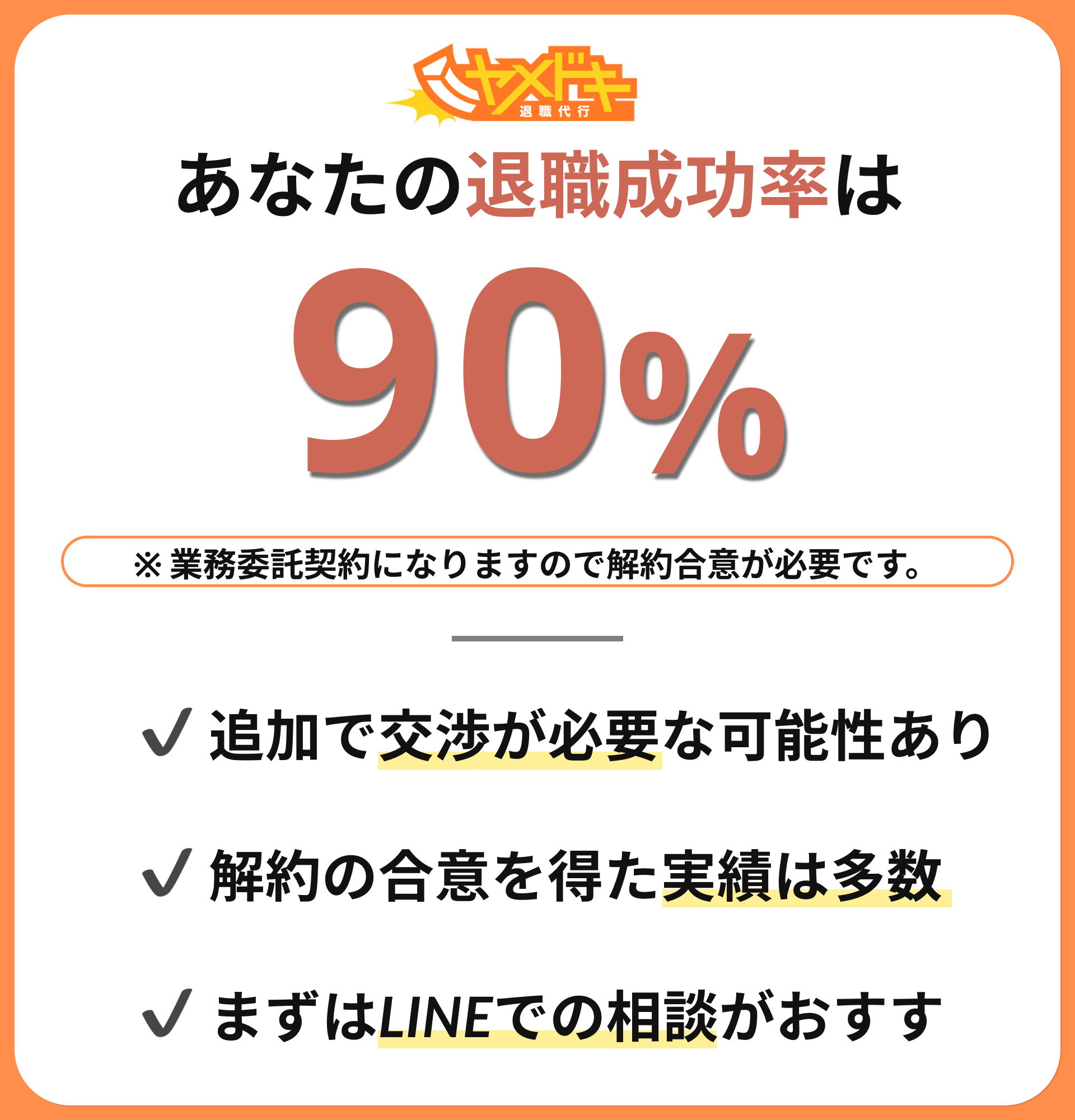

結論から言えば、契約期間中であっても派遣社員は退職できます。

労働基準法第628条では、やむを得ない事情がある場合、期間の定めがある契約でも即時退職が認められると定められています。

やむを得ない事情としてはたとえば、体調不良やパワハラなどが理由となった事例もあります。

派遣契約だからといって「辞められない」と思い込まず、法的に認められた権利として冷静に対応しましょう。

派遣社員であっても、一般の労働者と同じように退職する権利が法律で認められています。

たとえば、契約期間の定めがない場合は、労働基準法第627条第1項により、「退職の意思を伝えてから2週間で辞めることが可能」とされています。

一方、契約期間が決まっている場合でも、やむを得ない理由があれば退職できます。

これは民法628条に基づき、「労働者に重大な不利益がある場合は、即時に契約を解除できる」と定められています。

例えば、体調の悪化やハラスメントなどが該当します。

派遣という立場でも、法律上は正社員と変わらない退職の自由が保障されているのです。

契約期間中でも、以下のような正当な理由があれば退職が認められます:

これらの場合、退職代行業者が派遣元(雇用主)に連絡し、民法第628条などの法的根拠を示しながら退職の意思を伝えてくれます。

派遣社員本人が直接やり取りしなくても、安心して辞められるのが大きなメリットです。

自分の状況がこれらに該当するか不安な方は、まず退職代行への相談から始めてみましょう。

「やむを得ない事由」とは、労働者が働き続けるのが困難なほどの事情を指し、民法第628条に基づき即日での退職が可能とされています。

以下は即日退職が認められる具体的な例です:

退職代行を利用する場合、業者が派遣元に連絡し、やむを得ない事由に基づく退職の意思を、今後出社しないことも合わせて伝えます。

その際、医師の診断書やメモ、労働条件の証拠となる書類があるとよりスムーズです。

派遣元には、退職届の提出と健康保険証などの返却が必要です。

代行業者がこれらの必要な手続きについて確認してくれるので、心身の調子がおもわしくない方でも無理なく手続きを進めることができます。

派遣社員が退職代行を利用する際の手続きは、大まかに次の流れで進みます。

派遣社員の場合、雇用主は派遣元ですが、実際の職場は派遣先なので、退職にあたってはどちらにも対応が必要です。

ただし、派遣元とのやり取りは退職代行業者が対応し、派遣先には派遣元が対応しますので、本人は派遣元・派遣先両方において直接連絡する必要はありません。

「今の仕事を辞めたいけど、どうすれば…」という不安を感じている方も、この流れを把握することで安心して次の一歩を踏み出せます。

退職代行サービスを利用する際は、まず相談から始まります。スムーズに話を進めるために、以下の情報をあらかじめ準備しておきましょう:

一般的な利用の流れは、以下の通りです。

①LINEやメールで無料相談

②正式な申込み

③代行に必要な情報をヒアリング

④料金支払い(クレジットカードや銀行振込など)

⑤サービス開始

料金の支払いは申込み後すぐでクレジットカード払いや銀行振込が基本ですが、後払いに対応している業者もあります。

多くの代行業者は24時間対応しており、深夜でも気軽に相談できるのがメリット。

不安や疑問を抱えたまま悩むより、まずは無料相談だけでも試してみるのがおすすめです。

退職代行を利用する際、退職の連絡は必ず派遣元(雇用主)に対して行います。

派遣先ではなく、派遣元に意思を伝えることが絶対です。

その後、派遣元から派遣先への連絡は派遣元の責任で行われます。

本人や退職代行業者が派遣先に説明する必要はありません。

退職代行業者は、派遣元に対して電話やメールで正式な退職通知を行います。

事前にヒアリングした内容をもとに、法律に基づいた伝え方をしてくれるため安心です。

もちろん、本人が派遣元・派遣先に連絡する必要は一切ありません。

職場とのやり取りがストレスになっている方も、すべて代行してもらえることで精神的な負担を大きく減らすことができます。

退職後に派遣元から受け取っておくべき書類は一般的には以下の通りです:

一方、返却が必要な物品も整理しておきましょう。

【派遣先に返却する物品(派遣元経由で返却)】

【派遣元に返却する物品】

退職代行サービスは、派遣元の窓口となり、本人から返却予定の物品に関してや、書類の郵送希望も伝えてくれるため、安心して任せることができます。

ただし、派遣元への実際の郵送作業(荷造り・発送)は本人が行う必要があります。

手続きがスムーズに進むよう、事前に返却が必要なものを確認しておきましょう。

派遣社員が退職代行を選ぶ際は、複雑な雇用関係(派遣元と派遣先)に対応できるかが最大のポイントです。

一般的な正社員と異なり、派遣社員の雇用や退職に精通している業者を選ぶ必要があります。

具体的な業者選びのチェックポイントは以下のとおりです:

このような点を比較検討すれば、自分に合った退職代行サービスを選ぶ助けになります。

派遣社員として退職代行を依頼するなら、派遣社員の対応実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。

確認方法としては、公式サイトの「対応事例」や「利用者の声」をチェックしましょう。

また、GoogleレビューやSNS、退職代行業者比較サイトやブログでの口コミも参考になります。

派遣法や労働契約法に詳しく、契約期間中の退職についても正確に説明できる担当者がいるかは、一つの判断基準になります。

それを確認するための相談時の質問例としては、以下のようなものがあります。

他には、「派遣先にも退職の連絡をしてほしい」と質問をして、もし”OK”の回答が返ってきたら、それは派遣社員の雇用関係を正確に理解していないことになるので、その業者への依頼はやめたほうがよいです。

表面的な実績数だけでなく、派遣ならではの複雑さに対応できるかを重視して選びましょう。

派遣社員向けの退職代行サービスの料金相場は20,000〜30,000円前後が一般的です。

ただし、以下のような場合は追加費用が発生することがあります。

追加費用がかかりやすいケースの例:

なるべく追加費用を避けるために、申込前に確認したいチェックリストとしては、以下の通りです。

✅ 料金に含まれるサービス内容は?

✅ 追加料金が発生する条件は?

✅ 返金保証はあるか?

✅ 支払い方法(後払い・分割など)は?

価格だけでなく、対応範囲や実績、サポート体制を含めた「総合力」でコスパを判断するのがポイントです。

退職代行には主に労働組合系と弁護士系の2種類があります。以下に違いを整理しました。

| サービス形態 | 特徴 | メリット | デメリット |

| 労働組合系 | 労働者の団体交渉権を活用 | 比較的安価(2〜3万円)で対応範囲が広い | 法的トラブルには対応できない |

| 弁護士系 | 弁護士法に基づく正式な代理 | 損害賠償や訴訟対応も可能 | 費用が高額(5万円〜)になりやすい |

派遣社員の場合、トラブルがなければコスパ重視の労働組合系、未払い賃金・残業代や損害賠償の懸念がある場合は弁護士系がおすすめです。

自分の状況に応じて、どちらの形態が適しているかを見極めることが大切です。

ここでは派遣社員の退職代行利用時に起こりがちなトラブルと予防策をご紹介します。

特に多いのは以下の3つです。

いずれも上記の予防策を参考にして冷静に対応すれば解決可能です。

派遣社員特有の事情を理解している退職代行業者を選ぶことで、トラブルの多くは防げます。

派遣社員が退職を申し出ると、「損害賠償を請求する」と脅されるケースがあります。

たとえば「急な退職で業務に支障が出た」「契約期間途中の退職は違法だ」といった主張です。

しかし、労働者には退職の自由が認められており、原則として損害賠償は請求できません。

これは民法第628条に基づき、やむを得ない理由があれば即時退職も可能であることが法的に定められているからです。

過去の判例でも、単なる業務上の不都合では損害賠償が認められた例はほとんどありません。

退職代行業者は、法的根拠をもとに派遣元に冷静かつ適切に対応します。

もし不当な請求があれば弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。

「損害賠償」と言われても、恐れる必要はありません。

専門家の支援を受けながら、落ち着いて対処すれば大丈夫です。

派遣社員の退職時にしばしば起こるのが、派遣元と派遣先の責任の所在が曖昧になる問題です。

たとえば、派遣元が退職の意思を受け取っても、派遣先が「引き継ぎが終わっていない」と独自に対応を求めるケースなどがあります。

しかし、労働契約は派遣元との間に結ばれており、退職に関する法的責任は派遣元にあります。

これは労働者派遣法における基本的な構造です。

退職代行業者は、こうした責任の所在をきちんと整理したうえで、派遣元だけを窓口として正式な退職意思を伝達し、派遣先との混乱を防ぎます。

もし派遣先から直接連絡が来た場合は、対応せずにまずは代行業者に対応について確認しましょう。

巻き込まれないためには、退職の窓口は「派遣元」だと自覚し、直接派遣先とやり取りしないことが重要です。

派遣社員も、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、正社員と同様に有給休暇が付与されます。

しかし退職時、「繁忙期だから使えない」「辞める人には認められない」などと不当に有給消化を拒否されるケースがあります。

このような対応は違法であり、雇用主は労働者の有給取得を妨げることはできません。

退職代行業者は、退職の意思とあわせて有給取得の希望があれば、それを明確に伝えます。

有給消化を実現するためには、退職の申し出と同時に「有給を使いたい」意思表示をしっかり派遣元に行うことが重要です。

代行会社によっては、有給消化を前提とした退職届のテンプレートを用意しています。それを活用することも有効な手段といえます。

ここでは退職後の各種手続きと次のステップについて解説します。

退職後は、派遣元から「離職票」「源泉徴収票」「雇用保険被保険者証」などを順次受け取り、ハローワークで失業保険の手続きを行うのが一般的な流れです。

派遣社員の場合、手続きの書類はすべて派遣元から届くため、郵送先の住所を事前に代行業者経由で伝えておきましょう。

転職活動においては、「退職理由」を聞かれた際に退職代行を使ったことを正直に言う必要はありません。

「契約期間満了に伴い退職」や「職場環境を変えたかった」と前向きな表現で伝えるのがおすすめです。

次のステップに向け、手続きを一つひとつ丁寧に行うことが再スタートへの第一歩になります。

「離職票」は失業保険の申請に必要な書類で、「源泉徴収票」は確定申告や転職先での年末調整に使用されます。

どちらも今後の生活に欠かせない重要な書類です。

派遣社員の場合、これらの書類は派遣元から退職後10日~2週間前後で郵送されるのが一般的となっています。

もし2週間を過ぎても書類が届かない場合は、派遣元に確認の連絡を入れる必要があります。

退職代行業者によってはアフターサポートとして、書類未着の確認や再送依頼を代行してくれるサービスもあるため、積極的に活用しましょう。

受け取り忘れを防ぐためにも、必要書類のチェックリストをあらかじめ作成しておくと安心です。

派遣社員でも、退職前の2年間に通算12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、失業保険を受給する資格があります。

手続きには、離職票・マイナンバーカード・身分証明書・印鑑・預金通帳またはキャッシュカードなどが必要です。

これらを持参して、最寄りのハローワークで手続きを行います。

待機期間の後、条件を満たせば失業手当の給付が始まります。

退職代行を利用しても、受給に不利な扱いを受けることはありません。

ハローワークで手続きする際は、書類に不備がないことを確認した上で必要なものを確実に持参し、事実を伝えることが大切です。

転職活動で退職理由を聞かれた際、退職代行を利用したことは無理に伝える必要はありません。

企業側が気にするのは「辞めた経緯」よりも「次にどう活躍できるか」です。

たとえば以下のように説明すると、ネガティブな印象を与えずに済みます。

派遣社員としての職歴は、柔軟性や適応力のアピールにもつながります。

大切なのは、退職理由よりも「今後どう貢献したいか」を明確に語ることです。

前向きな姿勢で転職活動に臨むことが、次のチャンスを引き寄せる鍵となります。

派遣社員でも、退職代行サービスは問題なく利用できます。

複雑な契約関係や契約期間中の退職といった不安も、法的根拠と代行サービスのサポートでしっかり対処可能です。

特に「派遣元、派遣先両方とのやり取り不要」といった点は、精神的な負担を大きく減らしてくれるメリットです。

費用や今後の影響といった懸念点も、正しく理解すればデメリット以上の安心を得られるはずです。

一歩踏み出したいけれど迷っているあなたへ。退職は“逃げ”ではなく、“新しいステージへの準備”。

退職代行ヤメドキでは、派遣社員の対応実績も豊富にあり、あなたの不安に寄り添いながらスムーズな退職をサポートします。

次のスタートに向けて、まずは一度相談してみませんか?