まずは退職できるかチェック!!

「もう限界…今すぐにでも会社を辞めたい。」

そんな切実な想いを抱えている方にとって、退職代行による即日退職はまさに最後の希望かもしれません。

実際、法的に問題なく即日で退職できるケースも存在し、適切な手続きを踏めばその日のうちに職場から解放されることも可能です。

この記事では、退職代行を使って即日退職するための手続きの流れや注意点をわかりやすく解説します。

「会社に連絡せずに辞められる?」「損害賠償されない?」「書類の受け取りは?」といった不安や疑問にも丁寧にお答えします。

正しい知識と選択肢をこの記事で理解して、安心して次の一歩を踏み出しましょう。

退職代行を利用すれば、法的に問題なく即日退職が可能な場合があります。

ただし、すべてのケースで必ず即日退職できるとは限らず、一定の条件や注意点を理解した上で「適切な手続き」を踏むことが重要です。

特に、トラブルを避けて安心して辞めるためには、信頼できる退職代行サービスの選択が大きなカギとなります。

低料金だけを理由に安易に選ぶと、法的対応ができなかったり、十分なサポートが受けられないこともあります。

ここでは、即日退職を成功させるために知っておくべき基礎知識をご紹介します。

まずは、即日退職の法的な根拠について見ていきましょう。

原則として、正社員など期間の定めのない雇用契約で働いている場合、民法第627条第1項により、「退職の2週間前までに申し出れば自由に退職できる」とされています。

しかし、これはあくまで原則であり、例外として“やむを得ない事情”がある場合は即日退職も認められることがあります。

たとえば、パワハラやセクハラ、長時間労働、契約と異なる労働条件などが該当するケースです。

これらは、労働者の生命・健康・尊厳を著しく損なう事情とされ、法的にも即日退職が正当と判断される可能性が高いです。

また、労働基準法では「労働契約は当事者の合意により終了できる」とされており、退職の自由は労働者に保障された権利です。

このように、適切な理由と手続きをもって退職代行を利用すれば、即日退職は法的に問題ありません。

不安な方は、弁護士や労働基準監督署などの専門家に相談することで、より安心して退職に踏み切ることができます。

退職代行サービスには、大きく分けて「弁護士」「労働組合」「一般企業」の3つの運営主体があります。

それぞれに特徴があり、料金や対応力も異なります。

即日退職が可能かどうかや、トラブルへの対応力にも違いがあるため、自分の状況に合ったサービスを選ぶことが重要です。

こちらは各運営主体の特徴をまとめた比較表です。

| 運営主体 | メリット | デメリット | 即日対応の特徴 | 料金相場 |

| 弁護士事務所 | 法的交渉・損害賠償対応が可能/確実性高い | 費用が高め/対応に時間がかかる場合も | 法的トラブルにも即応可能 | 約5〜10万円 |

| 労働組合 | 団体交渉権あり/費用が比較的安い/実績豊富 | 法的代理は不可/一部非対応の企業もある | 柔軟かつ迅速な対応が可能 | 約2〜5万円 |

| 一般企業 | 料金が安い/手軽に申し込める | 交渉権なし/トラブル時の対応に不安あり | スピード重視の即日対応可 | 約1〜3万円 |

たとえば、「会社と交渉が必要そう」「トラブルが起きそう」と感じている場合は弁護士運営、「コスパ重視+即日対応」が条件なら労働組合運営、「費用を抑えたい・すぐ辞めたい」なら一般企業型も選択肢になります。

目的や状況に応じて、納得できるサービスを選ぶことが即日退職成功の第一歩です。

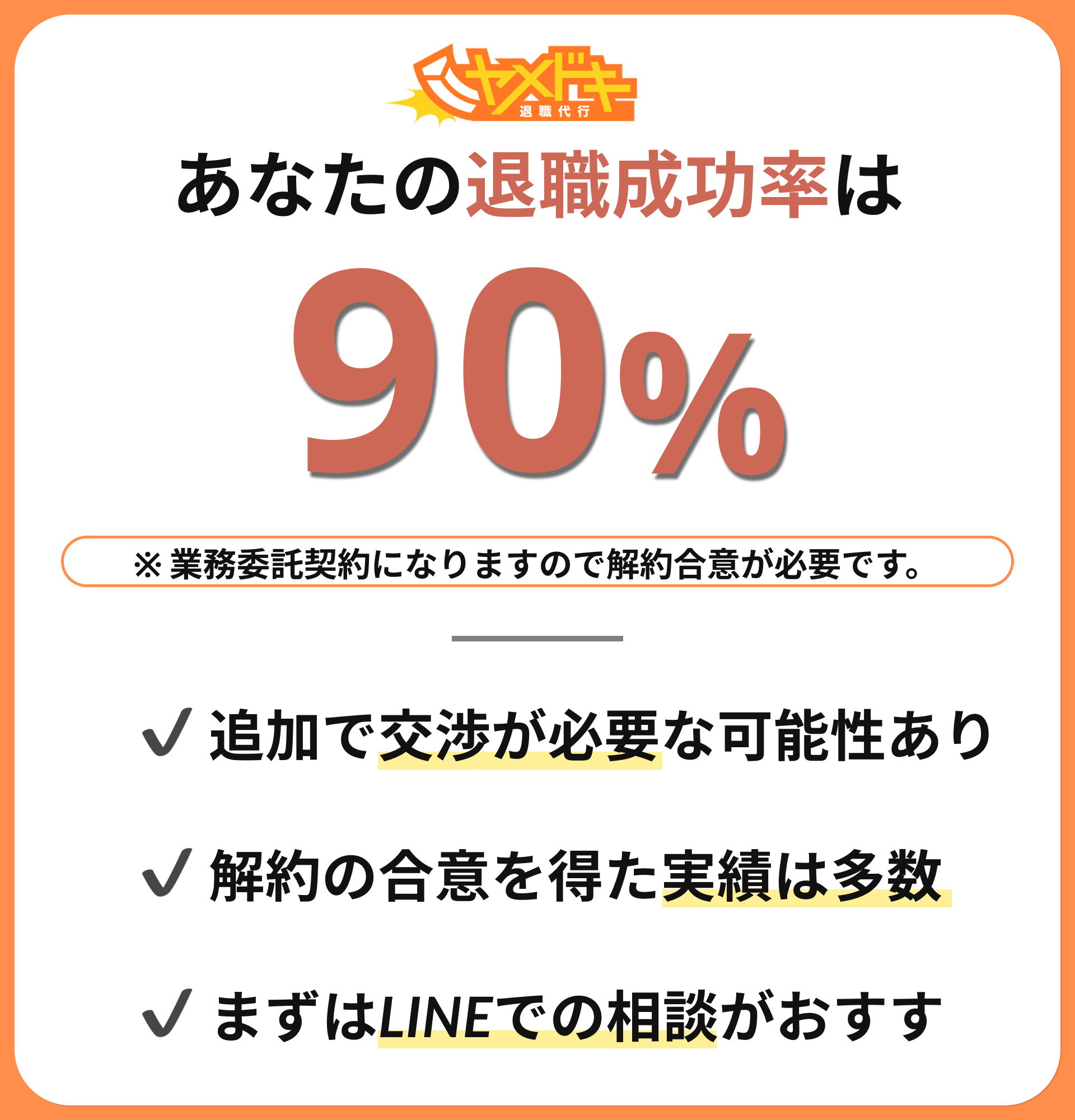

退職代行を利用すれば即日退職できるケースはありますが、すべての状況において可能とは限りません。

ここでは実際に即日退職が認められやすいケースと、難しいケースを具体的に紹介します。

即日退職が可能なケース(例)

即日退職が困難なケース(例)

ただし、これらの場合でも有給休暇が残っていれば「即日申し出+有給消化」で、実質的に即日退職が可能になることもあります。

自分が即日退職可能かどうか不安な方は、以下のチェックリストを参考にしてください。

✅ 判断チェックリスト

□ 心身に不調がある/診断書を用意できる

□ パワハラ・セクハラなどの証拠がある

□ 契約と異なる業務を命じられている

□ 有給休暇が残っている

□ 自分が業務上のキーマンかどうか

このように、即日退職が可能かどうかは状況によって異なります。

正確な判断には、退職代行業者や法律の専門家への相談も有効です。

嘘の情報に惑わされず、正しい知識で行動しましょう。

退職代行サービスは、現在100社以上が存在するといわれており、どれを選べばよいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。特に「即日退職したい」という切迫した状況では、スピードと信頼性の両立が欠かせません。

しかし、サービスごとに対応時間、実績、料金体系、運営主体などが異なるため、単に「早いから」という理由だけで選ぶのは危険です。

なかには、即日対応をうたっていても、実際は「受付は24時間だが対応は翌日から」というケースもあります。

こうした事情を踏まえると、退職代行サービスを選ぶ際には、複数の観点から総合的に判断することが重要です。

たとえば、「深夜でも対応できるか」「追加料金が発生しないか」「法律的な交渉力があるか」など、事前にしっかり確認しましょう。

ここでは、あなたの状況に最適な退職代行サービスを見つけるための選び方のポイントをお伝えします。

以下で紹介する基準を参考にすることで、失敗のリスクを減らし、安心して即日退職へと進むことができます。

退職代行サービスを選ぶ際に、特に重要なのが「即日対応が本当に可能かどうか」です。

「24時間対応」と書かれていても、実際は問い合わせ受付のみで、実働は営業時間内のみというケースもあります。

これは「真の24時間対応」とは異なります。

即日対応してもらうために、申し込み当日に会社へ連絡してくれるかどうかを確認しましょう。

対応のスピード感はサービス選びの決め手のひとつです。

また、連絡手段(電話・LINE・メール)の中で、どれが最も早く反応してもらえるのかも重要なポイント。

土日祝や深夜・早朝の対応実績があるかどうかも、事前に質問しておくと安心です。

たとえば、以下のような質問をすると対応力を見極めやすくなります。

さらに、緊急性が高いケース(体調不良、職場トラブルなど)では、優先対応してもらえるかどうかも確認しましょう。退職代行業者によっては緊急枠を設けている場合もあります。

退職代行サービスは、「弁護士」「労働組合」「一般企業」の3つに分かれ、それぞれ対応できる範囲や法的権限が異なります。

弁護士運営のサービス:損害賠償請求や裁判対応などの法的交渉が可能、トラブル対応力が高いのが強み。

労働組合運営のサービス:団体交渉権を持ち、有給取得や退職日の調整が可能。即日退職にも柔軟に対応。

一般企業運営のサービス:会社への連絡代行のみ、交渉権はないが料金は1~3万円程度と安価。ただし、トラブル対応には限界。

即日退職を成功させるには、自分の状況に合ったサービスを選ぶことが重要です。

たとえば、パワハラを理由に会社都合退職としたいなど、法的な交渉が予想されるなら弁護士、円満退職を希望するなら労働組合や一般企業がおすすめです。

退職代行サービスの料金は、運営主体によって異なります。

弁護士運営は法的対応が可能なぶん5~10万円程度と高額です。

労働組合運営は団体交渉権を持ちながらも2~5万円程度で、バランスの取れた価格帯です。

一般企業運営はシンプルな代行が中心で、1~3万円程度と最も安価です。

ただし、表示料金以外に追加費用が発生するケースもあります。

たとえば、成功報酬・有給交渉費・書類作成費・延長相談料などです。

サービスを選ぶ際には、料金体系の透明性が非常に重要になります。

見積もり段階で、以下のチェックリストを事前に確認しましょう。

また、「初期費用0円」とうたいながら後で高額請求する悪質業者も存在します。

公式サイトに具体的な料金が明示されているか、口コミの信頼性なども要チェックです。

明瞭な料金体系で、対応力と実績のバランスが取れているサービスこそ、コストパフォーマンスに優れていると言えるでしょう。

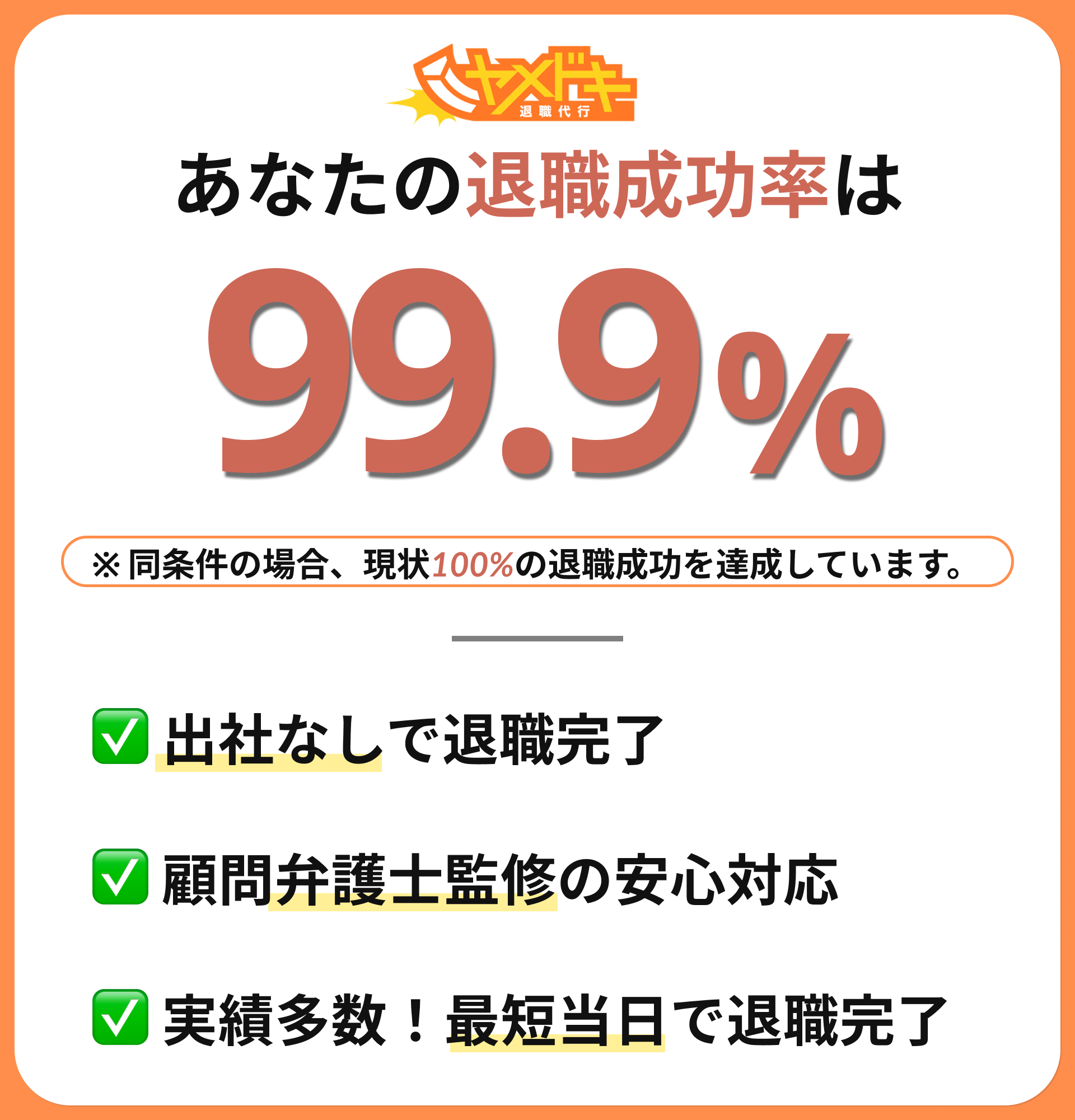

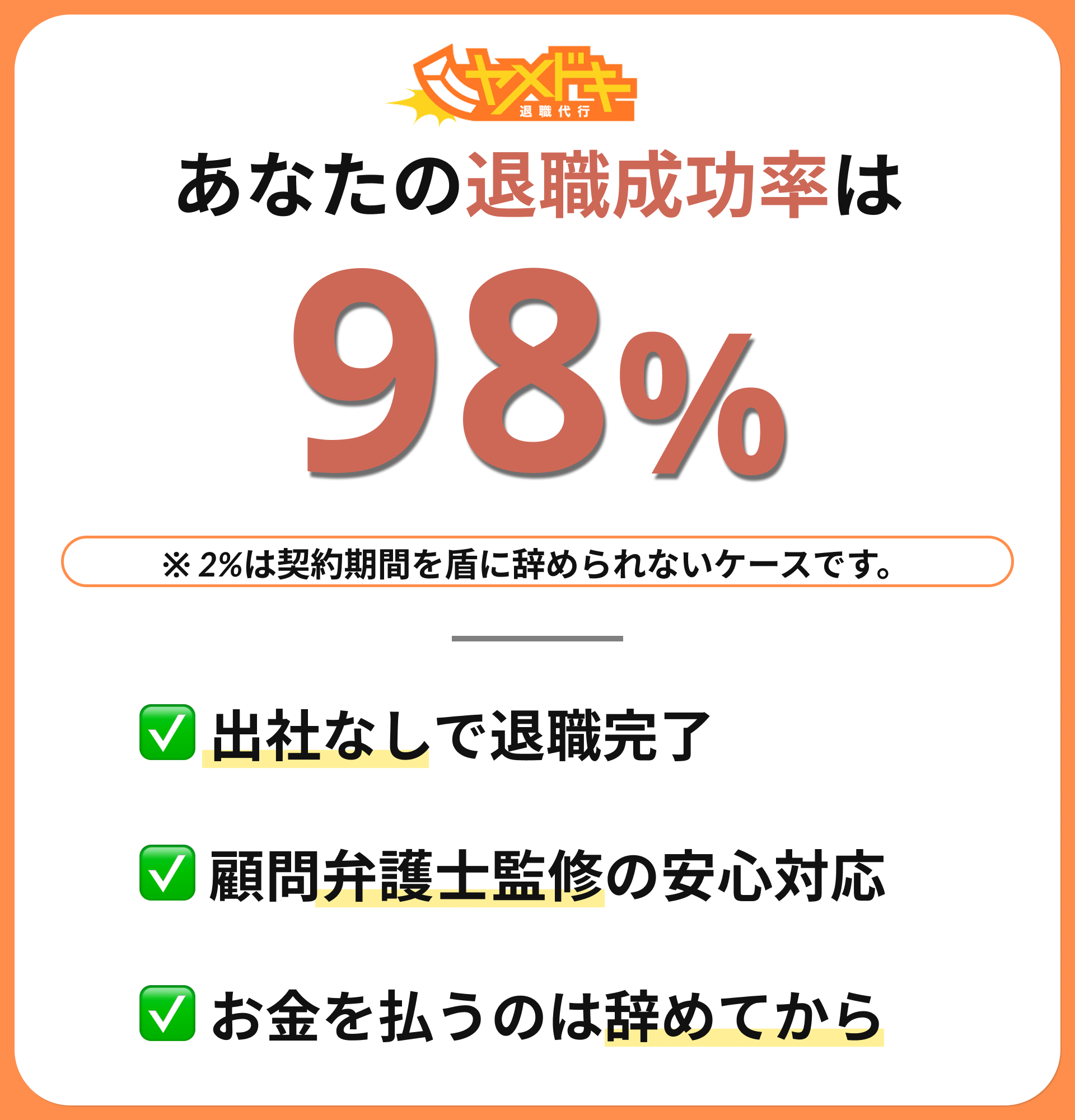

退職代行を選ぶ際は、「実績」と「成功率」に注目することが大切です。

成功率100%とだけ表示されている場合でも、その内訳(即日対応・有給取得・会社との交渉など)を確認しなければ、実態が見えません。

特に、即日退職の対応件数や過去の成功事例が具体的に紹介されているかは、信頼性の大きな判断材料になります。

また、口コミや評判を見る際は、公式サイトだけでなく、第三者サイトやSNSのレビューも参考にしましょう。

信頼できる声には、具体的な対応内容や感想が含まれているものが多いです。

公式サイトでは、業界団体への加盟や認定マークの有無、運営年数などもチェックしましょう。

運営期間が長いほど、ノウハウやトラブル対応力にも期待できます。

さらに、利用者の体験談が豊富に紹介されているかも重要です。一方で、「毎月1000件成功!」など過大な宣伝をしている業者には注意が必要です。数字の根拠がない場合は慎重に見極めましょう。

退職代行を利用すれば、申し込みから退職完了まで、最短で1日で完結することが可能です。

「今すぐ辞めたい」「もう出社したくない」と感じたその日が、退職日になることも十分あり得ます。

ただし、スムーズに進めるには適切な準備が欠かせません。雇用契約書や会社の連絡先、有給の残日数など、必要な情報を事前に整理しておくことで、手続きのスピードと確実性が高まります。

また、正しい手続きの流れを理解しておくことが、即日退職を成功させるための鍵です。

対応を急ぐあまり、必要な確認を省略してしまうと、思わぬトラブルに発展する恐れもあります。

ここでは、実際の手続きの流れを時系列で詳しく解説します。

確認いただくことで、安心して退職の一歩を踏み出せるはずです。

即日退職をスムーズに進めるためには、事前準備が非常に重要です。

まずは必要書類として以下のものなどを揃えておきましょう。

・雇用契約書

・給与明細

・タイムカード

また、退職代行業者が会社へ連絡する際に必要となる、勤務先の正式名称、所在地、電話番号、上司の名前などの基本情報も整理しておくと安心です。

退職理由をあらかじめ明確にしておくことで、対応も円滑になります。

さらに、貸与された物(制服・社員証・PCなど)を把握しておき、返却方法を検討しておきましょう。

有給休暇の残日数や取得希望の有無、私物の整理と持ち帰り方法についても確認が必要です。

家族への相談や、万一の連絡先の設定も忘れずに。

職場PCやスマホに残る個人データの削除やバックアップも大切です。

最後に、退職に対する覚悟や心構えを持つことが、円満な即日退職につながります。

退職代行サービスの申し込みは、一般的に以下のステップで進みます。

相談方法は、LINEが最も手軽で返信も早い傾向にあり、電話はその場で詳しく相談でき、メールは履歴を残せるのが利点です。

支払い方法は、銀行振込・クレジットカード決済が一般的、中には後払いに対応している業者もあり、支払いのタイミング(前払いか契約後か)は事前に確認が必要です。

契約書では「業務内容」「キャンセル可否」「返金条件」「個人情報の取り扱い」に注意しましょう。

また、緊急対応を希望する場合は、その旨を事前に伝え、追加費用や手続きについても確認しておくことが大切です。

即日対応を希望するなら「24時間以内に会社に連絡してもらえるか」を確約してもらうことが、成功の鍵となります。

退職代行サービスを申し込むと、業者があなたに代わって会社へ連絡を入れます。

通常、電話またはメールで「退職の意思を代理で伝える第一報」が行われ、即日対応の場合はその日のうちに実施されることがほとんどです。

会社側の反応はさまざまで、すんなり退職が受け入れられるケースもあれば、「直接本人と話したい」「引き止め」「拒否」などが起こる場合もまれにあります。

しかし、多くの退職代行業者はそのような反応に慣れており、法的な根拠に基づき冷静に対応を行います。

有給休暇の消化希望、残業代、備品の返却方法、引き継ぎの必要性なども、このタイミングで調整が進められます。

なお、引き継ぎは不要と判断されることも多いため、過度に心配する必要はありません。

私物の郵送依頼や会社からの書類受け取りなどの手配も代行されるため、利用者が会社と直接やり取りすることは原則ありません。

交渉が難航する場合には、弁護士や労働基準監督署へ相談するのが有効な対応策となります。

退職代行を通じて会社への連絡が完了した後は、正式な退職のための最終手続きが必要です。

まず、退職届の提出方法は業者からの案内に従いましょう。

多くのケースでは、郵送やPDFデータでの提出が求められ、受理されたかどうかの確認が大切です。

また、退職日が即日扱いになる場合でも、書類上の「最終出社日」は明確に設定されます。

退職証明書や離職票が届き、退職日が確認出来たら正式に退職完了です。

源泉徴収票は確定申告に必要なので受け取りを忘れずに。

これらの書類の送付先や、郵送状況の確認は代行業者を通じて行えます。

社会保険の資格喪失や住民税、年金の切り替えなど、公的手続きの確認も重要です。

退職金がある場合は、支払い時期や金額、振込口座などを業者に確認してもらいましょう。

さらに、競業避止義務や秘密保持契約があれば、その内容の確認が必要です。

退職代行サービスの中には、退職後の書類回収やトラブル相談などアフターフォローを提供する業者もあります。

これらを有効に活用し、スムーズな退職完了を目指しましょう。

即日退職は可能ですが、確実に成功させるためにはいくつかの重要な注意点があります。

思い立ったその日に辞められる仕組みは魅力的ですが、正しい手順や心構えがなければ、後で思わぬトラブルに巻き込まれることも。

たとえば、会社への情報提供ミスや、サービス選びの失敗によって手続きが滞るケースもあります。

事前の理解と準備、そして適切な対応を行うことで、スムーズかつ安全に即日退職を実現できます。

ここでは、よくある失敗例や見落としやすいポイントを押さえながら、トラブルを避けつつ速やかに退職を成功させるための情報を丁寧に解説していきます。

「もう限界」と思ったときに、安心して行動できるように——あなたの退職が円満に終わるよう、失敗を防ぐための具体的な注意点を正しく理解しましょう。

退職代行サービスを利用する場合、退職届の提出は「本人が提出するケース」と「業者が委任を受けて提出するケース」の2通りがあります。

いずれも法的に有効ですが、即日退職を実現するには退職の意思が会社に届いたタイミングが重要です。

民法第627条では、期間の定めのない雇用契約は「2週間前の通知」で解約可能とされていますが、就業規則がこれと異なる場合でも、民法が優先されるため、退職届は提出した時点で法的効力が生じます。

ただし、即日退職の場合は「やむを得ない理由」が必要となるため、退職理由の記載には注意が必要です(例:「一身上の都合」など)。

提出方法は手渡しのほか、郵送(配達証明付きや内容証明郵便)が安心です。

会社が受け取りを拒否した場合でも、配達記録があれば「届いた」と法的にみなされるためです。

最近ではメールなどのデジタル提出もありますが、証拠として弱い場合があるため注意しましょう。

なお、一般的に退職届には「退職理由」「退職日」「署名捺印」などの記入が必須です。

適切な形式とタイミングで提出することが、円滑な退職の第一歩です。

退職代行を利用した場合、原則として会社とは直接連絡を取らないことが非常に重要です。

連絡がきたとしても、対応はすべて退職代行業者に任せましょう。

感情的なやり取りや無理な引き止めを避けるためにも、自分で対応しないことがトラブル回避の鍵です。

とはいえ、上司や同僚から個人的なLINEや電話が来ることもあります。

その場合も、感情的に反応せず、「すべて退職代行に依頼しているので、そちらにご連絡ください」とだけ伝えて静かにブロックするのが有効です。

会社が自宅に訪問してきた場合も、ドアを開けず、インターホン越しに退職代行に一任していると伝えれば問題ありません。

SNSやメールでの嫌がらせがあった場合は、画面を保存し、速やかに退職代行や弁護士に相談しましょう。

特殊な事情でやむを得ず連絡が必要な場合も、必ず事前に退職代行業者に相談することが大切です。

連絡対応に不安があるときは、法的トラブルへの発展を防ぐためにも弁護士など専門家への相談をおすすめします。

即日退職を検討している方にとって、「引き継ぎができないことへの不安」は大きな悩みかもしれません。

まず前提として、法律上、退職時に引き継ぎを行う義務は明確には規定されていません。

ただし、就業規則や雇用契約に「業務の引き継ぎに協力すること」が定められている場合、それを無視して退職すると、損害賠償請求のリスクが生じることがあります。

とはいえ、実際に訴訟に発展するケースはまれですが、会社に不要なトラブルや混乱を与えないようにする配慮は重要です。

たとえ即日退職であっても、可能な範囲で簡単な引き継ぎ資料を作成しておくと、信頼性の向上や後々のトラブル回避に役立ちます。

資料には以下のような内容を盛り込みましょう:

後任者に直接説明するのが難しい場合でも、メールやクラウド共有サービス、または退職代行業者を通じた提出など、別の手段での資料の受渡しが可能です。

また、業務の優先順位をつけて、重要な部分だけでも簡潔に伝える工夫も有効です。

特に専門性の高い業務や、機密情報を扱っている場合は、情報漏えいや誤操作のリスクがないよう慎重な対応が求められます。

もし引き継ぎをまったく行わない場合には、「やむを得ない事情(心身の不調など)」がある旨を退職代行業者から会社に伝えてもらうと、リスク回避につながります。

誠実な姿勢を見せることで、円満退職の実現が可能です。

有給休暇は法律で認められた労働者の権利です。

退職時にも残っている有給休暇を取得することが可能ですが、即日退職を希望する場合、すべての有給を消化できるとは限りません。

会社側が「時季変更権(じきへんこうけん)」を理由に、有給取得を拒む場合もありますが、これは業務に著しい支障が出る場合に限られるため、正当性が問われます。

有給の買取については、法律上の義務はなく、あくまで会社の裁量です。

取得が難しい状況でも、有給分を金銭で補償してもらえるとは限らないため、あらかじめ社内規定などを確認しておきましょう。

退職代行業者は有給取得の希望を会社に伝えますが、法的強制力はないため、必ずしも希望通りになるとは限りません。

特に、計画年休や強制的な有給取得日がある場合、それが退職時に取得可能かどうかは、社内規定や過去の退職者の前例などを確認しておくと安心です。

有給取得を拒否された場合や不当な扱いを受けた場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

弁護士もしくは労働組合運営であれば、退職代行業者がサポートしてくれることもあります。

有給消化中は、心身を休める貴重な時間ですが、会社からの連絡や書類のやり取りが発生することもあるため、適切に対応できるよう備えておくと安心です。

退職が完了したからといって、すべてが終わるわけではありません。

実は、退職後にもさまざまな手続きや確認事項が残っています。

これを怠ると、後々の生活や転職活動に支障をきたすこともあります。

たとえば、健康保険や年金の切り替え、離職票や雇用保険被保険者証の受け取り、確定申告や住民税の支払い方法の確認などが代表的です。

こうした手続きを一つずつ丁寧に行うことで、次の仕事や生活へのスムーズな移行が可能になります。

特に社会保険の切り替えや失業手当の申請は、期限があるため早めの対応が重要です。

退職後の不安を解消し、気持ちよく新しいスタートを切るために、ここでは退職後に必要な手続きと対応方法を詳しくご紹介します。

必要な情報をしっかり押さえて、新たなステージへの一歩を踏み出しましょう。

退職後に必要な書類は、今後の就職活動や各種手続きに欠かせません。

必要に応じて以下の書類を受け取るようにしましょう。

書類は通常、郵送で自宅に届きます。

郵送してもらう際は「簡易書留」や「配達記録」など追跡可能な方法にしてもらうと安心です。

書類に不備があった場合は、退職代行業者経由ですぐに会社へ修正を依頼しましょう。

もし会社が発行を拒否したり、遅延したりする場合は、退職代行業者に相談するか、労働基準監督署へ連絡します。

近年では、一部の書類がデジタルで交付されるケースもあります。

メールやクラウド経由で送られた場合は、すぐにダウンロードして印刷し、紙でも保管しておくとよいでしょう。

退職後は、会社で加入していた健康保険や年金を自分で切り替える必要があります。

放置すると無保険状態になってしまうため、迅速な対応が重要です。

健康保険については、以下の4つの選択肢があります。

| 保険の種類 | メリット | デメリット | 費用目安(月額) |

| 国民健康保険 | 加入手続きが簡単/扶養家族も加入可 | 保険料が所得によっては高くなる | 約1〜8万円(所得・地域により変動) |

| 任意継続(前の健康保険) | 同じ保障内容で継続可能/比較的安心感がある | 会社負担分も自己負担で割高になる/2年間のみ | 約3〜5万円(標準報酬月額で計算) |

| 家族の扶養に入る | 保険料がかからない | 年収130万円未満など条件あり/手続きに時間がかかることも | 0円(条件を満たす場合) |

| 次の会社の健保 | スムーズに切り替えられる/保険料が天引きされる | 転職日まで保険が空白になる可能性 | 次の会社の加入健保に準じる |

さらに、厚生年金も退職により脱退となるため、国民年金への切り替えが必要です。

14日以内に市区町村や年金事務所での手続きを忘れずに行いましょう。

遅れると未納扱いとなり、将来の年金額に影響する恐れがあります。

新しい健康保険証が届くまでの間は、医療費を一時自己負担し、後日払い戻し請求の手続きをすることになります。

退職代行サービスの中には、こうしたアフター手続きに関する相談にも対応しているところがあるため、うまく活用すると安心です。

退職代行サービスを検討している方の多くは、「本当に辞められるの?」「会社から何か言われたらどうしよう」など、さまざまな疑問や不安を抱えています。

それはあなただけではありません。実際、同じような悩みを持つ方から寄せられる質問は非常に多く、共通点も多いのです。

ここでは、実際によくある質問を取り上げ、具体的な解決方法をわかりやすくご紹介します。

事前に疑問を解消しておくと、安心して退職代行サービスを利用することができ、スムーズな退職へとつながります。

「知っておいてよかった」と感じられるような、心強い情報をまとめています。

疑問が一つずつクリアになることで、きっと不安も軽くなるはずです。

即日退職を考えている方の多くが「本当に法律的に大丈夫なの?」と不安を抱えています。

しかし、結論から言えば、一定の条件を満たせば即日退職は法的に可能です。

まず、民法第627条では、期間の定めのない雇用契約においては、「退職の意思表示から2週間で契約終了」と定められています。

一方で、労働基準法により、パワハラや長時間労働などによって心身の健康を害している場合は“やむを得ない事由”として即日退職が正当化されるケースも存在します。

就業規則に「1か月前に退職届を出すこと」と書かれていても、法律の規定が優先されるため、それに縛られすぎる必要はありません。

実際の判例でも、強いストレスやハラスメントによる退職は正当と認められています。

法的リスクを過剰に恐れる必要はありませんが、不安な場合は無料相談などを利用して、弁護士に相談しておくとより安心です。

即日退職に対して、「会社から損害賠償を請求されるのでは」と不安に感じる方も多いでしょう。

しかし、損害賠償が成立するには、

(1)具体的な損害の発生

(2)労働者の故意または重大な過失

(3)損害との因果関係

という3つの条件がすべて満たされる必要があります。

これらを会社側が証明しなければならず、現実には非常にハードルが高いため、裁判で請求が認められるケースはごく稀です。

実際には、退職を伝えた際に「損害賠償を請求するぞ」と脅すような発言をする会社もありますが、それは法的根拠が薄く、単なる威圧行為である場合がほとんどです。

訴訟まで発展するケースは極めて少なく、仮に請求されたとしても、内容証明郵便での通知にとどまり、裁判には至らないことが大半です。

不安な方は、弁護士運営の退職代行サービスを利用すれば、会社との交渉や法的対応も安心して任せられます。

万が一、損害賠償請求を受けた場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な法的対抗手段を取ることで冷静に対応できます。

退職代行を使ったことが転職に不利になるのでは…と不安に感じる方も多いでしょう。

しかし、基本的に退職代行の利用は個人の自由であり、個人情報として外部に漏れることはありません。

会社からの情報開示は法的にも制限されており、次の職場に知られる可能性は極めて低いのが実情です。

ただし、面接で前職の退職理由を聞かれた場合には、答え方に注意が必要です。

無理に「退職代行を使った」と言う必要はなく、「家庭の事情」や「体調面での不安」など、正当な理由を簡潔に伝えるのが無難です。

どうしても話す必要がある場合は、職場のハラスメントや劣悪な労働環境があったためと整理して伝えましょう。

また、業界や職種によって受け止め方が異なる場合もあるため、不安がある場合は転職エージェントに相談し、説明の仕方を事前に確認するのも安心材料になります。

長期的に見れば、退職代行の利用そのものがキャリアに大きな傷を残すことはまずありません。

前向きな姿勢で新たなスタートを切ることが大切です。

退職代行を利用した即日退職は、法律に基づいて正当な手段であり、適切なサービスを選べばスムーズかつ安心して退職することが可能です。

ここまで、即日退職の法的根拠から退職代行サービスの選び方、具体的な手続きの流れ、注意点や退職後の手続きまでを網羅的に解説してきました。

「もう限界」「今すぐ辞めたい」と思っている皆さんの、不安や疑問を少しでも軽減できたなら幸いです。

重要なのは、自分に合った退職代行サービスを選び、事前準備をしっかり行うこと。

正しい知識があれば、トラブルなく次の一歩を踏み出せます。

この記事が、あなたの新たなスタートに向けた心強い後押しとなりますよう願っています。

不安な方は、まずはヤメドキの無料相談を活用し、退職のプロの力を借りることを検討してみてください。