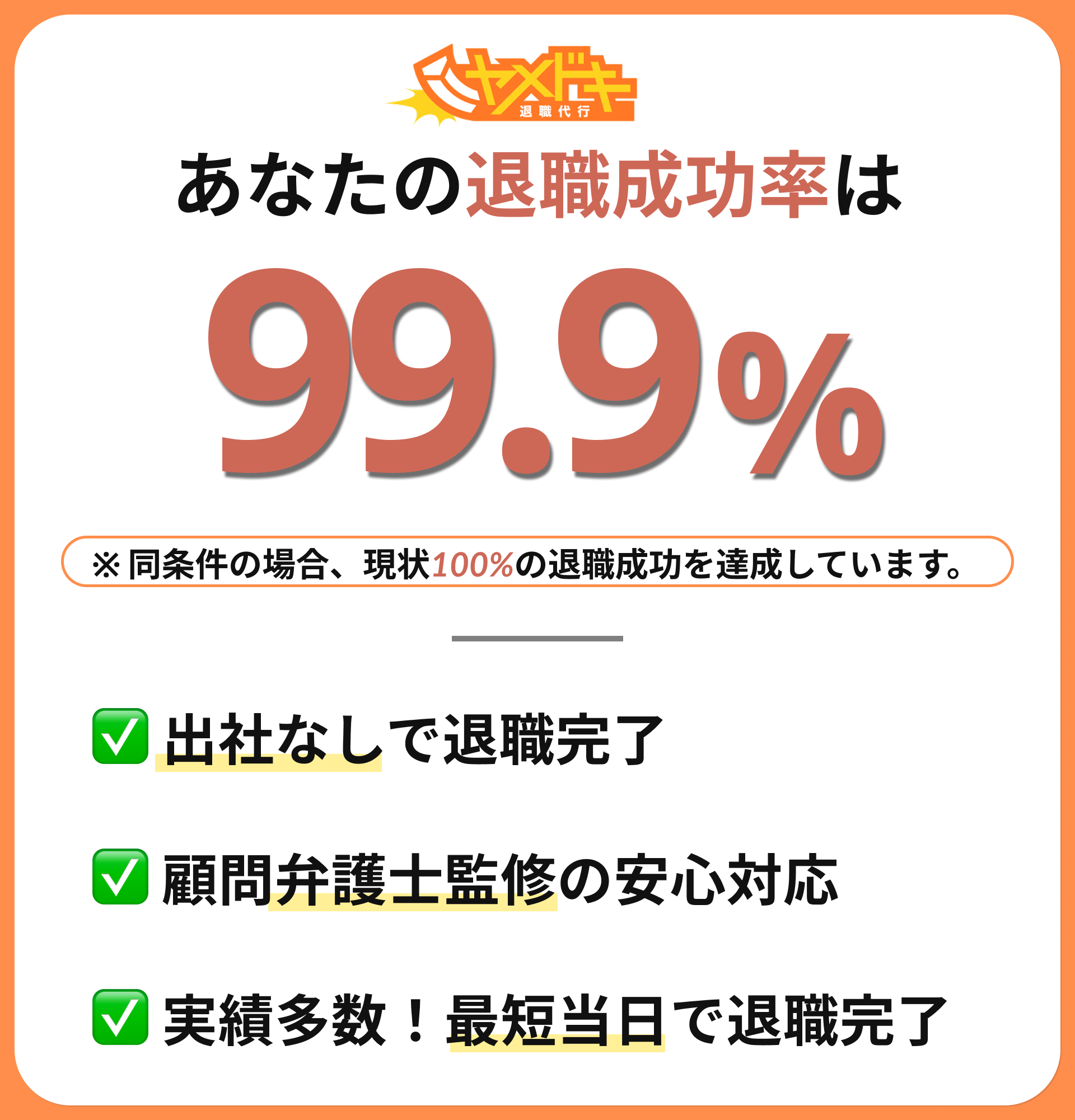

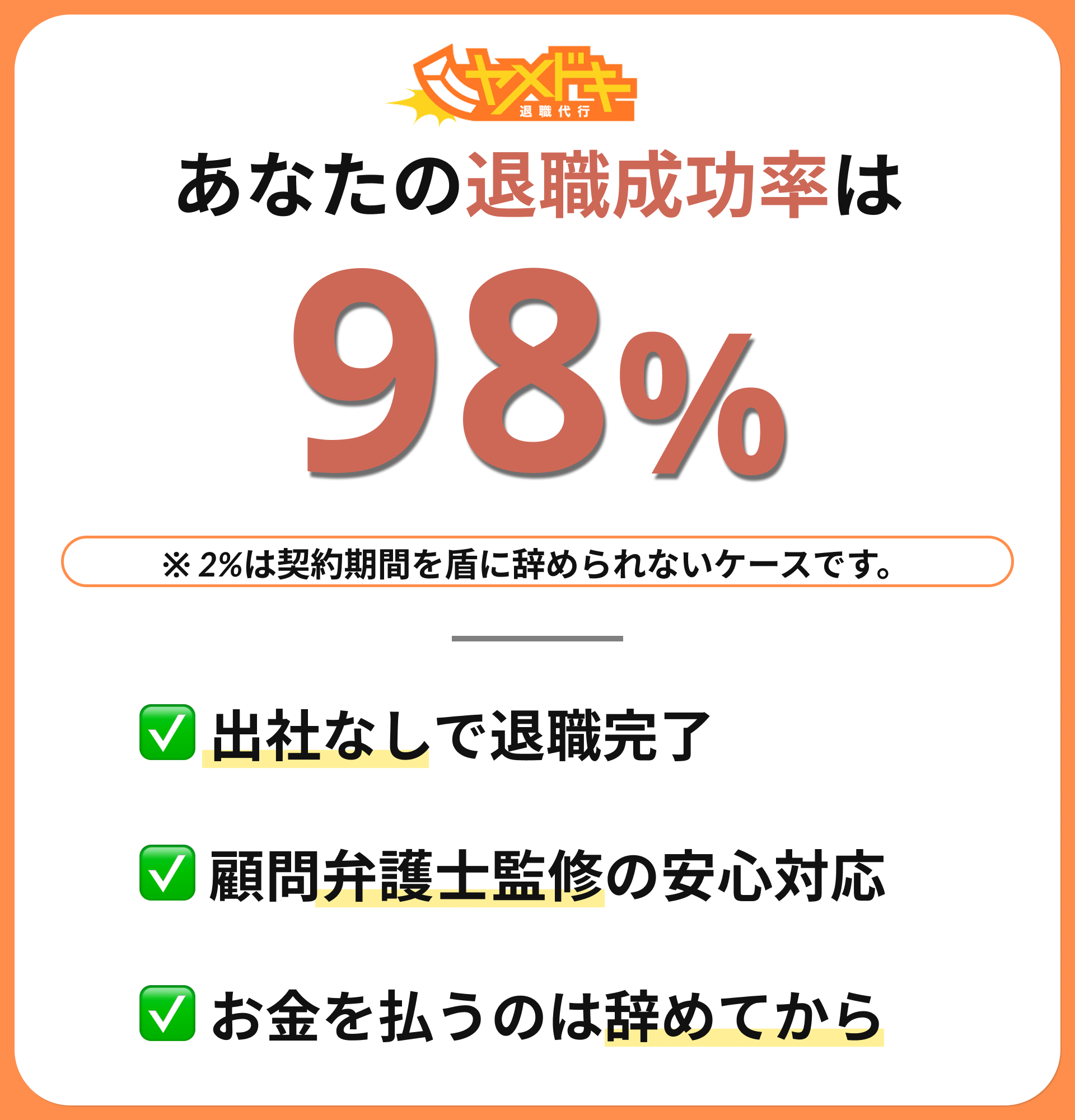

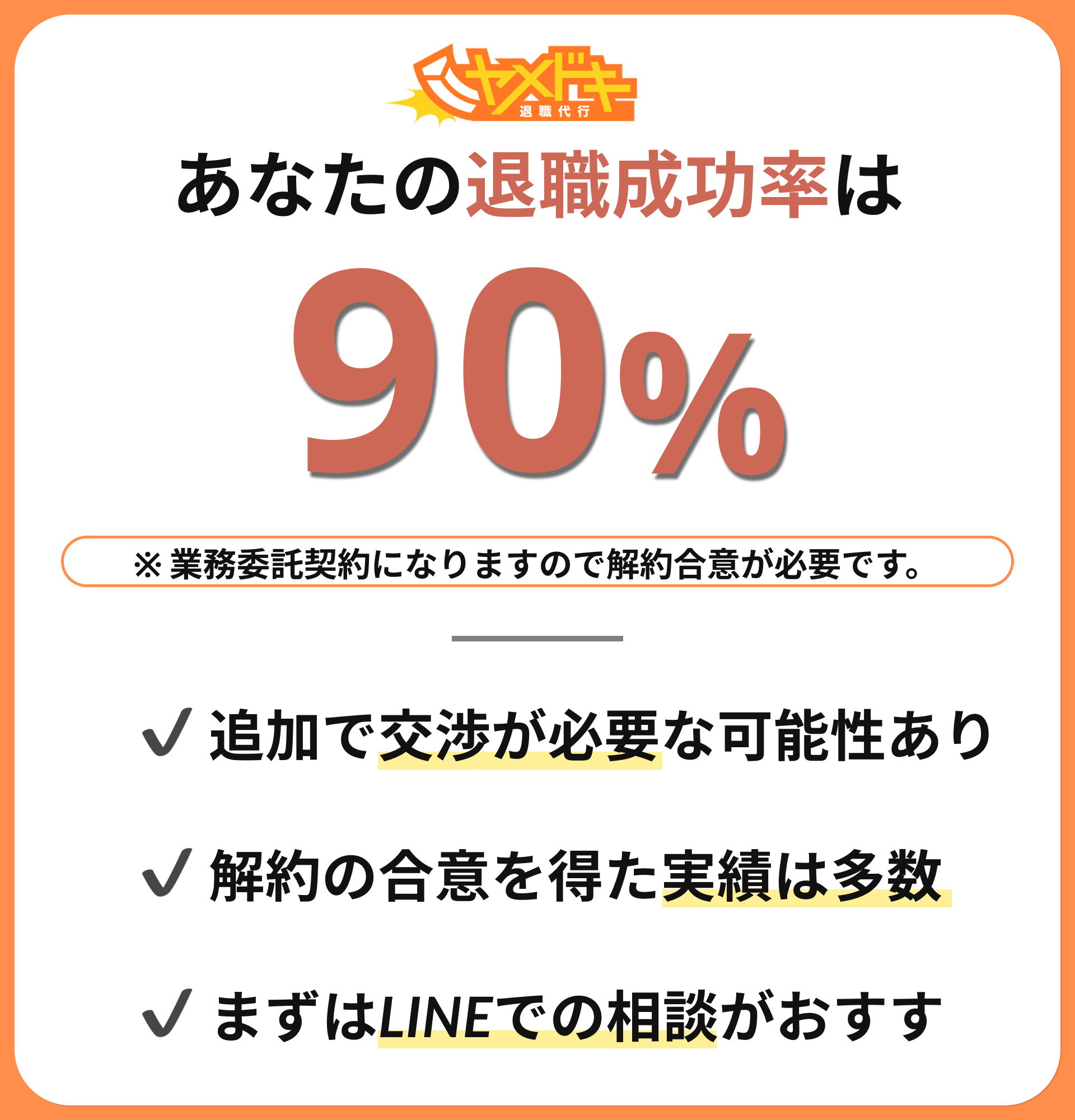

まずは退職できるかチェック!!

「うつ病で会社に行くのが辛い」「適応障害と診断されたけど、退職を切り出す勇気が出ない」—そんな悩みを抱える方が、いま急増しています。

2025年の最新調査では、メンタルヘルスの不調を理由に退職代行を利用する人が前年比で15%以上増加しているというデータもあります。

この記事では、メンタル不調に寄り添った退職代行サービスの選び方や、実際の利用者の体験談を紹介します。

誰にも言えず苦しんでいるあなたが、安心して次の一歩を踏み出せるよう、専門的かつ実践的なサポート情報をお届けします。

一人で抱え込まなくても大丈夫。ここから、一緒に解決策を見つけていきましょう。

メンタル不調により働き続けることが困難な場合、退職代行サービスを利用することは法的にも正当な手段です。

「病気だから退職代行は使えない」といった誤解を抱く人もいますが、労働基準法では労働者にはいつでも退職する自由が認められており、理由にかかわらず退職は可能です。

近年では、うつ病や適応障害などの精神的疾患に対する社会的理解も深まり、心の健康を守る選択として退職代行を利用する人が増えています。

自分で退職を伝える精神的負担を軽減できる点でも、メンタル不調の方にとって退職代行は非常に有効な手段です。

ここではメンタルヘルスに問題を抱えた方が、退職代行を利用する際の基本情報から、法的な権利まで分かりやすく解説します。

うつ病や適応障害などの精神疾患を抱えていても、退職代行サービスの利用は完全に合法です。

労働基準法第627条により、労働者には「2週間前に退職の意思を示せば、いつでも自由に退職できる権利」が保障されています。

精神的な病気を理由に退職を制限する行為は違法であり、本人の意思を尊重することが法的にも社会的にも求められています。

厚生労働省のメンタルヘルス対策指針でも、企業に対して精神疾患を抱える労働者への適切な対応を求めています。

近年では、うつ病や適応障害による退職代行の利用件数も増加傾向にあり、「病気だから我慢しなければならない」という思い込みを捨て、自分の健康と権利を守る一歩を踏み出すことが大切です。

退職代行を利用する際、医師の診断書があることで得られるメリットは多くあります。

以下のような具体的な利点があります。

診断書が必須ではありませんが、あることで退職手続きがスムーズに進むケースが多いです。診断書は退職前に医師へ相談し、状況を正直に話して書いてもらうことが重要です。

会社への提出は、求められた場合に郵送で行えばよく、対面で提出する必要はありません。

また、診断書には病名や症状が記載されるため、プライバシー保護の観点からも、コピーを取って内容を確認しておくことをおすすめします。

傷病手当金とは、病気やけがで働けなくなった際、給与の代わりに支給される健康保険の給付制度です。

退職代行を利用しても、一定の条件を満たせば申請は可能です。

原則として、退職日までに支給要件(連続する3日間の休業、など)を満たしていることが必要です。

申請の流れとしては、医師の記入欄を含む「傷病手当金支給申請書」を健康保険組合に提出します。

有給休暇を消化中は給与が発生するため、その期間は傷病手当金は支給されませんが、有給消化後に切れ目なく支給対象となるケースが多いです。

また、退職後も条件を満たせば継続して受給することが可能です。

手続きには医師の記入や会社からの証明が必要となるため、早めに準備を進めることが重要です。

不明点がある場合は、社会保険労務士や退職代行業者の提携している専門家に相談することで、スムーズな対応が可能になります。

メンタル不調の方が退職代行を選ぶ際には、一般的な「料金の安さ」や「スピード」だけでなく、精神面への配慮や医療との連携サポートといった、特有の視点が欠かせません。

実際に利用者からは「心の負担を最小限にして退職できた」「夜間の相談に救われた」といった声が多く寄せられており、専門性や対応力が満足度を大きく左右します。

ここでは、失敗しないための選び方として、実績・サポート体制・心理的配慮・料金の明確さなど、重要な5つのポイントを解説します。1つづつ詳しく見ていきましょう。

メンタル不調の方が退職代行を選ぶ際には、メンタルヘルスへの対応実績と専門性の高さが極めて重要です。

一般的な退職代行と異なり、心身の状態に配慮した対応が求められるため、心理カウンセラーや精神保健福祉士など、専門資格を持つスタッフが在籍しているかを確認しましょう。

公式サイトや利用者の口コミで「うつ病や適応障害の方の対応事例があるか」「退職までの配慮が丁寧だったか」など、過去の成功事例を具体的に調べることも信頼性を測る手段です。

また、「実績◯万人」などの数字だけでなく、専門性に裏付けられた対応内容に注目することが、安心して任せられるサービス選びにつながります。

メンタル不調の方は、夜間や休日に強い不安感や孤独感を抱えやすい傾向があります。

そのため、24時間いつでも相談できる体制は、安心して退職手続きを進めるうえで不可欠です。

特に深夜の突然の不安や、会社からの連絡が来た際などに即座に対応してもらえる安心感は大きな支えになります。

ただし、単に「24時間対応」と記載されているだけでは不十分です。質の高いサポートを見極めるには以下の点をチェックしましょう:

こうした点を確認することで、本当に頼れるサポート体制かどうかを判断できます。

メンタル不調で退職を検討する際、医療機関と連携できる退職代行サービスを選ぶことは、安心・安全な手続きを進めるうえで大きなメリットになります。

例えば、主治医との情報共有や診断書の取得をスムーズに進めるサポートがあると、傷病手当金の申請や会社への説明がより確実になります。

また、医療ソーシャルワーカーと連携して生活面まで含めた支援を提供するサービスもあり、包括的な支援体制が整っているかが重要な判断軸です。

選ぶ際には、以下の点を確認しましょう:

医療との連携の質は、対応の丁寧さや制度理解の深さに直結します。

サービス選びの際には、上記の観点から具体的に確認してみましょう。

メンタル不調の方にとって、退職代行の対応そのものが心理的負担になることもあります。

だからこそ、「優しい言葉遣い」「丁寧な説明」「急かさない姿勢」など、心に寄り添った対応ができるかが極めて重要です。

さらに、体調や気分に合わせて対応ペースを調整してくれる柔軟さがあるかも確認しましょう。

チェックすべきポイントは以下の通りです:

精神的に追い詰められた状態で相談する方も多いため、信頼できる人間的な対応があるかを重視し、選択の基準としましょう。

メンタル不調の方にとって、料金の不透明さや予期せぬ追加費用は大きなストレスとなりかねません。

そのため、料金体系の透明性はサービス選びの重要なポイントです。

まず、基本料金に何が含まれているのかをしっかり確認しましょう。

例えば、連絡代行だけでなく、有給消化のサポートや書類作成が含まれるかはサービスごとに異なります。

追加料金が発生しやすいのは以下のようなケースです:

また、分割払いや後払いなど柔軟な支払い方法があるかも確認し、経済的な負担を軽減できるサービスを選ぶことが安心につながります。

料金に見合う価値があるかは、サポート内容や利用者の満足度から判断しましょう。

経済的なサポート制度(割引や補助)があるかどうかも大事なチェック項目です。

料金面の不安を減らして、安心して退職活動を進めましょう。

2025年の最新情報をもとに、心身に不調を抱える方でも安心して利用できる退職代行サービスを厳選しました。

選定基準は、「精神的負担を軽減する丁寧な対応」「専門家やカウンセラーの関与」「実際の利用者からの高評価」といった観点です。

弁護士が運営するサービスは法的保護に加え、メンタル不調者への配慮ある交渉力が強み。

労働組合系は心理的なサポート体制が手厚く、精神的な寄り添いに重きを置いています。

一般企業が運営するサービスの中には、カウンセリング経験のあるスタッフを配し、スピード感と柔軟性を兼ね備えた対応ができるものもあります。

予算やサポート体制の違いから、あなたに合った最適な選択肢を見つけることができます。

ぜひ参考にしてください。

メンタル不調での退職には、確実性と専門性が求められる場面が少なくありません。

弁護士が運営する退職代行サービスは、企業との直接交渉が可能で、法的トラブルの予防や対応力に優れているのが最大の強みです。

特にパワハラ・長時間労働・精神疾患による休職など、法的な問題を含むケースでは、弁護士ならではの対応が心の安心につながります。

また、退職の手続きと並行して、心身の負担を最小限にする配慮も期待でき、心理的ケアと法的サポートの両立が実現します。

料金は他形態に比べて高めですが、確実性と安心感を重視するメンタル不調の方にとっては、最も安心して任せられる選択肢といえるでしょう。

メンタルケア重視の3サービスを以下にご紹介します。

料金:27,500円〜77,000円(税込)

メンタル対応の特徴:即日対応に加え、心身の状態に配慮したヒアリングを重視。パワハラやうつ症状に関する相談実績も豊富。

おすすめポイント:企業とのトラブルを抱えている方や、休職中で連絡を取りたくない方に特に向いている。退職届や交渉もすべて一任可能。

注意点:追加費用(書類郵送や交渉内容による加算)が発生する場合があるため、事前見積もりの確認を推奨。

最適な人:メンタル不調による長期休職中の方、退職交渉で揉めている方。

料金:25,300円〜77,000円(税込)

メンタル対応の特徴:担当弁護士がヒアリングから対応し、安心できる丁寧な進行。医療機関との連携実績もあり。

おすすめポイント:精神疾患による就労困難ケースに強く、退職後の法的支援(給付金・労災など)にも対応可能。

注意点:対応にやや時間がかかるケースもあるため、スケジュールに余裕を持って相談したい。

最適な人:うつ病などで働くことが困難になった方や、会社との関係が悪化している方。

料金:25000円〜110,000円(税込)

メンタル対応の特徴:依頼者の心理的負担を軽減するよう、必要以上のやり取りを避け、静かに進められる体制。

おすすめポイント:精神的に疲弊しており、できる限り自分で動きたくないという方に好適。秘密保持にも配慮。

注意点:基本は電話・メールでの対応となるため、対面でのケアを求める方には不向きな場合も。

最適な人:すでに限界状態で、極力自分からの発信を避けたい方。

弁護士運営の退職代行は、「もう自分では動けない」「失敗したくない」という切実な思いに寄り添い、精神的負担を抱える方が最も安心できる選択肢となります。

法的トラブルへの不安がある方は、まずここから検討することをおすすめします。

メンタル不調で退職を考える方にとって、最も利用者が多く、心理的ハードルが低いのが労働組合系の退職代行サービスです。

その理由は、費用の安さと手厚い相談体制、そして団体交渉権を持つことによる企業対応力にあります。

弁護士に比べコストを抑えつつ、法的な正当性に基づいて交渉できるため、特にメンタルに不調を抱える方にとっては精神的負担が少なく済みます。

また、相談時に「退職後どうするか」まで考えた包括的なサポートを受けられる点も、労働組合系ならではの強みです。

たとえば、長時間労働や職場のモラハラが原因で不安障害になったケースでも、団体交渉権を活用して、企業に対して過度な連絡や干渉をしないよう申し入れた実績があります。

ここでは、特に心理的サポートに強みを持つ2サービスをご紹介します。

料金:19,800円(税込)

心理的サポートの特徴:専任スタッフによる丁寧なカウンセリングと、メンタルヘルスに配慮した相談体制を整備。相談者の不安を和らげることに重点を置き、利用前から退職完了まで親身にサポートする。

おすすめポイント:団体交渉権を活用して、企業とのトラブル時にも強力に交渉可能。電話・LINE対応に加え、精神的負担を軽減する柔軟なコミュニケーションを提供。

注意点:弁護士ではないため、訴訟や複雑な法的手続きが必要な場合は別途弁護士相談が必要。スピード対応は状況により異なるため事前確認が望ましい。

最適な人:メンタル不調で初めて退職代行を利用する方、企業とのやりとりに不安がある方、精神的負担を軽減したい方に特におすすめ。

料金:19,800円(税込)

心理的サポートの特徴:ヒアリングを重視し、依頼者のストレスや不安の背景にまで踏み込んで対応。電話やLINEだけでなく、必要に応じて担当者が状況に合わせた進行ペースを提案してくれる。

おすすめポイント:精神的に疲弊している方でも話しやすいよう、匿名相談や柔らかいコミュニケーションを意識。退職後の失業給付や健康保険手続きなどもアドバイス可。

注意点:スピードよりも「丁寧さ重視」のため、急ぎの退職を希望する方は事前に相談日程を確認するのがおすすめ。

最適な人:心身ともに疲れていて、スピードよりも精神的な安心を優先したい方。

労働組合系の退職代行は、「会社に連絡したくない」「でも費用も不安」という方にとって、現実的かつ信頼できる選択肢です。

心理的なケアと労働者としての権利保護、その両方を手頃な価格で得られる点が、メンタル不調の方から高く支持される理由です。

退職代行は弁護士や労働組合が運営するものだけではありません。

実は、一般企業が運営するサービスの中にも、メンタル不調者に特化した丁寧な対応を提供している例があります。

これらの企業は、迅速な対応・柔軟な連絡手段・精神的な配慮を重視したスタッフ教育に力を入れており、価格を抑えながらも高品質なサポートを実現しています。

特に、メンタルヘルス研修を受けたスタッフの常駐やカウンセラー資格を持つ担当者の在籍、即日対応の体制などは、評価基準として重要です。

ここでは、安全性と実績を重視して選んだ、メンタル対応に強い一般企業系のサービスを2つ紹介します。

料金:24,000円(税込)

メンタル対応の特徴:ヒアリングから退職完了まで、担当者が一貫して優しく温かく寄り添ってくれるため、安心感が高い。

迅速性・柔軟性:即日対応可能。LINE・電話と多様な相談チャネルに対応しており、連絡頻度や方法も本人の状態に応じて調整可能。

安全性・実績:これまでに累計5,000件以上の退職支援実績があり、Google口コミでも高評価多数。トラブル発生率も極めて低いと公表。

注意点とリスク回避法:交渉はできないため、訴訟や損害賠償請求などに発展しそうなケースでは、事前に相談内容を精査する必要がある。

おすすめの人:低価格・後払いで心理的サポートも重視したい方や、できるだけ静かに、しかし確実に退職したい方。

料金:27,000円(税込)

メンタル対応の特徴:LINE相談でのメンタルケアに力を入れ、悩み段階からの相談に親身に対応。心理的なハードルを下げるデザインや文章も利用者に好評。

迅速性・柔軟性:24時間365日受付で、即日退職にも柔軟対応。連絡手段の選択肢が豊富で、急な気持ちの変化にも配慮可能。

安全性・実績:合同労組と連携しているが、企業としての運営体制も明確。信頼性と安定性を評価し選定。

注意点とリスク回避法:団体交渉は労働組合の機能に委ねており、トラブル対応は提携の枠内に限られる。複雑な事情がある場合は、先に相談し内容をすり合わせるのが望ましい。

おすすめの人:コストとスピードの両方を重視しつつ、心理的なケアも受けたい初めての利用者。

一般企業系の退職代行でも、十分にメンタル対応に配慮された質の高いサービスは存在します。

価格を抑えながらも、早く・柔らかく・確実に退職したい方には、これらの選択肢が有効です。

法的な交渉が不要ならば、柔軟性やサポート体制を重視して選ぶことで、より自分に合った退職を実現できるでしょう。

メンタル不調を抱える方が退職代行を利用する際は、一般的な利用とは異なり、心身への負担を最小限に抑えることが最優先です。

まずは、必要書類の準備や医師への相談を進めながら、無理のないペースで準備を整えましょう。

診断書があると、傷病手当金の申請などもスムーズです。

特に、会社との直接のやり取りを完全に避けられるよう、退職代行側に連絡の全てを任せることがポイントです。

さらに、退職後の手続きやアフターサポートの活用も重要です。

各段階での心理的なサポートを受けながら、一歩ずつ進めることで安心して手続きを完了できます。

退職代行を依頼する前に、まずは必要な書類を無理のない範囲で整理しましょう。

優先順位が高いのは「診断書」や「通院歴」などのメンタルヘルス関連書類です。

これらは退職理由の正当性を示すだけでなく、傷病手当金の申請にも役立ちます。

準備の際は、一人で抱え込まず、家族や信頼できる人にサポートをお願いするのも有効です。

もし書類がすぐに用意できない場合は、退職代行業者に相談し、必要最低限の情報から進めてもらうことも可能です。

個人情報の管理については、多くのサービスで厳重に行われており、安心して利用できます。

メンタル不調で退職を考えたら、まずは主治医に早めに相談しましょう。

相談時には、現在の症状や仕事での困りごとを具体的に伝え、「退職を検討している」と率直に話すことが大切です。

診断書の取得には数千円程度の費用がかかり、即日発行できる場合もあります。

内容は「就労困難」などの表現が一般的で、退職代行サービスに提出することでスムーズに手続きを進められます。

医師に対しては、正直に気持ちを伝え、質問も遠慮なく行いましょう。

なお、診断書がなくても退職代行は利用可能ですが、あるとより確実に進められます。

メンタル不調の方にとって、会社との連絡を断つことは心身の安定を守るうえで極めて重要です。

退職代行に申し込んだタイミングで、すべての連絡を代行業者に任せ、自身は連絡を一切遮断するのが基本です。

会社から連絡が来た場合は無理に応答せず、すぐに退職代行に報告しましょう。

家族や同僚を通じた間接的な連絡も断る意志を伝え、必要に応じて家族にも代行業者への対応を依頼するのが安心です。

「自分を守るために必要な措置」と心に言い聞かせ、罪悪感を抱かず、自分の回復を最優先に考えましょう。

退職後は、以下の手続きを忘れずに行いましょう。

傷病手当金は健康保険組合への申請が必要で、失業保険はハローワークで手続きを行います。

退職代行サービスによっては、これらの手続きについてのアフターサポートが付帯する場合もあるため、積極的に活用しましょう。

退職後も心のケアは重要です。

心療内科やカウンセリングを継続し、体調を整えながら転職活動の準備を進めましょう。

必要に応じて、専門機関や支援団体への相談もおすすめです。

ここでは、実際に退職代行を利用してメンタル不調から立ち直った方々の体験談をご紹介します。

うつ病や適応障害、パワハラなど、さまざまな背景を持つ事例を取り上げることで、「自分にも当てはまるかもしれない」と感じていただけるはずです。

体験談の中には、退職までの道のりがスムーズではなかったケースもありますが、それでも最終的には希望を持って、新たな一歩を踏み出した人たちばかりです。

皆さんがご自身の状況と重ね合わせながら、退職代行を活用する際の参考として、実践的なヒントや心構えをつかんでいただければと思います。

30代のAさんは、長時間労働と上司からの過度なプレッシャーによりうつ病を発症。

朝起きられない、動悸がするなどの症状に悩まされ、出勤が困難になりました。

自分で退職を伝える気力が持てず、メンタルヘルスに理解があると評判の退職代行サービスを選択。

24時間対応で、診断書の扱いにも慣れていたことが決め手でした。

利用中は「本当に辞められるのか」という不安もありましたが、スタッフの丁寧な対応に支えられ、無事に退職。

退職後は実家で療養し、少しずつ症状も改善。現在は短時間の在宅ワークを始め、無理のないペースで生活を整えています。

「無理を続けるより、まずは自分を守る決断を」とAさんは語ります。同じように苦しんでいる人に、一人で抱え込まなくていいということを伝えたいと話してくれました。

20代のBさんは、上司からの人格否定や無視、過剰なノルマ要求といったパワハラにより、強いストレスと不眠に悩まされるようになりました。

「自分が悪いのかもしれない」と思い込んでしまい、退職を切り出すことすら怖くてできない日々が続いていました。

限界を感じ、知人の勧めで退職代行サービスを利用。申し込みから翌日に会社へ連絡が入り、一切の直接連絡なしで退職が成立。

会社側はパワハラを否定しましたが、Bさんが記録を残していたことでトラブルには発展せず、穏便に解決しました。

退職後は心療内科に通いながらゆっくり回復し、現在は別の業界で新しい職場に挑戦しています。

「自分を責めないこと。証拠を残すことが何より大事」とBさんは語ります。

パワハラの加害者から離れる勇気こそが、回復の第一歩だと実感した体験談です。

Cさん(40代)は、新しい上司との人間関係や突然の配置転換が原因で適応障害を発症。

頭痛や倦怠感、不眠に悩まされ、出勤できない日が増えていきました。

自分では退職の意思を伝えられず、退職代行を利用して円満に退職。その後3カ月間は心療内科に通いながら、ウォーキングや読書などで心身の回復に努めました。

転職活動では、空白期間について「体調を整えるために療養していた」と正直に伝えつつ、前向きな姿勢と改善の努力をアピール。

結果的に、柔軟な勤務体制とメンタルヘルス研修のある企業に採用されました。

現在は無理のない働き方で安定した日々を送り、「症状があっても、理解ある職場に出会える」という希望を語っています。

同じ症状で悩む方には、「焦らず、自分のペースで回復と転職を目指して」とエールを送ってくれました。

メンタル不調による退職代行では、特有のトラブルが起こることもあります。

たとえば、会社からの報復的な連絡や、傷病手当金の書類不備による申請遅延、さらには転職活動時の経歴説明に悩むケースも少なくありません。

しかし、こうしたトラブルは事前に知っておくことで多くが回避可能です。

実際に「連絡が怖くて携帯を変えた」という方もいましたが、退職代行に会社との連絡を完全に任せることで精神的負担を軽減できたそうです。

重要なのは、予防と事前準備。診断書や業務記録の保管、申請期限の確認などが対策になります。

もしトラブルが起きても、専門家の支援で解決できる手段があるということを、ぜひ覚えておいてください。

退職代行を利用したことに対して、会社から無視や暴言、退職書類の引き渡し拒否といった嫌がらせや報復行為を受けるケースがあります。

とくに「メンタル不調」を理由にした退職の場合、「甘えている」などと揶揄されるなど、精神的に追い詰められる言動が問題となることも。

これらの行為は労働基準法やパワハラ防止法に抵触する違法行為です。

対処のステップとしては、まず嫌がらせの言動やメール、書類のやり取りを記録・保存することが重要です。

証拠があれば、労働基準監督署への相談や、弁護士への依頼による法的対応も可能になります。これらは退職代行サービスと連携して進めることもできます。

また、精神的にダメージを受けた場合は、心療内科の受診やカウンセリング、相談窓口の活用で早めにメンタルケアを行いましょう。

自分を守る手段として、法と支援機関を積極的に利用することが大切です。

傷病手当金の申請では、会社が書類に協力してくれない、記入ミスで差し戻される、申請そのものが遅れて支給が遅延するといったトラブルが多く報告されています。

とくにメンタル不調で退職代行を使った場合、会社と直接連絡を取りづらくなるため注意が必要です。

会社が協力しない場合は、健康保険組合に直接相談するか、退職代行や専門家を通じて書類を回収する方法があります。

申請書類は、被保険者証の記載内容や診断書の内容に不備がないか、事前にチェックしましょう。

また、健康保険組合とのやり取りでは、郵送期限や記載形式の細かな違いにも注意が必要です。

万が一申請が却下された場合でも、必要事項を修正して再申請が可能です。

不安な場合は、社会保険労務士などの専門家に早めに相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

メンタル不調を理由に退職した場合、転職活動でその理由をどう説明すべきか不安に思う方も多いでしょう。

まず履歴書・職務経歴書では、「一身上の都合」や「体調不良により退職」と簡潔に記載し、詳細は面接で補足するのが無難です。

面接では、以下のような回答例が有効です:

退職代行を使ったかどうかは基本的に伝える必要はありませんが、聞かれた場合は「第三者に相談しながら、適切に手続きを進めました」などと答えると良いでしょう。

また、転職活動中はメンタルケアを優先し、無理のないペースで活動することが大切です。

自己肯定感を保ちつつ、自分に合った職場を焦らず見つけていきましょう。

メンタル不調の方が退職代行を検討する際、「診断書は必要?」「会社に病気のことを知られずに辞められる?」「退職後のサポートはある?」といった不安の声が多く寄せられます。

この章では、特に多い3つの質問に絞って、簡潔かつ安心できる回答をお届けします。

法律や医療の基本的な知識にも触れながら、誰にでもわかりやすい言葉でまとめているため、難しい専門用語は使っていません。

小さな不安が大きな決断を妨げないように、読んでいただけると「一歩踏み出せる」ような内容になっています。

ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせながらご覧ください。

診断書がなくても、退職代行サービスの利用は可能です。

実際、多くの方が診断書なしで手続きを進めています。

ただし、診断書があると「傷病手当金の申請がしやすい」「体調不良の証明として第三者に説明しやすい」といったメリットがあります。

一方で、診断書を取得する余裕がない場合でも、サービス側は事情を考慮してサポートしてくれます。

注意点としては、会社によっては「体調不良の証明」を求められるケースもあるため、後から診断書を取得できる可能性を残しておくことが安心です。

迷っている場合は、「体調が仕事に支障をきたしているか」「しばらく休養が必要かどうか」などを基準に、医療機関に相談して判断しましょう。

どちらの場合でも、信頼できる退職代行を選べば、状況に応じた柔軟なサポートが受けられるので、安心して相談してみてください。

退職時に病気のことを会社に知られたくない方は多いですが、プライバシー保護の観点から、病気の詳細を伏せて退職することは十分可能です。

診断書の提出は基本的に任意であり、法律上も会社に強制されるものではありません。

退職代行を利用すれば、会社に伝える内容をコントロールでき、「一身上の都合」など一般的な理由で円滑に退職手続きを進めることが可能です。

ただし、後から病気が会社に知られるリスクはゼロではないため、前向きな理由を説明できるようにしておくなど、対応策も用意しておくことが重要です。

また、個人情報保護法により、病気に関する情報は本人の同意なく第三者に開示されることは禁じられています。

自分の権利を理解し、必要に応じて専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

退職代行サービスの多くは、退職手続きだけでなく、退職後のメンタルケアサポートも提供しています。

具体的には、メンタルヘルス専門機関やカウンセリングサービスとの連携がある場合が多く、必要に応じて相談窓口を紹介してくれます。

また、公的支援制度として、自立支援医療制度などの利用もおすすめです。

申請方法や対象条件についてもサポートを受けられることがあります。

さらに、民間のカウンセリングや支援団体も充実しているため、活用を検討しましょう。

加えて、家族や友人など身近な人のサポートは精神的な回復に不可欠です。

退職後は焦らず、長期的な視点で無理なくケアを続けることが大切。

退職代行サービスのアフターサポートを上手に活用しながら、自分に合った回復プランを見つけてください。

メンタル不調を抱えながら働き続けることは、心身に大きな負担をかけるものです。

そんなとき、自分を守るための手段として退職代行サービスの活用は決して特別なことではありません。

本記事では、法的な根拠からサービスの選び方、実際に信頼できる業者の特徴、利用の流れや注意点まで、2025年の最新情報をもとに幅広くご紹介しました。

退職は、人生を立て直すためのスタート地点です。

特にメンタル不調を抱える方にとっては、安心できる環境へと一歩を踏み出すきっかけとなるはずです。

丁寧なサポートを受けながら、自分のペースで次の一歩を踏み出せるよう、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

無理せず、あなたの心と体を第一に考えてください。

退職は「逃げ」ではなく、「守るための選択」です。