まずは退職できるかチェック!!

「退職を切り出すのが怖い」「もう会社に行きたくない」―そんな悩みを抱えていませんか?

実際、厚生労働省の統計では、退職時のトラブル件数は年々増加傾向にあり、退職をめぐる問題は多くの人にとって深刻な課題です。

しかし、正しい知識があれば、会社を円満に辞めることは十分に可能です。

この記事では、退職代行の仕組みから費用相場、利用の流れ、注意点までをわかりやすく解説。

最後までお読みいただければ、皆さんの不安は解消され、最適な選択ができるようになります。

あなたの「新しい一歩」を、ここから始めてみませんか?

退職代行サービスとは、「会社を辞めたいけれど自分では言い出せない人の代わりに、退職の意思を伝えるサービス」です。

特に20代〜30代の若い世代を中心に利用が広がっており、職種ではIT系やサービス業、介護職などが目立ちます。

最近は、働き方の変化やメンタルヘルスへの関心の高まり、パワハラ問題の深刻化などを背景に、退職代行の需要が急増中です。

「自分だけが悩んでいるわけじゃない」と安心して大丈夫。退職は、誰にでも起こりうる自然な選択肢です。

退職代行を利用する際、多くの人が「本当に会社を辞められるのか?」「法律的に問題はないのか?」と不安に思います。

ここからは、退職代行の仕組みや法律との関係について、わかりやすく解説します。

よくある疑問を解消し、退職への対応をスムーズに進めましょう。

退職は「労働者の自由」と法律で認められています。

具体的には、労働基準法第627条で「いつでも退職の申し出ができる」と定められており、法的にしっかり守られています。

退職代行は、この「退職の自由」を行使するために、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。

ここでよく出てくるのが「代理」と「使者」の違いです。

簡単に言えば、代理は本人に代わって交渉や契約をする人、使者は「伝言役」です。

退職代行は「使者」として、あなたの「退職の意思」を会社にそのまま伝えるだけなので、法的に全く問題ありません。

具体的な流れは次の通りです。

①退職代行に依頼する → ②退職の意思を会社に伝達 → ③退職が成立

要するに「自分で言わずに、専門の人が代わりに伝えるだけ」というシンプルな仕組みです。

結論から言えば、会社は退職代行を拒否することはできません。

法律で「退職の自由」が認められているため、会社がどんな理由をつけても、あなたの退職を妨げることはできないのです。

代行を使われた実際の会社の反応はさまざまです。

たとえば、「まさか退職代行を使うとは」と驚くケース、「引き継ぎはどうするのか?」と困惑するケース、「一度話し合えないか」と引き留めを試みるケースなどがあります。

万が一、会社が退職の意思を受け入れないような態度を見せた場合でも、ほとんどのケースで業者が会社と話をつけてくれますし、最終的には労働基準監督署に相談したり、弁護士に依頼することで必ず解決できます。

心配する必要はありません。多くの方が問題なく退職できていますので、安心してください。

実際、退職代行を利用してスムーズに退職できた方はたくさんいます。

例えば30代男性は、パワハラが原因で退職代行を利用したところ、会社には一切行かずに即日退職が完了しています。

退職代行を利用した際、会社の対応にはいくつかのパターンがあります。

まず、協力的なケース。会社側が「本人の意思なら仕方がない」とすぐに手続きを進める、比較的スムーズな対応です。特に大企業では、事務的に処理されることが多く見られます。

次に、困惑するケース。突然の退職連絡に「どうしたらいいのか」と戸惑うパターンで、中小企業でよく見られます。ただし、最終的には手続きが進むのが一般的です。

引き留めを試みるケースもあります。「一度会って話せないか」などと言われることもありますが、代行業者を通して退職の意思が固いことを伝えれば問題なく進みます。

まれに感情的になるケースもありますが、会社がどのような態度でも、退職は必ず成立します。

ほとんどの場合、思っているよりスムーズに進みますので、過度な心配は不要です。

退職代行サービスには、大きく分けて一般企業系・労働組合系・弁護士系の3種類があります。

それぞれに特徴があり、サポート内容や対応できる範囲が異なります。

「急いで退職したい」「会社とのトラブルが予想される」「できるだけ費用を抑えたい」など、自分の状況に合った選択がとても重要です。

「安いから」と料金だけで判断すると必要なサポートが受けられず失敗するリスクもあります。

総合的に比較して自分に合った退職代行サービスを選ぶことが、後悔しない安心かつスムーズな退職につながります。

このセクションでは、「あなたに最適なサービスはどれか」を判断するための具体的な情報を紹介します。

コスパも含めて「失敗しない選び方」を身につけて、安心感かつ確実性のある退職を実現しましょう。

一般企業系の退職代行サービスは、「価格の安さ」「手軽さ」「スピーディーな対応」が最大の魅力です。

特に料金相場は2万〜3万円程度と、他のサービスよりも比較的リーズナブルで、即日対応も可能なケースが多く、急ぎの退職にも対応しやすいのが特徴です。

一方で、対応できる範囲には限界があります。たとえば、退職に関する交渉(有給消化や未払い残業代の請求など)や法的な手続きには対応できません。

あくまで「退職の意思を伝える代行」に限定されるため、複雑な事情がある場合は適していません。

シンプルに「すぐ辞めたい」「最低限のやり取りで退職を済ませたい」という場合に最適で、特にトラブルの心配がない方にはおすすめです。

実際、一般企業系のサービスは利用者満足度が高く、ある調査では80%以上が「満足した」と回答しています。

労働組合系の退職代行サービスは、「団体交渉権」という法律で認められた交渉力を持っているのが最大の特徴です。これは、労働組合法に基づき、労働者の代わりに会社と交渉できる権利です。

具体的には、有給休暇の消化、未払いの残業代や退職金の支払いなど、金銭面での交渉も可能です。

一般企業系のサービスは単なる「意思伝達」までしかできませんが、労働組合系は「交渉ができる」という大きな違いがあります。

料金は3〜5万円程度で、交渉が必要なケースでも利用できることから、「コストパフォーマンスが最も高い」と評価されることも多いです。

「お金の問題も含めてしっかり解決したい方」に特におすすめです。

弁護士が運営する退職代行の最大の強みは、法的トラブルにも対応できる安心感の高さです。

たとえば、損害賠償請求を受けた場合や、パワハラ・セクハラなどの人権問題が絡むケースでも、法的に適切な交渉や対応が可能です。

「どんなトラブルでも対応可能」という心強さは他のサービスにはない魅力です。

ただし、費用は5〜10万円程度と高めですが、裁判や法的交渉まで対応できるため、法的リスクの大きなケースではその利用価値は十分にあります。

特に、会社からの引き留めが強引な場合や、過去に訴訟沙汰があるなど悪質な企業での退職を検討している人は、最初から弁護士系を選ぶのが安全です。

まさに「困った時の最後の砦」と言える存在です。

退職代行サービスは、自分の状況に合わせて選ぶことが重要です。ここでは、簡単な質問形式とケーススタディ別に、あなたに合ったサービスを見つけられるようにまとめました。

| 状況 | おすすめサービス | 理由 |

| すぐに辞めたい、トラブルなし | 一般企業系 | 料金が安くスピーディ、手軽 |

| 有給消化や残業代の交渉をしたい | 労働組合系 | 交渉権があり、コスパも良好 |

| 法的トラブルが心配、会社が悪質 | 弁護士系 | 法律の専門家が対応、安心感抜群 |

| どれを選べばよいか迷っている | 労働組合系 | 幅広く対応でき、コスパも高い |

迷った場合は、労働組合系を選ぶのが無難です。幅広い交渉力と費用のバランスが良く、多くのケースに対応できます。

さらに、無料相談を活用すれば、自分に合ったサービスを具体的に知ることができます。まずは相談してみることから始めましょう。

退職代行の利用は、基本的に「相談→契約→実行→完了」という4つのステップで進みます。

まずは相談でサービス内容や料金を確認し、納得すれば契約を結びます。

その後、退職代行業者が会社へ退職の意思を伝え、手続きが進行。

通常、退職完了までの期間は3日〜1週間程度が一般的です。

大きな安心ポイントは「利用者が会社と直接やりとりする必要が一切ない」こと。

自分で交渉せずに済むため、精神的負担を大幅に軽減できます。

また、事前に私物の整理や書類の準備をしておくと、よりスムーズに進められます。

「思っているよりも簡単でスムーズ」と感じる方が多いのも特徴です。

スムーズに退職を完了させるには、事前準備と手順の把握が大切です。

不安を解消し、確実に退職を実現するためにも、これから紹介する具体的な流れを知っておきましょう。

「どんな書類が必要?」「会社から連絡が来たらどうする?」といった疑問にも答えながら、安心して一歩ずつ進められるように丁寧に解説していきます。

退職代行サービスを利用する際は、最初に「無料相談」から始まり、サービス内容を確認したうえで契約を結ぶという流れが一般的です。

ここでは、相談から契約までの一連の手順をステップごとに解説します。

ほとんどの退職代行サービスでは、LINEやメール、電話で無料相談が可能です。この段階で、自分の状況に合った対応ができるかどうかを見極めることが大切です。

無料相談で確認すべきチェックリスト

□ 対応している職種・雇用形態(正社員・契約社員・アルバイトなど)

□ 基本料金と追加料金の有無

□ 対応してくれる範囲(有給消化の交渉、会社への書類返却の代行など)

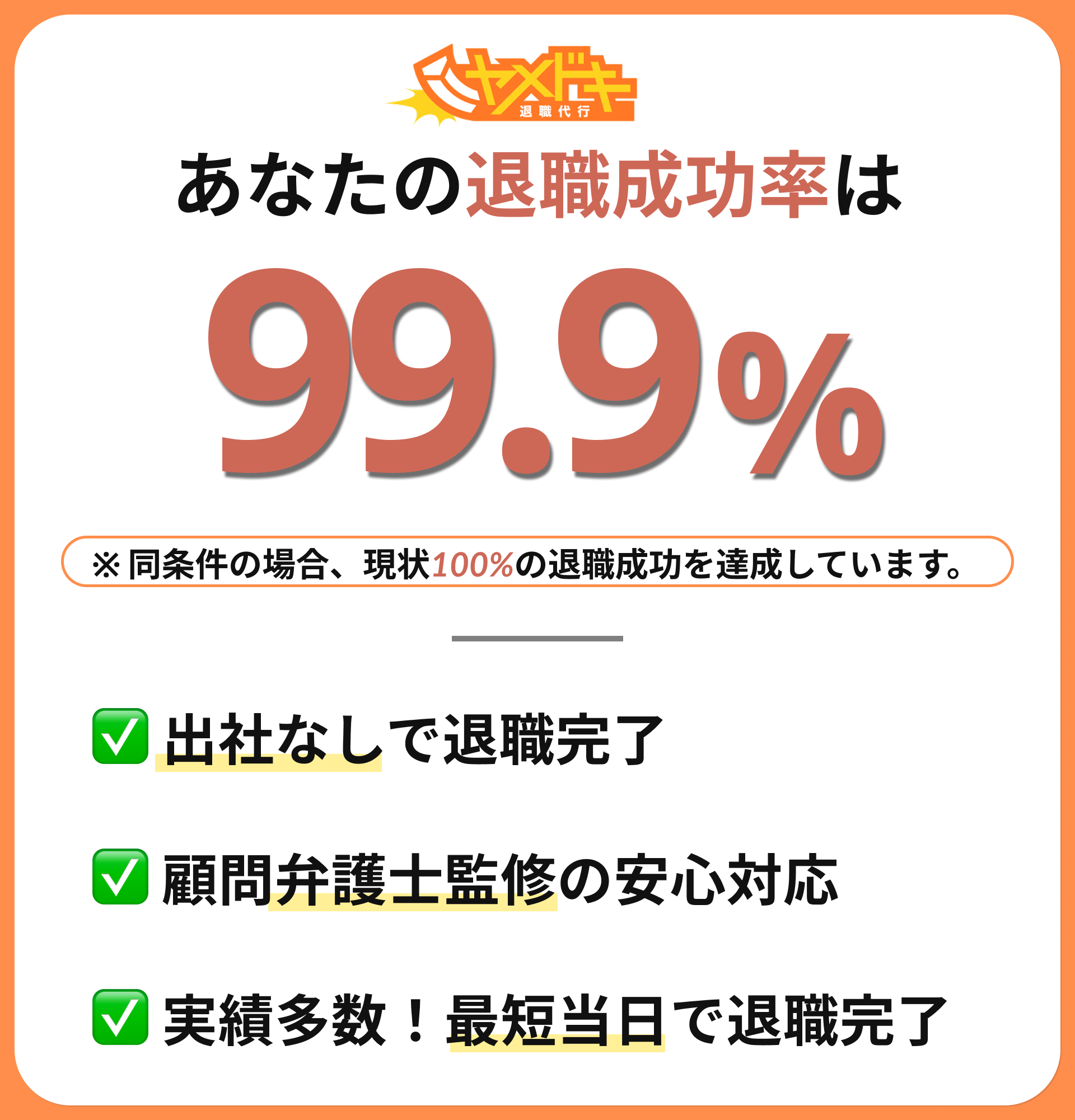

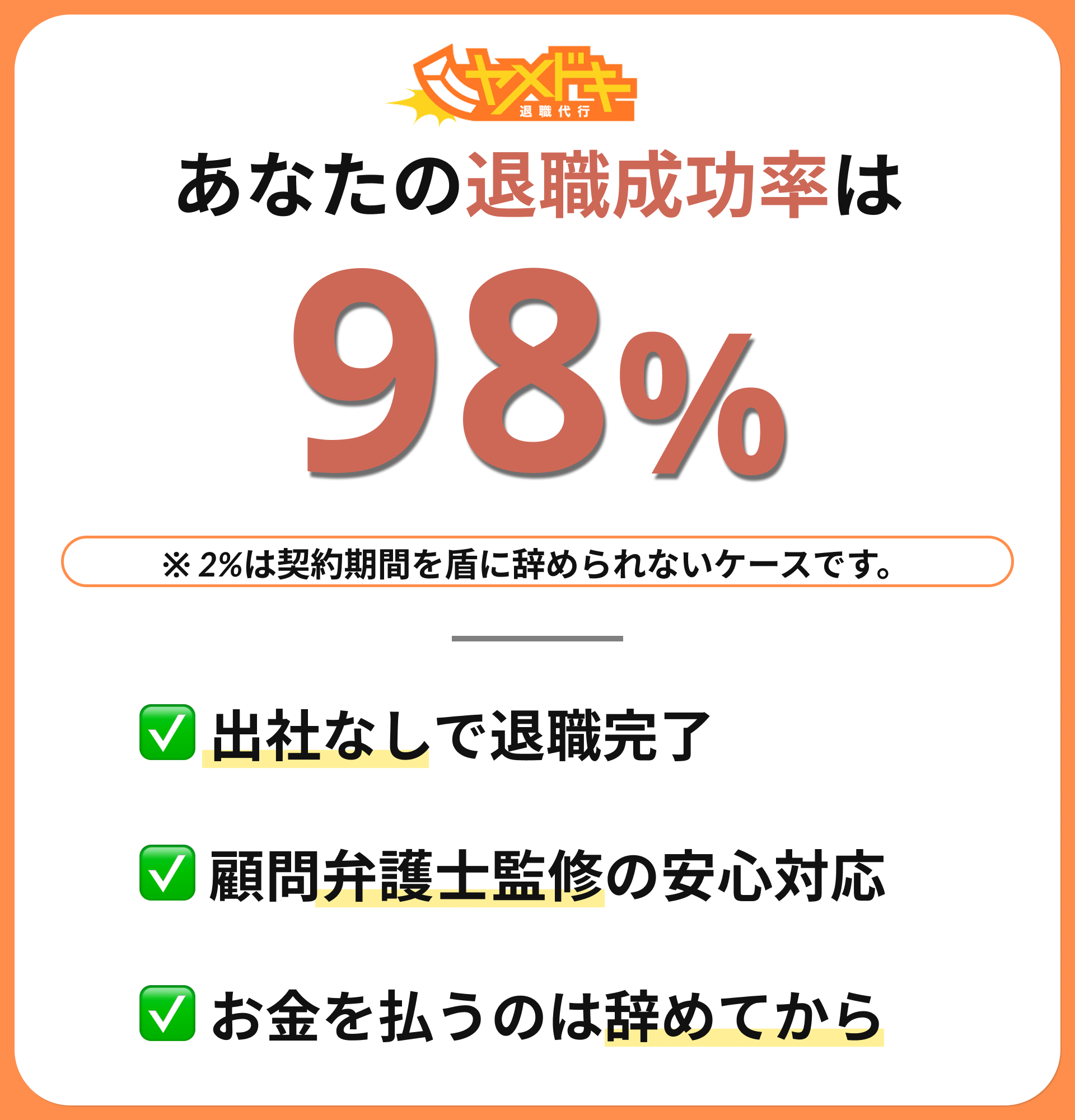

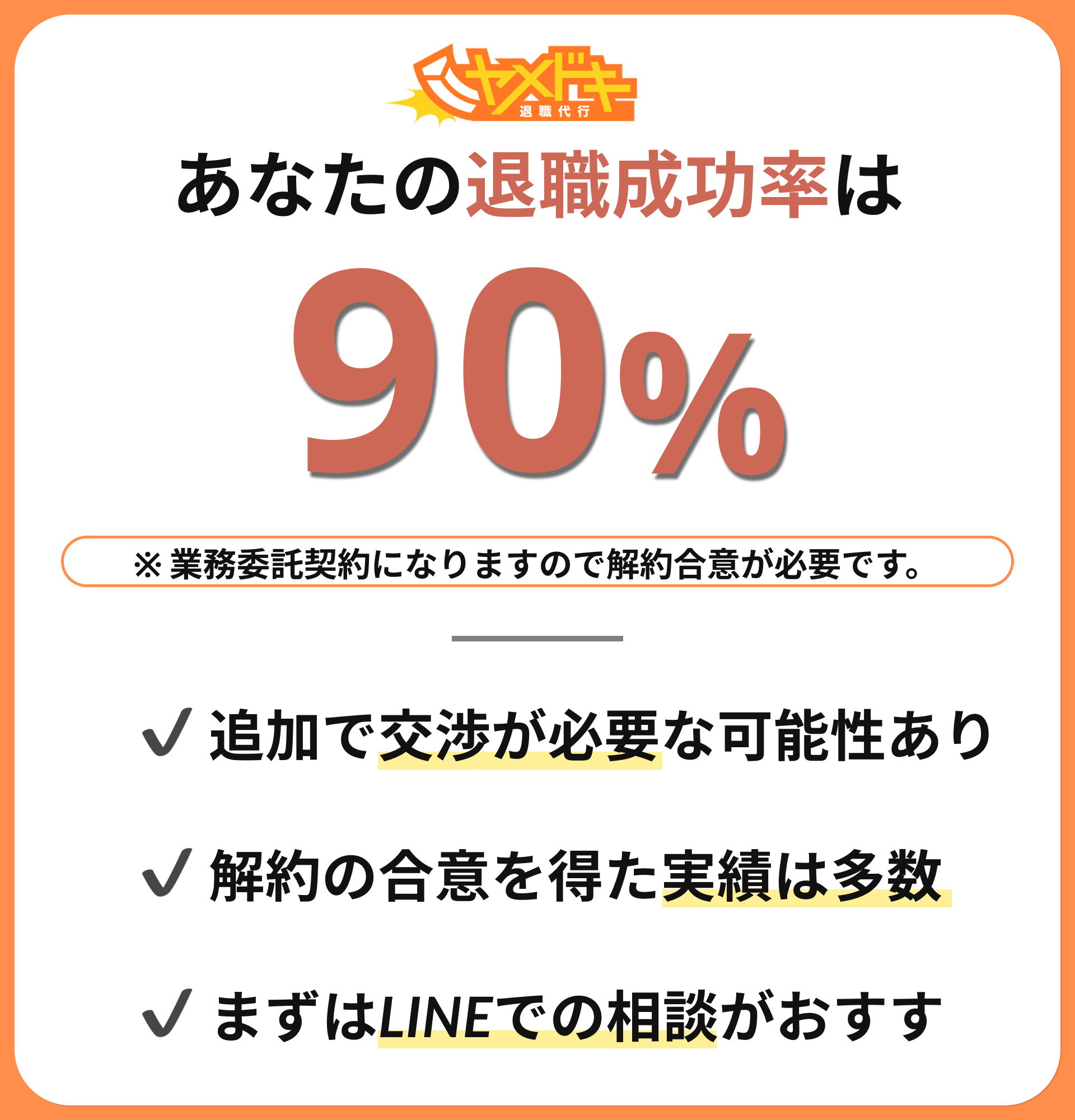

□ 退職成功率や過去の実績

□ 連絡手段(LINE/メール/電話)

□ サポート時間(深夜・休日対応の有無)

これらの情報を事前に確認することで、自分にとって安心できるサービスを選びやすくなります。

相談内容をもとに、サービス側から正式な料金と対応範囲の見積もりが提示されます。

内容に不明点があれば、遠慮せず質問することが重要です。

とくに「オプション扱いになる対応(たとえば退職届の作成代行など)」がある場合は、追加料金の有無を必ず確認しましょう。

見積もり内容に納得できたら、契約へと進みます。

ただし、焦って申し込むのではなく、以下の項目を必ず確認してから手続きを行いましょう。

契約時に確認すべきポイント:

□ 追加料金の条件(深夜対応、会社への訪問など)

□ 返金保証の有無と適用条件

□ 支払い方法(銀行振込/クレジットカードなど)

□ サービス実施までの期間やタイミング

□ 緊急時の連絡手段と対応可否

契約内容を十分に理解したうえで申し込むことで、後のトラブルを避けやすくなります。

多くの退職代行サービスでは、「前払い」が基本です。

支払い方法としては、銀行振込・クレジットカード決済・PayPayなど複数の手段が用意されていることが一般的です。

決済が完了してから正式な代行手続きが始まるため、準備は早めに済ませておくとスムーズです。

退職代行の利用は人生における重要な決断の一つです。

不安や焦りから即決してしまわず、「自分に本当に合ったサービスか」「対応に信頼がおけるか」を冷静に見極めることが何よりも大切です。

わからないことは何度でも相談し、納得してから契約を結びましょう。

退職代行の実行日は、利用者にとって不安も多い一日です。

しかし、実際には多くのケースで1日以内に退職の意思が伝わり、完了に向けて動き出すため、過度に心配する必要はありません。

ここでは、当日の流れを時間帯別に詳しく解説し、利用者が取るべき行動と注意点をまとめます。

| 時間帯 | 出来事 |

| 朝 8:00〜9:00 | 退職代行業者が会社に連絡。電話または書面・メールで退職の意思を伝達。会社側の反応を待つ。 |

| 午前中(9:00〜11:00) | 業者から利用者に進捗連絡。会社が退職を受理したか、今後の対応について連絡がある。 |

| 昼頃(12:00〜14:00) | 書類の郵送手続きや、業者とのやりとりを進める時間。必要書類の準備を行う。 |

| 午後(15:00〜17:00) | 会社側から退職について正式な了承連絡が来るケースが多い。業者から「完了」の報告が届くことも。 |

| 夕方以降(17:00〜) | 書類返却など、今後のフォローアップに関する案内が届く。会社からの連絡もこの時間帯に来ることがある。 |

当日朝にやるべきこと:

✅ 携帯電話を手元に置き、退職代行業者からの連絡を待つ

✅ 会社から返却を求められそうな物(社員証・制服など)を整理

✅ 離職票や源泉徴収票など、必要書類の郵送先を確認

避けるべきこと:

❌ 会社に自分から連絡を入れる(混乱を招く可能性あり)

❌ 出社してしまう(連絡後の状況を複雑にするおそれがある)

❌ SNSなどで退職を公表する(トラブルのもとになりやすい)

退職代行に依頼した時点で、自分から会社へコンタクトを取る必要はありません。

すべて業者に任せることが原則です。

会社の担当者や上司から直接電話やメールが来ることがありますが、その際は、「退職代行業者を通してください」の一点張りでOKです。

連絡がしつこい場合は、その内容を業者に報告しましょう。

退職代行実行日は、精神的に不安定になりやすいものです。

しかし、多くの退職代行業者は24時間体制でLINEやメール相談に対応しており、いつでも気軽に相談できます。

1日で手続きが完了することがほとんどですので、孤立感を感じることなく安心して任せましょう。

退職代行を利用する際の基本原則は「会社からの連絡に自分で対応しないこと」です。

まれに連絡が来た場合でも、以下のステップで落ち着いて対処しましょう。

Step1:冷静になる

突然の電話やメールにも焦らず、感情的に返答しないことが大切です。

Step2:退職代行業者に連絡

受けた内容をすぐに業者へ共有し、今後の対応を相談します。

Step3:「退職代行業者を通してください」とだけ伝える

定型文で対応し、それ以上のやり取りは避けましょう。

しつこい連絡や嫌がらせには、着信拒否や労働基準監督署への相談も検討可能です。

多くの代行業者は24時間サポートに対応しており、連絡内容を報告すれば即座に対応してくれます。

なお、実際には会社から直接連絡が来ること自体が少ないため、過度な心配は不要です。

退職後は、会社との間で「受け取る書類」と「返却すべき物品」のやり取りが発生します。

ただし、これらは基本的にすべて郵送で行われるため、会社に出向く必要はありません。

✅ 離職票(ハローワークでの手続きに必要)

✅ 源泉徴収票(確定申告や転職先への提出用)

✅ 雇用保険被保険者証

✅ 年金手帳(預けていた場合)

✅ 健康保険資格喪失証明書

✅ 退職証明書(希望者のみ)

✅ 社員証・入館証

✅ 制服・作業着

✅ 社用携帯・PC・タブレット

✅ 業務マニュアルや貸与物品一式

退職後2週間以内に書類が届かない場合は、次のように段階的に対応しましょう。

届いた書類には必ず目を通し、以下の点などをチェックしましょう。

☑ 離職票の退職理由に誤りがないか

☑ 源泉徴収票の金額や年度に誤記がないか

☑ 書類に過不足がないか(リストと照合)

一般的に、必要書類のやり取りや返却は退職後2週間以内に完了するケースが多いです。

万が一、書類が遅れる場合でも、退職代行業者を通じて確認ができるので安心です。

退職代行サービスの費用は、依頼する業者の種類によって大きく異なります。

一般企業系はおおよそ2〜3万円、労働組合系は3〜5万円、弁護士系になると5〜10万円が相場です。

価格だけを見ると安い業者に惹かれがちですが、実際には対応範囲や交渉力、アフターフォローなどを含めた「総合的な価値」で選ぶことが重要です。

また、見積もりに含まれていない追加料金やオプション費用が発生するケースもあり、契約前に必ず確認する必要があります。

さらに、万が一に備えて返金保証制度があるかどうかも業者選びの大事な基準です。

適正価格で確実に退職をサポートしてくれるサービスを選ぶことが、後悔しない第一歩です。

どの退職代行サービスを選ぶかで、費用と満足度は大きく変わります。

料金体系の仕組みや相場を正しく理解し、費用対効果の高いサービスを見極めることが、後悔のない選択につながります。

ここでは、適正価格で良質なサービスを選ぶための判断材料を、3つの視点から詳しく解説します。

退職代行サービスは大きく「一般企業系」「労働組合系」「弁護士系」の3種類に分かれ、それぞれ価格帯や対応範囲に違いがあります。以下の表で比較するとわかりやすいです。

| サービス種別 | 価格帯(税込) | 対応範囲の特徴 |

| 一般企業系 | 20,000〜30,000円 | 退職連絡のみが基本。交渉やトラブル対応は限定的。 |

| 労働組合系 | 30,000〜50,000円 | 有給消化や未払い賃金などの交渉が可能。法的対応力も中程度。 |

| 弁護士系 | 50,000〜100,000円 | 法的トラブル全般に対応。訴訟リスクがある場合もカバー可能。 |

価格差は主に対応範囲の広さと専門性、リスクレベルの違いによるものです。

一般企業系は最も安価ですが、交渉やトラブル対応はほぼできません。

労働組合系は交渉力が強く、未払い賃金請求なども任せられます。

弁護士系は法的代理権を持つため、訴訟リスクのあるケースにも対応できる分、最高額になります。

例えば、最安値の一般企業系で2万円前後、最高値の弁護士系で10万円近くが相場の目安です。

全体的に価格とサービスの品質・安心感は比例する傾向が強いですが、極端に安い業者はサービス内容や対応力に不安があるため注意が必要です。

退職代行サービスでは、基本料金以外に追加料金が発生する場合があります。以下のようなケースが代表的です。

契約前には、以下の料金体系のポイントを必ず確認しましょう。

追加料金が発生する具体的な条件

追加料金の上限や最大金額の有無

追加料金の発生時の連絡・同意方法

悪質な業者の中には、契約後に高額な追加請求をしてくるケースもあります。

その見分け方としては、「料金体系が不明瞭で説明が曖昧」「追加料金について口頭のみで明確な書面がない」などが挙げられます。

安心して利用するためには、明確な料金体系を提示する業者を選ぶことが最も重要です。

契約前には以下の質問を業者に必ず確認しましょう。

「追加料金は発生しますか?」

「発生する場合、どのようなケースですか?」

「追加料金の上限はありますか?」

「追加料金が発生した場合、どのように連絡をもらえますか?」

これらをクリアにしておくことで、後からのトラブルを防げます。

退職代行サービスの返金保証制度とは、「退職できなかった場合に料金を全額返金する」など、利用者を守るための制度です。

一般的に、退職が成立しなければ全額返金されるケースが多いですが、業者によっては一部返金や条件付き返金となる場合もあります。

返金保証の内容には以下の違いがあります。

返金請求の手順としては、まず業者に連絡し返金申請を行い、必要書類(契約書、退職未成立の証明など)を提出します。

注意点として、返金申請期限が設定されている場合が多く、期限切れには注意が必要です。

返金保証制度の有無は、業者の信頼性を測る重要な指標です。

返金保証がない業者はリスクが高く、トラブル時の対応に不安があるため、利用は避けるべきと考えられます。

安心して依頼するために、返金保証の詳細を必ず事前に確認しましょう。

退職代行の利用には一定のリスクも伴いますが、正しい知識と適切な対策を講じれば多くは回避可能です。

この章では、利用前に知っておきたい注意点を解説します。慎重に判断する材料として活用してください。

リスクを理解した上で納得して利用することが、後悔しない選択につながります。

なお、多くの人が問題なくスムーズに退職できている実績がありますので、不安になることはありません。

退職代行利用時のリスク回避には事前知識が欠かせません。

ここからは、トラブルを未然に防ぐ具体的な方法を紹介し、冷静な判断材料を提供します。

リスクは「知っていれば避けられる問題」と前向きに捉え、安心して利用できるようにしましょう。

退職代行を利用すると、会社や同僚との関係が悪化する可能性は否定できません。

しかし、そもそも関係が良好であれば退職代行を使う必要はないため、多くの場合は既にストレスやトラブルがある状況です。

特に業界が狭い場合は、同僚や上司との関係悪化が将来的なキャリアや人間関係に影響を及ぼすリスクがあります。

例えば、建設業界や医療業界などではこの点に注意が必要です。

影響を最小限に抑えるためには、丁寧な引き継ぎ資料を用意する、退職後の連絡には誠実に対応するなど、できる範囲で誠実な対応を心がけることが大切です。

何よりも、個人の健康と幸福を最優先に考え、過度なストレスを避ける判断が重要です。

転職先での新たなスタートに集中し、過去の関係にとらわれすぎないことも忘れないようにしましょう。

退職代行を利用した場合、転職活動で退職理由を問われることがありますが、伝え方次第でネガティブな印象を避けることが可能です。

例えば「体調不良」や「家庭の事情」など、正直かつ前向きな理由を用意しましょう。

面接でのポイントは、退職理由をできるだけ簡潔かつポジティブに伝えることです。

具体的には、「新しい環境で自身のスキルを活かし成長したい」といった意欲を強調することが効果的です。

実際の転職市場では、退職代行の利用が直接的に不利になることはほとんどありません。

むしろ、前向きな姿勢や今後の目標をしっかり伝えることが重要です。

また、すべての理由を正直に話す必要はなく、焦らず自分らしく伝えることが転職成功の鍵です。

退職代行業者の中には悪質な業者も存在します。

以下のチェックリストを参考に、警戒すべきサインを確認しましょう。

極端に安い料金設定

返金保証が一切ない

実績や運営会社情報が不明瞭

問い合わせ時の対応が曖昧・不誠実

契約内容の説明が不十分

実際にあったトラブル事例として、追加料金を後から請求され、支払いに困ったケースや、サービスを受けられず連絡が途絶えた例もあります。

信頼できる業者は以下の特徴があります。

被害を防ぐためには、契約前に口コミの確認や資格の有無を調べるなど、しっかりと事前調査を行うことが重要です。少しでも「怪しい」と感じた業者は利用を避けるのが賢明です。安心して利用できる業者を選びましょう。

退職代行を利用したことによる法的トラブルが実際に発生するケースは極めて稀です。

基本的に退職は労働者の権利であり、正当な理由がある限り、会社がこれを拒むことはできません。

不安を感じるかもしれませんが、過度に心配する必要はありません。

とはいえ、トラブルを未然に防ぐための予防策は講じておくべきです。

具体的には以下のような対策があります。

万が一トラブルが起きた場合は、労働基準監督署や各地の弁護士会、法テラスなどの相談窓口を活用しましょう。

信頼できる退職代行業者を選べば、法的リスクは十分に回避可能です。

退職代行は非常に有効な手段ですが、すべての人にとって唯一の選択肢ではありません。

まずは自分自身で退職を伝える方法や、外部の公的機関のアドバイスなどを活用して自力での解決を検討することも大切です。

ここでは、皆さんの置かれた状況に応じて、退職代行以外の現実的な選択肢を中立かつ客観的に紹介します。

「自力では対応が難しい」「精神的に限界」という場合に退職代行を選ぶのは正しい判断です。

どの方法を選んだとしても、あなたの意思決定を尊重し応援します。

退職にはさまざまな方法があり、最適な解決策は人それぞれです。

ここからは、皆さんにとって無理のない、納得できる手段を見つけるために有益な情報を提供します。

選択肢を広げ、自分らしく退職するためのサポートとしてご活用ください。

退職を自分で伝えるのは勇気が要りますが、事前準備と冷静な対応により多くの人が自力で退職をしています。

まずは声に出して予行練習したり、タイミングは上司が落ち着いている時間(午前中など)を選びましょう。

伝え方は、「私事で恐縮ですが、退職を考えています」と簡潔に明確に伝えるのが基本。

理由は「一身上の都合」でも良いですが、前向きな表現とすると好印象です。

上司からの引き止めや驚きに備えて、「決意は固まっています」などと冷静に伝える準備も大切です。

また、退職届や引き継ぎの計画も事前に用意しておくと誠意が伝わり、成功率も高まります。

不安でも、一歩踏み出せば状況は変わります。

あなたの決断は、多くの人と同じように、きっと良い方向に進むはずです。

退職時に違法な引き留めやパワハラを受けている場合は、労働基準監督署への相談が有効です。

対象となるのは、退職届の受理拒否、長時間労働の強要、精神的圧力など。

電話や窓口で無料相談が可能で、匿名での相談も受け付けています。

相談前には、証拠の準備が重要です。会話の録音、メールやLINEの保存、勤務表などを整理しておきましょう。

労基署は公的機関で信頼性が高く無料で利用できる反面、解決までに時間がかかるケースもあります。

即時の対応が難しい場合は、法テラスや都道府県の労働相談窓口も併用するとよいでしょう。

一人で悩まず、専門機関の力を借りることがトラブル回避の第一歩です。勇気を出して相談してみましょう。

退職や職場トラブルで悩んだときは、

労働組合、NPO法人、弁護士会など複数の相談窓口などを活用できます。

たとえば、一般の労働組合(ユニオン)は退職交渉や賃金未払い対応に強く、NPOはメンタル面の支援や情報提供、弁護士会では法的アドバイスが受けられます。

多くは無料または低額で相談でき、経済的な負担が少ないのも大きなメリット。

アクセス方法は、電話・メール・対面・オンライン相談など多様で、自分に合った方法を選べます。

利用時は、事実関係を整理してから連絡するとスムーズです。証拠や状況メモを手元に用意しておくとよいでしょう。

「誰にも相談できない」と感じるときでも、実は多くの支援が用意されています。

一人で抱え込まず、適切な窓口に相談することで、解決への道が開けます。

退職が無事に完了しても、そこで終わりではありません。

健康保険や年金、税金関係など、退職後にはさまざまな公的手続きが必要となります。

これらを放置してしまうと、保険の空白期間が生じたり、思わぬ追加費用が発生したりと、不利益を被る可能性もあります。

だからこそ、しっかりとした準備が大切です。

ここでは、手続きの内容や注意点をわかりやすく解説し、安心して新生活をスタートできるようサポートします。

前向きな気持ちで新しい一歩を踏み出すためにも、今できる準備を一緒に進めていきましょう。

退職後の生活をスムーズに始めるには、必要な手続きを一つずつ着実に進めていくことが大切です。

ここからは、複雑になりがちな手続き情報を整理し、分かりやすくご紹介します。

どれも将来の安心につながる大切なステップ。焦らず一つづつ確実に進めれば大丈夫です。

退職後は、各種公的手続きを期限内に済ませることが重要です。

以下に、優先度の高い順にチェックリスト形式で整理しました。

スケジュール帳やリマインダーアプリなどを使って、計画的に進めるのがおすすめです。

思っているより簡単な手続きばかりで、窓口でも準備して臨めば親切に案内してもらえるので安心してください。

✅ 健康保険の切り替え(退職日から14日以内)

✅ 国民年金への切り替え(退職日から14日以内)

✅ 雇用保険(失業保険)の申請(退職後すぐ)

✅ 住民税・所得税の確認(退職後1〜2ヶ月以内)

このように一つひとつ確認しながら進めれば、手続き漏れは防げます。

特に期限があるものは早めの対応を心がけ、安心して新生活を迎えましょう。

退職代行を利用した後でも、元の会社との関係が完全に切れるとは限りません。

健康保険や源泉徴収票などの書類対応、社会保険の清算、退職金の振込確認など、必要最低限のやり取りは発生します。

その際は、感情的にならず、必要事項に限定した冷静で丁寧な対応を心がけましょう。

また、特に同じ業界で転職する場合は、元の会社との関係性や噂にも一定の配慮が必要です。

SNSでの不用意な発言や、退職理由の話し方には気をつけましょう。

悪印象を避けるためには、距離を置き、過去を蒸し返さない姿勢が大切です。

必要な連絡をスムーズに終えたら、気持ちを切り替えて新しい環境でのスタートに集中しましょう。

過去にとらわれず、未来に向かって前向きに歩んでいくことが、最終的にはあなたのキャリアをより良い方向へと導いてくれます。

退職代行サービスは、精神的・身体的に限界を感じたときの有効な選択肢のひとつです。

ここまで、退職代行の仕組みや種類、利用の流れから費用、リスク、そして退職後の手続きまで、実際に行動する際に必要な情報を網羅的に解説してきました。

重要なのは、正しい知識と計画をもって利用すること。

適切なサービスを選び、冷静かつ前向きに進めていくことで、トラブルを避け、安心して次の一歩を踏み出せます。

退職は終わりではなく、新たな人生のスタートライン。

過去に縛られることなく、自分の幸せと成長を大切にしながら、未来に向かって歩んでいきましょう。

あなたの決断が、より良いキャリアと生活につながることを心から願っています。