まずは退職できるかチェック!!

退職代行サービスの利用を考える際、「本当に合法なのか」「違法な業者に依頼してトラブルにならないか」と不安に感じる方は少なくありません。

特に「非弁行為にあたるのでは?」という疑問や、「会社とトラブルになったらどうしよう」「違法な業者に騙されたくない」といった懸念は多くの利用希望者が抱える共通の悩みです。

近年、退職代行サービスの需要が急増する一方で、法的知識のない違法業者も参入しており、注意が必要です。

この記事では、非弁行為の正しい理解を通じて、違法な退職代行サービスの見分け方と、安全なサービスを選ぶためのポイントを法的観点からわかりやすく解説します。

退職代行に関する情報を調べていると、「非弁行為(ひべんこうい)」という言葉を目にすることがあります。これは、弁護士資格のない人が法律に関わる業務を行うことを指し、法律で禁じられている行為です。

退職代行サービスの中には、退職の意思を伝えるだけでなく、会社と交渉を行うケースがあります。この「交渉」が法律事務に該当する可能性があるため、弁護士でない業者が行うと非弁行為とみなされるリスクがあります。

ただし、すべての退職代行サービスが違法というわけではありません。合法的に運営されている業者も多く存在します。この章では、この「非弁行為」について、より具体的に解説していきます。

非弁行為のリスクを正しく理解するためには、まずその法律上の定義や根拠、該当する具体的なケース、そして違反した場合の罰則や影響を知っておくことが大切です。

この知識は、安全な退職代行サービスを見極めるうえでの重要な判断材料にもなりますので、順を追って分かりやすく解説します。

退職代行サービスを語る上で避けて通れないのが「非弁行為」という問題です。

これは、弁護士資格を持たない者が法律に関する業務を行うことを指し、弁護士法によって禁止されています。

特に、労働者の退職をめぐるやりとりでは、会社との交渉や法的判断が関わる場面も多く、違法行為になりかねません。

法律が禁止する「法律事務」には、たとえば以下のような行為が含まれます:

弁護士以外に、労働組合(法的に認められた団体)は労使交渉を代行できますが、一般の民間企業は、上記のような業務を行うと非弁行為にあたる可能性があります。

このルールは「弁護士の権利を守るため」ではなく、誤った法的助言や対応によって利用者が不利益を被らないようにするために設けられています。

つまり、消費者である退職希望者を守るための仕組みなのです。

退職代行サービスが非弁行為に該当するかどうかは、その行為の内容によって判断されます。

たとえば「未払い残業代の請求を会社に交渉する」「退職金の増額を求める」「法的根拠を示した退職通知書を作成する」といった行為は、法律事務に該当し、弁護士以外が行うと非弁行為になります。

一方で、「退職の意思を伝えるだけ」のような事務的な連絡は非弁行為には当たりません。

ただし、言い回しに法的主張が含まれるとグレーゾーンに入る可能性もあります。

一般企業が運営する退職代行では、この境界を超えてしまう事例が見られるため注意が必要です。

違法性を避けるには、例えば利用前の相談で「未払いの残業代の交渉はできますか?」など”交渉”のキーワードを含めた質問により、非弁行為の潜在リスクを判断できます。

非弁行為を行った業者には、弁護士法により2年以下の懲役または300万円以下の罰金という厳しい罰則が科されます。一方で、退職代行サービスの利用者が直接罰せられることはありません。

しかし、非弁行為が発覚すると、退職手続きが無効とされる可能性や、会社側とのトラブルがこじれるリスクがあります。

さらに、業者が違法と認定された場合、損害賠償などを請求しようとしても、適切な救済を受けにくくなるおそれもあります。

ただし、これらはあくまで業者側の違法性によるものであり、利用者はむしろ被害者であるという認識も重要です。

不安を感じたら、適法に運営されている実績のあるサービスを選ぶことが、安心して退職に進む第一歩です。

退職代行を選ぶうえで最も重要なのは「違法業者を避け、安全なサービスを選ぶこと」です。

違法なサービスに依頼してしまうと、退職手続きが無効になったり、会社とのトラブルに発展したりするリスクがあります。

一方で、信頼できる業者を選べば、退職はスムーズかつ確実に進み、精神的な安心も得られます。

本章で紹介する5つのチェックポイントは、実際にサービスを選ぶ際に誰でも使える実践的な基準です。

各ポイントは独立していますが、総合的に判断することが重要です。

これから紹介する5つのポイントは、「安全な退職代行」を見極めるために欠かせない基本項目です。

運営元が誰か、どんなサービスが含まれるのか、料金は明確か、実績や資格はあるか、契約内容に問題はないか。

この順番にチェックすれば、自分でも確実に判断できるようになります。

それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。

退職代行サービス選びで最も重要なのが、「誰が運営しているのか」という点です。

実はこれが、安心して任せられるサービスかどうかを見極める最大のポイントになります。

退職代行は主に「弁護士」「労働組合」「一般企業」のいずれかが運営しています。

確認の第一歩として、公式ウェブサイトの「運営会社情報」「特定商取引法に基づく表記」「会社概要」などのページをチェックしましょう。

さらに、事業所の住所や代表者名の記載があるかどうかも確認ポイントです。

これらの情報が見つからない、または曖昧な場合は、「運営主体が不明確=危険な業者」と判断して構いません。

正確な運営情報を把握することは、違法業者や詐欺まがいの代行サービスを避ける第一歩です。

利用前には必ず、これらの情報を時間をかけて確認するようにしましょう。

退職代行を選ぶ際は、提供サービスの内容を必ず確認しましょう。

とくに「法的交渉」「書面作成代行」「慰謝料請求」「法的助言」などの文言があれば要注意です。

これらは弁護士しか行えない行為で、一般企業や労働組合が行えば非弁行為に該当する可能性があります。

合法なサービスは、あくまで退職の意思を「伝える」連絡代行にとどまります。

退職条件の交渉やトラブル対応をうたう業者は、違法行為のリスクがあります。

サービス内容が曖昧だったり、「万全サポート」「弁護士並みの対応」など、過剰な表現がある場合は注意が必要です。信頼できる業者は、提供範囲を明確に記載し、法的対応が必要な場合は弁護士に依頼するよう案内しています。

誤って違法サービスを利用しないよう、説明文の細部までしっかり確認しましょう。

退職代行サービスを選ぶうえで、料金体系の透明性は非常に重要なチェックポイントです。

明確な料金表示があるかどうかは、その業者の誠実さや信頼性を測る指標のひとつです。

まず確認すべきは「基本料金」と「追加料金」がしっかりと分けて提示されているかどうかです。

料金表に「一律〇円」と書かれていても、実際には後から「即日対応費」「書類郵送費」「転職サポート費用」などの名目で追加料金を請求されるケースもあります。

また、「成功報酬制」や「追加料金なし」と謳っている場合にも注意が必要です。

「成功報酬」が何をもって成功とするのか曖昧な場合や、実際には細かい条件付きで請求が発生するケースもあります。

見積もりを依頼する際には、以下のような点を事前に確認しましょう:

料金が極端に安い業者には注意が必要です。

人件費や対応時間を考慮すると、あまりにも安価な料金設定にはそれなりの理由があると考えるべきです。

信頼できる業者は、適正な相場(おおむね2〜5万円程度)を提示し、その内訳や条件を明示してくれます。

料金体系が曖昧な業者は避け、事前に十分な説明を受けたうえで契約することが大切です。

退職代行サービスを選ぶ際は、「実績と資格」の確認が重要です。

単に「累計〇万件対応」などの数値に注目するだけでなく、対応したケースの難易度や職種の幅といった“質”にも注目しましょう。

例えば、ハラスメント対応や懲戒処分回避といった実績があるかどうかも信頼性を測る材料になります。

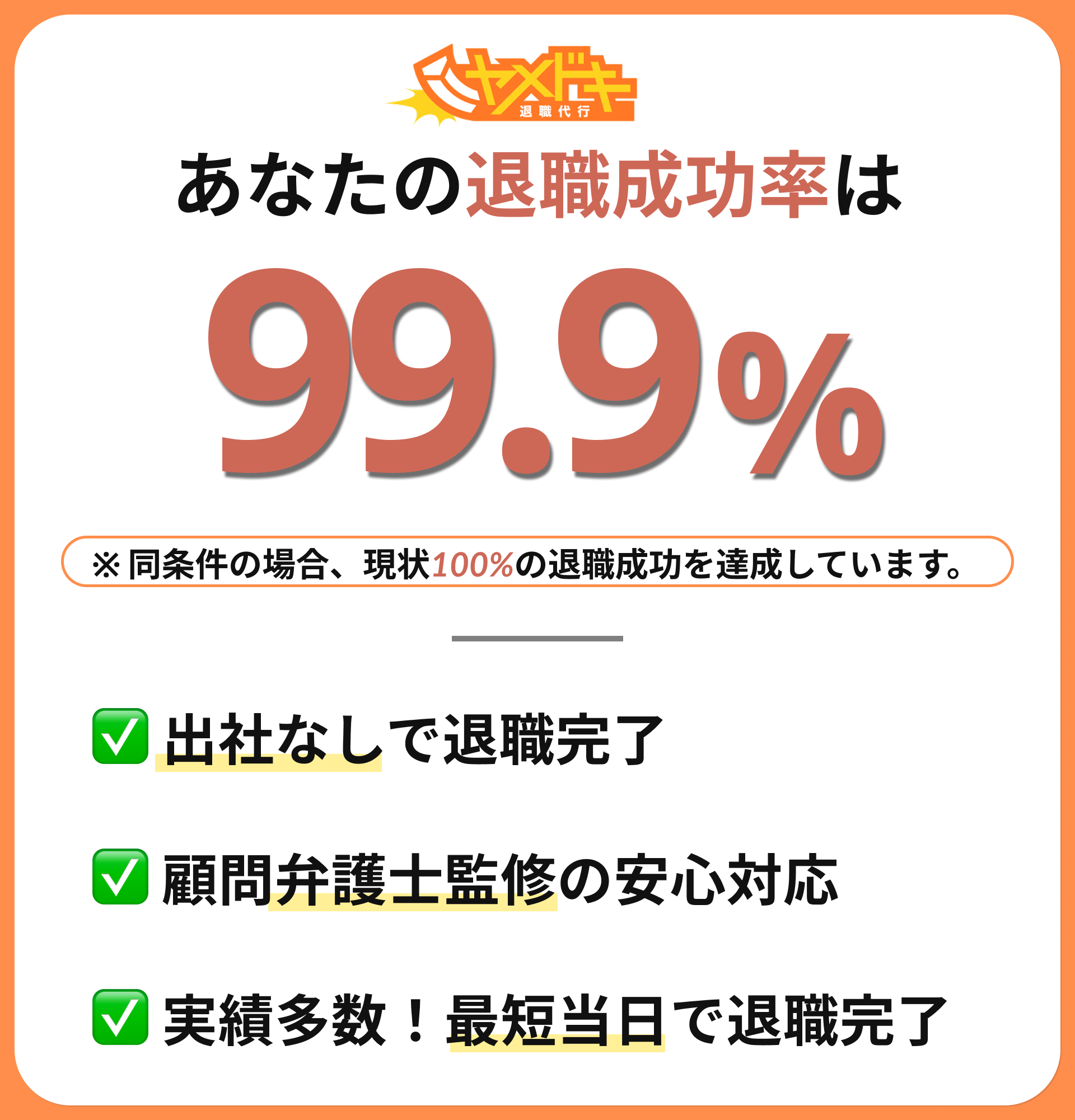

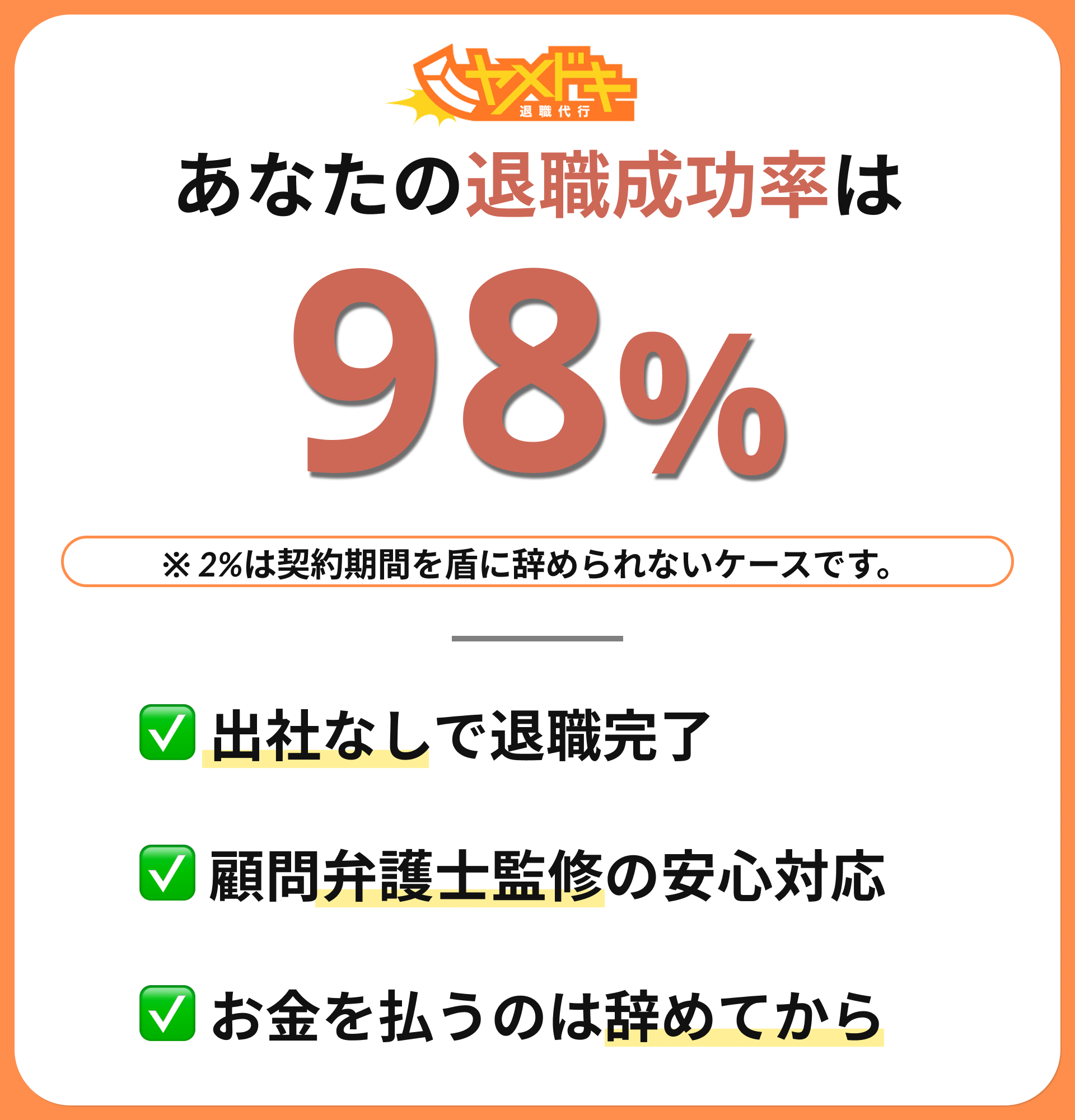

なお、「全雇用形態成功率100%」や「全件即日対応」など、極端な表現には注意が必要です。

こうした数値の定義や根拠が明記されていない場合は、過信せず慎重に判断してください。

資格や実績の表示が事実と異なるケースもまれにあるため、表示内容に不審な点があれば、口コミや第三者サイトの評価も併せて確認しましょう。

もし新規業者を検討する場合には、料金体系のわかりやすさや問い合わせ時の対応姿勢など、他の比較要素を重視して判断することが大切です。

退職代行サービスを利用するうえで、契約書面の確認は最終的な安全確認となります。

どれほどサービス内容や担当者の対応が良く見えても、契約書に記載された内容がすべての基準となります。

口頭での説明やメールだけでは不十分であり、口約束はトラブルのもとになるため注意が必要です。

契約書には、以下のような必須項目が記載されているかをしっかり確認しましょう。

これらが不明確なまま契約を結ぶのは非常に危険です。

また、「契約書は後で渡す」などと書面をすぐに提示しない業者は利用を避けるべきです。

信頼できる業者であれば、事前に契約書の内容を送付し、納得のいくまで確認できる時間を確保してくれるはずです。

また、申し込みを急かす業者にも注意が必要です。

「今すぐ申し込まないと辞められない」などと不安を煽る業者は、顧客本位とは言えません。

焦らず、契約書面の内容を十分に精査し、理解・納得したうえで契約することが、自身を守る第一歩です。

退職代行サービスは、大きく分けて「弁護士」「労働組合」「一般企業」の3つの運営主体が存在します。

それぞれに法的な立場や提供できるサービス範囲が異なり、非弁行為に該当するリスクにも差があります。

たとえば、弁護士は法的交渉も可能な一方、料金はやや高め。

労働組合は交渉権を持つが、業務範囲が限定されることもあります。

一般企業は低価格でスピーディに対応できる反面、法律上の交渉行為は不可です。

自分の状況や重視するポイントに応じて、どの運営主体が最適かを見極める必要があります。

ここからは、非弁行為リスクの低い順に「弁護士」「労働組合」「一般企業」の順で解説していきます。

それぞれの運営主体が持つ法的根拠や権限の違いを理解することで、サービス内容・料金・リスクを客観的に比較でき、自分に最も合った選択ができるはずです。

弁護士が運営する退職代行サービスは、法的トラブルを回避したい方にとって最も安全な選択肢です。

弁護士には、退職に関する代理交渉(退職日や有給消化、未払い賃金の請求など)や内容証明の作成、法的助言など、他の運営主体にはできない業務が認められています。

その分料金は高額(5〜10万円以上が相場)ですが、パワハラ・セクハラ被害や損害賠償請求といった複雑な法的問題がある場合には適しています。

ただし、すべての利用者がこのレベルの法的対応を必要とするわけではなく、多くのケースではここまでのサービスは不要です。

そのため、法的リスクが高い特殊ケースに限定して選ぶのが現実的でしょう。

労働組合が運営する退職代行サービスは、団体交渉権に基づいて企業と交渉できる点が特徴です。

憲法第28条および労働組合法によって保障されており、一般企業ではできない退職日や有給消化の交渉も正当な活動として認められます。

料金は弁護士より安く(2〜3万円程度が相場)、コストパフォーマンスに優れた選択肢です。

一方で、利用には労働組合への加入手続きが必要であり、やや煩雑さがあります。

また、組合の対応スピードやサポート範囲はバラつきがあるため、即日退職やスピーディーな対応を求める方には不向きな場合もあります。

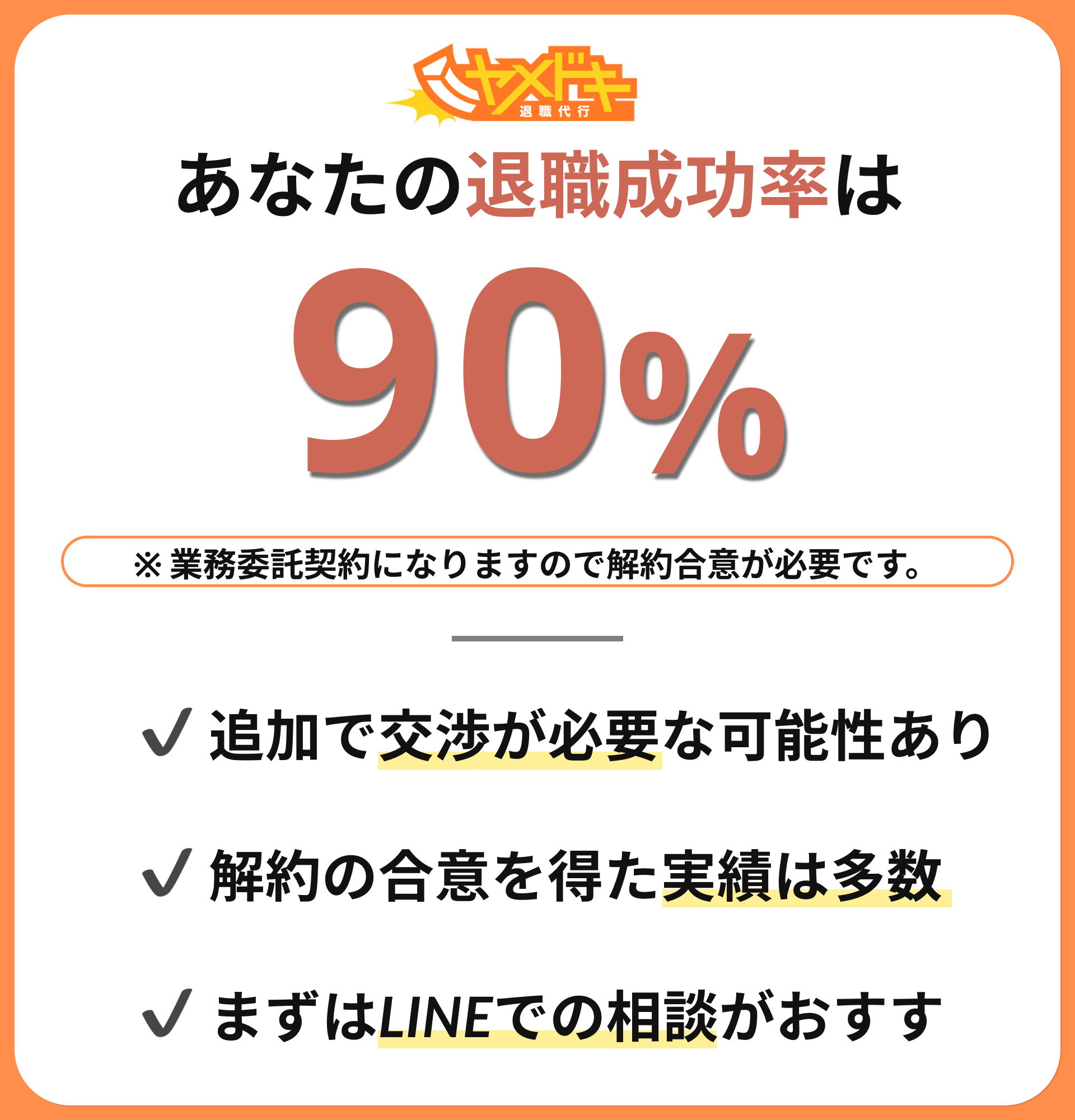

一般企業が運営する退職代行サービスは、最も低価格帯で利用できるのが大きな魅力です。

料金は1〜3万円程度と手頃で、スピーディーに対応してもらえるケースが多く、即日退職にも柔軟に対応可能です。

弁護士や労働組合と異なり、交渉権限はないためサービス範囲は「退職意思の伝達」などの連絡代行に限定されます。しかし、実際には「会社に退職を伝えるのが怖い」「辞めたいのに引き止められて困っている」といった多くの利用者の悩みは、この連絡代行だけで十分解決できています。

信頼できる業者を選ぶ際は、実績公開、顧客対応の丁寧さ、契約書の明記などを確認しましょう。

違法な「交渉」をうたう業者は避けるべきですが、実績のある企業を選べば、コストを抑えつつスムーズに退職が可能です。

退職代行サービスを選ぶ際、もっとも注意すべきなのが「非弁行為」に該当するサービスです。

例えば、「未払い給与を請求しておきます」「退職日を会社と交渉します」などといった対応は、一見便利に見えても、弁護士や労働組合以外の業者が行えば違法行為にあたる可能性があります。

また、契約書の作成や法的なアドバイスをすることも、弁護士でなければ許されません。

グレーゾーンのように見えても、違法と判断されることは多く、利用者が知らぬ間にトラブルに巻き込まれる危険があります。

ここでは、実際に非弁行為とされる代表的なケースを紹介し、理論だけでなく実践的な判断材料を提示します。

以下では、「法的交渉」「書面作成」「法的助言」の3つに分けて、非弁行為に該当する代表的なパターンを詳しく解説します。

弁護士や労働組合以外の者がこれらの行為を行うことは違法であり、実際にどのような対応がリスクになるのかを具体的に知ることで、業者選定時の重要な判断基準になります。

退職代行サービスで特に注意すべきなのが、弁護士や労働組合でない一般企業が「会社との交渉」を代行しているケースです。交渉とは、単なる意思の伝達を超えた「条件の調整・要求」を指します。

たとえば、未払い残業代の請求、退職金の増額、有給休暇の消化交渉、退職日や引継ぎ条件の変更などは、すべて交渉行為に該当します。

本来、こうした交渉は弁護士または労働組合しか合法的に行えない行為です。

一般企業が「退職日を会社と交渉します」「残業代請求の相談も可能」といった文言を広告に掲げている場合、それは非弁行為の可能性が非常に高いといえます。

違法な交渉を行う業者を利用すると、依頼者側も「非弁行為に加担した」とみなされるリスクがあり、最悪の場合、トラブルや損害賠償請求につながる可能性もあります。

また、会社側に対応を拒否され、退職手続きが滞る事態も考えられます。

合法的に交渉を行えるのは、弁護士および団体交渉権を持つ労働組合に限られています。

料金だけを理由に一般企業を選ぶと、見えないリスクを抱えることになりかねません。

依頼前に「交渉」という言葉が使われていないかを必ず確認しましょう。

退職代行サービスの中には「書面作成を代行します」とうたう業者がありますが、法的効力を持つ書面の作成代行は、弁護士法72条に違反する非弁行為に該当する可能性が高く危険です。

具体的には、内容証明郵便、退職金や未払い残業代の請求書、トラブル解決のための合意書や示談書などが該当します。

これらは法的効力を持ち、場合によっては裁判の証拠にもなる重要な書類であり、弁護士以外が作成することは認められていません。

一方で、退職届の代筆は通常問題ありませんが、「未払い残業代を支払うこと」など法的要求を盛り込むと非弁行為となります。

見分け方のポイントは、「法的効力のある書類を作成」「内容証明郵便対応」などの記載がある業者は要注意です。

弁護士監修と表示していても、実際に弁護士が対応していない場合もあります。

こうした違法業者に依頼すると、作成した書面が無効となり、かえってトラブルを招くリスクがあります。

安全に書面を作成したい場合は、弁護士や社労士といった専門家に依頼することが不可欠です。

退職代行サービスの中には、「法的アドバイスします」「退職の有効性を判断します」とうたう業者がありますが、法的助言は弁護士にのみ認められた行為であり、資格のない業者が行うと非弁行為に該当します。

法的助言とは、個別の事案に応じて、法律を適用し具体的な結論を導く助言を指します。

例えば、 以下のような判断はすべて法的助言であり、一般企業や労働組合では行えません。

一方で、「労働基準法には○○という規定があります」といった一般的な情報提供は合法です。この境界線を理解することが重要です。

違法業者は「有給を必ず消化できます」「慰謝料を請求しましょう」など断定的な広告や営業トークを行うことがありますが、これらは危険信号です。

間違った助言を受けると、交渉が無効になったり、後のトラブル解決が困難になるリスクがあります。

適切な法的助言を受けるには、弁護士や法テラスなど公的相談機関に依頼することが最も安全です。

違法な退職代行サービスを利用してしまった場合でも、冷静な対応で被害を最小限に抑えることは可能です。

まず重要なのは、パニックにならず事実関係を整理し、被害の拡大を防ぐことです。

その上で、短期的には証拠を確保し、長期的には相談窓口や専門家と連携しながら損害回復を目指す流れが基本です。

完全な解決は難しい場合もありますが、適切なステップを踏めば大きなトラブルを避けられます。

一人で抱え込まず、必ず専門家の力を借りましょう。

ここからは、「被害の確認と証拠保全」「相談窓口と報告先」「損害回復の方法」という3つの段階に分けて、必要な行動と準備を詳しく解説します。

緊急対応と長期的対策を整理し、専門家と連携することで解決可能性を高める手順を確認していきましょう。

違法な退職代行を利用してしまった場合、まずやるべきことは被害の内容を客観的に整理することです。

「どの業者に、いくら支払ったのか」「どのような約束が守られなかったのか」を明確にしましょう。

その上で、証拠の保全が重要です。

保全すべき証拠の例として、契約書や申込フォームのスクリーンショット、業者とのメールやLINE履歴、振込明細やクレジット決済記録、広告資料やサービス説明ページなどがあります。

証拠の保全方法は、スクリーンショットの撮影、印刷保存、メールのバックアップ、必要に応じて録音が有効です。

時間が経つと、業者がサイトを閉鎖するなど証拠が失われるリスクがあるため、できるだけ早く対応することがポイントです。

さらに、被害額の算定も必要です。支払金額などの直接的損害だけでなく、追加で発生した費用や精神的損害といった間接的損害も整理しておくと、今後の交渉や法的対応に役立ちます。

証拠は改ざんのない形で保存し、信頼性を確保することが重要です。

違法な退職代行サービスを利用してしまった、あるいは非弁行為が疑われるサービスに関与してしまった場合は、早期に適切な機関へ相談・報告することが重要です。

以下に代表的な相談窓口とそれぞれの特徴、利用方法を紹介します。

こんなときに相談

・退職代行サービスの対応により損害が生じた

・違法性の判断を専門家にあおぎたい

・損害賠償請求を検討している

相談窓口

各都道府県の弁護士会で法律相談窓口を設けています。

日本弁護士連合会(https://www.nichibenren.or.jp/)の公式サイトから地域ごとの窓口が確認できます。

利用方法と費用

・予約制が一般的で、電話やウェブで受付可能

・初回30分〜60分程度/5,000円前後(地域により無料相談あり)

準備しておくとよい資料

・退職代行業者との契約書

・メールやLINE等のやりとりの記録

・支払い明細

・業者のホームページ等、サービス内容が分かる資料

こんなときに相談

・返金を求めたい

・虚偽説明や誇大広告による契約に不満がある

・法的手続きよりもまずは行政機関に相談したい

相談窓口

全国の消費生活センター(https://www.kokusen.go.jp/map/)

または「消費者ホットライン 188(いやや!)」に電話すれば最寄りのセンターに繋がります。

利用方法と費用

・電話または窓口相談(無料)

・受付時間は平日の日中が多いため事前確認を推奨

準備資料

・契約内容(書面またはスクリーンショット)

・業者の連絡先、サービス名、広告ページなど

・実際に支払った金額や内容証明などがあれば尚可

こんなときに相談

・退職手続きが不自然に長引いている

・会社側の対応にも問題がある

・退職に関する労働条件のトラブルがある

相談窓口

最寄りの労働基準監督署(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html)

利用方法と費用

・来所または電話での無料相談

・事前予約不要なことが多いが、混雑するため早めの訪問を推奨

準備資料

・雇用契約書や就業規則の写し

・会社や退職代行業者とのやり取り記録

・退職に関して自分が求めていることのメモ

| 状況 | 優先すべき相談先 |

| 金銭的被害が発生した | 弁護士会・消費生活センター |

| 契約トラブル・虚偽広告 | 消費生活センター |

| 労働条件の違法性・退職阻止 | 労働基準監督署 |

| 法的対応を検討している | 弁護士会 |

被害の内容によっては、複数の窓口に並行して相談することも有効です。

相談を通じて法的違反や契約不履行が確認された場合、以下のような次のステップを検討しましょう。

不安なときは一人で悩まず、早めに信頼できる相談窓口にアクセスすることが、被害の拡大を防ぐ第一歩です。

違法な退職代行サービスによる損害は、まずは支払った費用の返金請求から始めましょう。

業者に対しメールや内容証明郵便で返金を求め、それでも応じない場合は民事訴訟や調停などの法的手段を検討します。

訴訟は確実性が高い反面、費用や時間の負担もあるため、被害額とのバランスが重要です。少額なら調停やADR(裁判外紛争解決)といった低コストな選択肢も有効です。

ただし、業者が廃業していたり連絡不能な場合、返金は困難です。

その場合はクレジットカードのチャージバックや、消費生活センターへの通報を検討しましょう。

損害回復が難しいとしても、行政への通報は同様の被害を防ぐ重要な手段となります。

「泣き寝入りしない姿勢」が、社会全体の安全にもつながります。

退職代行サービスを安全に利用するには、これまで解説してきた非弁行為や違法業者の知識を活かし、事前に十分な確認と準備を行うことが大切です。

特に契約前から利用中、万が一トラブルが起きた場合にどう対応するかまで、段階ごとに注意点を押さえておけば、不要なリスクを避けることができます。

適切なサービスを選び、安心して退職手続きを進めることで、精神的負担の軽減やトラブルの回避にもつながります。

この章では、安全な利用のための心構えと行動指針を総合的に整理し、読者が自信を持って退職代行を活用できるよう後押しします。

ここからは、契約前・利用中・トラブル発生時という3つの段階に分けて、それぞれで気をつけるべき具体的なポイントと対応方法を詳しく見ていきましょう。

トラブルを未然に防ぐための予防策から、万が一の備えまで、実践的に活用できるチェックリストをご紹介します。

退職代行サービスを選ぶ最終段階では、これまでに紹介した5つのポイント(運営主体、対応範囲、料金体系、口コミ評価、アフターサポート)を総合的に判断する必要があります。

ここでは、契約前に確認すべき項目をチェックリスト形式で整理し、安心してサービスを利用するための判断材料をご紹介します。

最低でも2〜3社の候補を比較することが重要です。比較の際は

など、共通の基準で冷静に評価しましょう。

多くのサービスでは無料相談を受け付けています。相談時には以下のような質問を投げかけてみましょう。

相談内容の受け答えや対応スピードも、サービスの質を見極める判断材料になります。

「今すぐ契約しないと間に合わない」といったプレッシャーをかけてくる業者には注意が必要です。

焦って決めてしまうと、後々トラブルにつながることも。十分な情報収集と比較検討の時間を確保しましょう。

家族や信頼できる友人に相談し、第三者の冷静な意見をもらうのも大切です。自分では気づけなかったリスクや、感情的な判断になっている部分に気づけることがあります。

契約書は細部まで目を通し、不明点は遠慮せず確認しましょう。特に、キャンセルポリシーや追加料金、責任の範囲などは曖昧にせず、納得したうえで契約に進むことが大切です。

このように、契約前に冷静かつ多角的に確認を行うことで、安心して退職代行サービスを利用することができます。焦らず、確実に「納得できる選択」をしましょう。

退職代行サービスの利用が始まった後も、安心はできません。

円滑に手続きを進めるために、利用者自身が適切に行動することが重要です。

まず、会社から直接連絡が来た場合は、原則として代行業者に対応を任せること。

ただし、緊急性のある内容は業者と共有し、指示を仰ぎましょう。

また、業者からの連絡には迅速に対応し、進捗状況を定期的に確認することでトラブルの早期発見につながります。

書類の準備や退職理由の確認など、利用者が担うべき役割もあります。

必要な情報は漏れなく提供し、手続きに支障が出ないようにしましょう。

追加料金が発生しそうなケース(例:交渉の延長や回数追加)では、事前に費用説明を受けたうえで判断を。

サービスの範囲を超える依頼(例:訴訟対応)は避け、必要であれば弁護士など適切な専門家に相談するのが賢明です。

適切な連携と自発的な行動が、退職成功のカギとなります。

退職代行利用中にトラブルが起きた場合は、早期対応が鍵となります。

たとえば、業者からの連絡が途絶える、説明された内容と実際の対応が食い違うといった兆候は要注意です。

問題が起きても感情的にならず、やり取りの内容や日時を記録しておきましょう。

スクリーンショットや録音など、証拠保全は非常に重要です。

業者との話し合いで解決が難しいと感じたら、消費生活センターや弁護士など第三者への相談を検討してください。

被害が金銭的な場合は法的手段も視野に入れましょう。

トラブルが解決したら、同様の被害を防ぐためにもレビューやSNSでの情報共有が有効です。

他の利用者の参考にもなり、業界の健全化にもつながります。

冷静かつ記録を重視した対応が、自分自身を守る最大の武器になります。

退職代行サービスに関する情報は整理できても、「本当に大丈夫なのか?」「トラブルにならないか?」といった不安が最後まで残ることも多いでしょう。

このセクションでは、実際に多くの利用者から寄せられる代表的な質問を取り上げ、専門的な視点と法的根拠を交えてわかりやすく解説します。

不安の払拭と安心感の提供を目的とした総まとめとして、判断に迷う皆さんの背中をしっかり押せるような内容をお届けします。

ここからは、退職代行サービスを検討する際によくある3つの疑問に焦点を当てます。

「そもそも違法では?」「使ったら退職できないのでは?」「信頼できる業者の見分け方は?」といった不安に、法的な観点と実践的なアドバイスの両面から明確にお答えしていきます。

結論から言えば、退職代行サービスはすべてが違法というわけではありません。

むしろ、法律に則って適切に運営されているサービスも多数存在します。

まず、弁護士が運営する退職代行サービスは、法的な代理権を有しており、退職に関する交渉や通知、損害賠償請求への対応など、あらゆる行為が合法とされています。

また、労働組合が運営するサービスも「団体交渉権」に基づき、会社に対して退職意思の伝達や条件の調整を行うことが認められています。

これらは明確に合法なサービス形態です。

一方、一般企業が運営する退職代行サービスも、あくまで「本人の意思を伝える」範囲にとどまるのであれば違法ではありません。

問題となるのは、弁護士でないにもかかわらず会社と条件交渉を行うなど、法律で禁止されている「非弁行為」に該当するケースです。

これは弁護士法違反となる可能性があります。

したがって、退職代行の利用を検討している方は、「違法かどうか」ではなく、「適法にサービスを提供している業者かどうか」を見極めることが重要です。

この記事で紹介した選び方のポイントを参考にすれば、合法かつ信頼できる退職代行サービスを見つけることができ、不安なく利用できます。

退職は労働者の権利であり、代行業者が違法だったとしても、退職自体が無効になることはありません。

ただし、違法な業者が退職金や有給の取得などについて会社と交渉した場合、その合意内容が無効となるリスクはあります。

退職の効力と、金銭面などの条件交渉は別物である点に注意が必要です。

仮に会社が代行業者の違法性を理由に退職を拒否しても、最終的には本人の意思により退職は成立します。

こうしたトラブルを避けるためにも、法的に問題のない業者を選ぶことが大切です。

弁護士や労働組合など、信頼できる運営元を選ぶことで、安心して手続きを進められます。

退職代行サービスを安全に利用するには、信頼できる業者を選ぶことが何よりも重要です。

万が一、違法なサービスを選んでしまえば、トラブルや精神的負担が増え、退職がスムーズに進まなくなるおそれもあります。

そうならないために、本記事で詳しく紹介してきた5つの判断ポイントを改めて確認しましょう。

これらは単独で判断するのではなく、複数の基準を組み合わせて総合的に判断することが重要です。1つでも不安があれば、その業者は避けた方が無難です。

この中でも最も重要なのが「運営主体の確認」です。

弁護士または労働組合が運営しているサービスは、法的に認められた範囲で交渉が可能であり、安心感が段違いです。

違法性を気にすることなく、安心して任せられるため、できる限りこの2つのいずれかを選ぶのが安全な選択です。

一方で、一般企業が運営している退職代行サービスを利用する場合は注意が必要です。

非弁行為に該当するリスクがあるため、以下のポイントをしっかり確認しましょう。

この記事で紹介してきたポイントをしっかり実践すれば、法的トラブルを避け、安全に退職できる業者を選ぶことが可能です。

特に初めて退職代行を利用する方は不安も多いかと思いますが、正しい知識を持つことでその不安は大きく和らぎます。

「誰が運営しているか」+「サービス内容」+「利用者の声」など、複数の視点から総合的に比較検討し、自分にとって最も信頼できる業者を選びましょう。