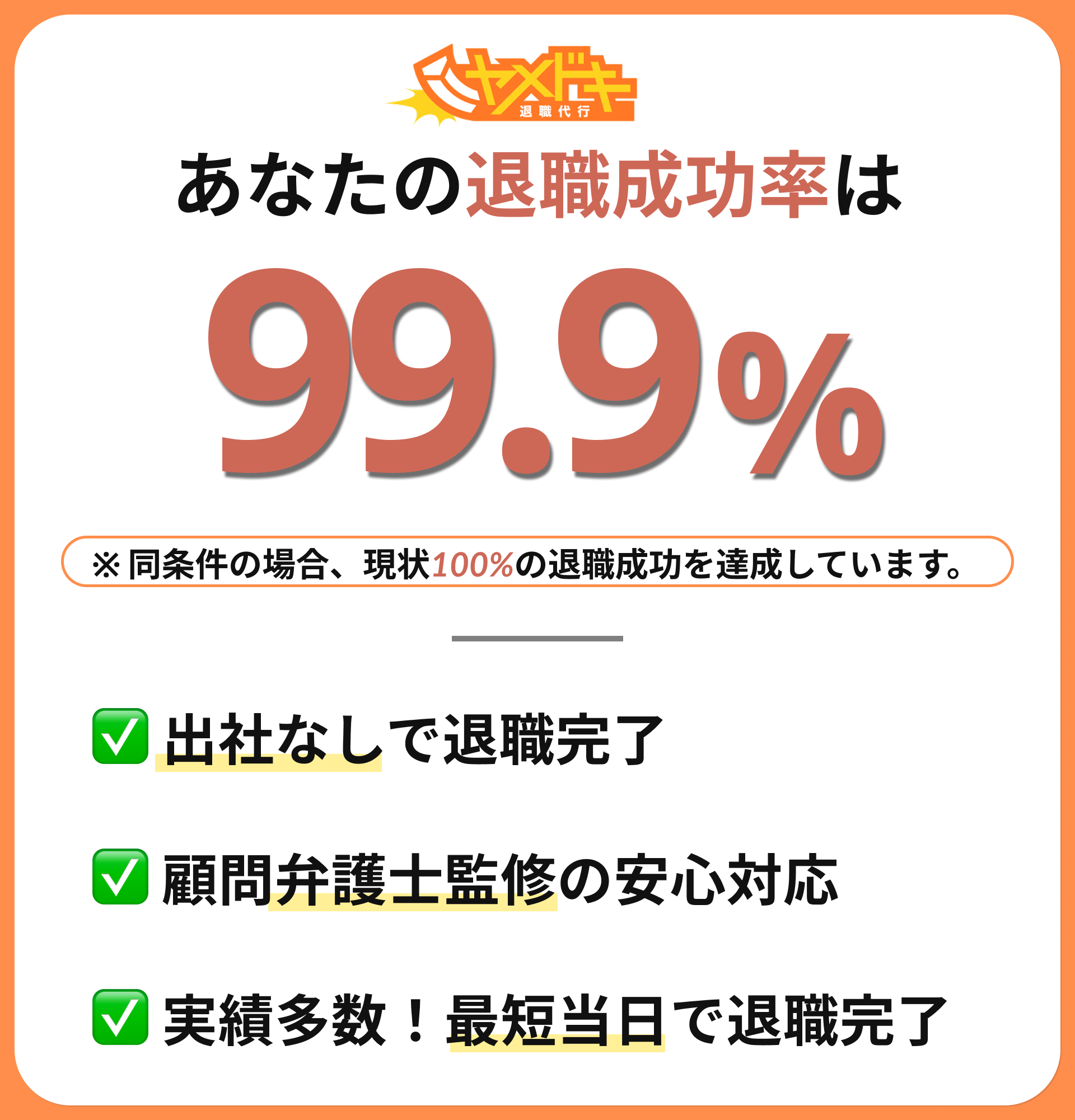

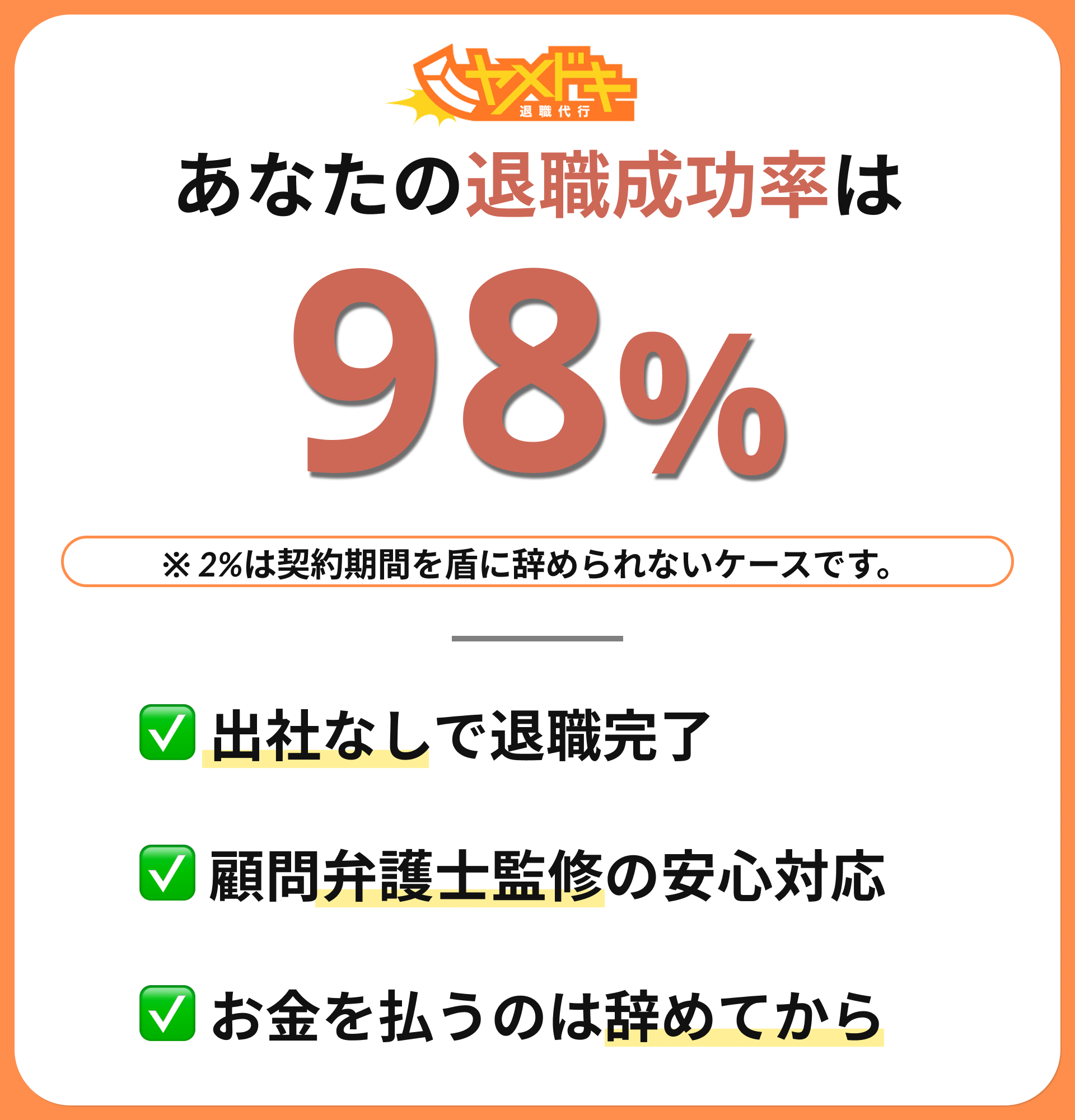

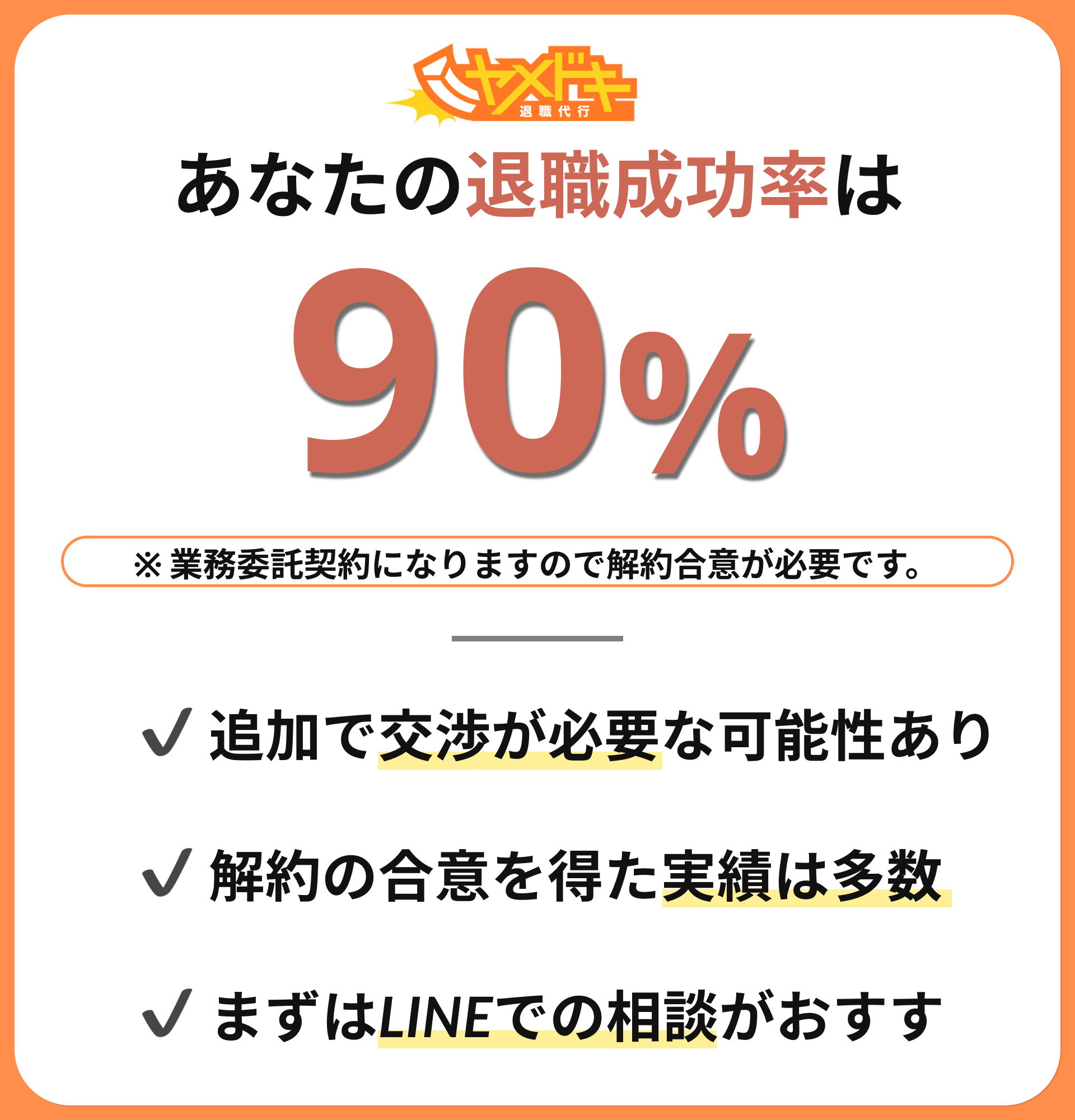

まずは退職できるかチェック!!

「事務の仕事を辞めたいけれど、引き継ぎや人間関係のことを考えると不安で言い出せない…」そんな悩みを抱える方が、今増えています。

2025年の最新統計によると、退職代行サービスの利用者のうち、事務職は前年より約20%増加しているというデータもあり、多くの方が一歩を踏み出しています。

この記事では、事務職の方に最適な退職代行サービスを厳選して紹介。

引き継ぎや退職理由の伝え方など、気になる不安への対処法も解説します。

最後までお読みいただければ、「本当に辞められるの?」という不安が軽くなり、安心して退職への一歩を踏み出せます。

事務職は、上司や同僚との距離が近く、職場の人間関係に悩みを抱えやすい職種です。

また、業務の属人化が進んでいることも多く、「自分しかわからない仕事がある」という責任感から、退職の意思を伝えにくい傾向があります。

こうした背景から、精神的な負担を減らせる退職代行の利用が増えています。

退職代行サービスを使えば、会社との直接のやり取りを避けつつ、スムーズに退職が進められるのがメリットです。

ここでは、事務職のよくある悩みや、退職代行がどう役立つのかを詳しくご紹介します。

事務職の方が退職を考えたとき、多くの人が次のような悩みに直面します。

こうした悩みは、決して特別なことではありません。多くの事務職の方が同じような不安や葛藤を抱えています。

そして、それはあなたが真面目で思いやりがある証拠でもあります。

大切なのは、「これらの悩みは自然な感情であり、解決可能なもの」だと知ること。

退職を考えること自体が間違っているわけではなく、自分自身を守るための正当な判断です。

事務職は、他の職種と比べると社内外との連携や業務の引き継ぎが複雑で、退職の際に心理的な負担を抱えやすい職種です。

特に人間関係を大切にする方が多く、「自分が抜けたら職場に迷惑がかかる」と退職を言い出せずに悩むケースが目立ちます。

そんなとき、退職代行サービスは強い味方になります。

たとえばAさん(28歳・一般事務)の場合、長年担当してきた業務の属人化が進み、引き継ぎの準備にも膨大な時間がかかる状況でした。

「直接伝えたら引き止められるのが目に見えていて、怖かった」と話すAさんは、退職代行を通じて即日退職を実現。

会社とのやり取りを代行してもらうことで、精神的な負担から解放されたといいます。

退職代行を利用することで、円滑な退職が可能になるだけでなく、自責の念や人間関係のトラブルも回避できます。

責任感が強い事務職だからこそ、「退職のプロ」に任せて一歩踏み出すことが、最善の選択肢となるのです。

在職中にできる範囲で「引き継ぎメモ」や「業務マニュアル」を作成しておくことで、後任者の負担を減らせます。

具体的には以下のような情報を整理しておくとよいでしょう。

これらはExcelやWordで簡単にまとめられるので、退職日までに準備しておくと安心です。

多くの退職代行サービスでは、引き継ぎに関する伝達も代行してくれます。

たとえば、作成した引き継ぎ資料を会社にメールや書面で送ってもらったり、伝えてほしい事項を第三者を通じて共有することができます。

また、業務に関してどうしても不明点があれば、後日メールで連絡を受け付ける旨を伝えることも可能です。

直接やり取りをせずに配慮ができる点が、退職代行の利点の一つです。

そもそも労働基準法では、「退職するために完璧な引き継ぎを行わなければならない」とは定められていません。

民法第627条に基づき、原則として2週間前に退職の意思を伝えれば、会社側が引き継ぎを理由に退職を拒否することはできません。

「引き継ぎが終わるまで辞めさせない」といった対応は違法であり、あなたを引き止めることはできません。

とはいえ、「迷惑をかけたくない」という気持ちは当然のこと。

だからこそ、引き継ぎ資料の準備や退職代行を通じた連絡手段の確保は、十分な配慮につながります。

最低限の引き継ぎとして意識したいのは以下の3点です。

このように、できる範囲の対応を行っておけば、後ろめたさを感じずに安心して退職へと踏み出せるはずです。

事務職が退職代行を選ぶ際には、一般的な基準に加え、職種特有の視点が必要です。

特に、給与水準に見合った料金設定や、丁寧な引き継ぎサポートの有無、同職種での利用実績などが判断材料になります。

ここでは、事務職が安全に退職するために重視すべき5つのポイントを厳選して紹介。

一般論では見落とされがちな注意点を解説し、皆さんが違法業者を見抜き、自分に合った退職代行を選べるようサポートします。

退職代行サービスの運営主体は、「弁護士」「労働組合」「一般企業」の3種類に分かれます。それぞれの特徴と、事務職にとっての適性を以下の表で比較してみましょう。

| 運営主体 | 特徴 | 費用相場 | 事務職への適性 | 備考 |

| 弁護士事務所 | 代理交渉・訴訟対応が可能で、法的に万全 | 5〜7万円程度 | ◎(法的トラブルリスクが高い場合) | 有休消化・残業代請求などの交渉にも対応 |

| 労働組合 | 非弁リスクなしで交渉も可能。料金と対応力のバランスが良い | 2〜3万円程度 | ◎(コスパ重視&安心感あり) | 事務職の利用実績が多い傾向あり |

| 一般企業 | 利用料金が最も安いが、交渉は不可 | 1〜3万円程度 | △(トラブルがない前提で) | 無断欠勤扱いや引き継ぎ不足のリスクあり |

事務職の給与水準(おおよそ月収20〜35万円)を考えると、費用対効果のバランスが取れた労働組合系サービスが最も現実的な選択肢です。

| ケース | 状況 | おすすめの 運営主体 | 理由 |

| 人間関係の悪化やメンタル不調 | トラブル回避・即退職希望 | 労働組合 | 即日対応&交渉可。費用も現実的 |

| 有休消化・未払い残業代を請求したい | 金銭交渉あり | 弁護士事務所 | 法的交渉が必要。確実性重視 |

| 離職理由に問題なく、費用を抑えたい | 平穏に退職できる職場 | 一般企業 | 最安だが、サポートは限定的 |

トラブルが想定される職場や、退職後の手続きに不安がある場合は、費用だけでなく交渉力や信頼性を重視すべきです。

とくに事務職は職場に女性が多く、繊細な人間関係が退職理由となるケースも少なくありません。

そうした背景からも、サポート体制の充実した労働組合系や弁護士系サービスの利用が安心です。

事務職の平均的な手取りは月15〜25万円ほど。その中から退職代行費用を捻出するとなれば、費用対効果の見極めが重要です。

退職代行サービスの料金相場は、以下のように分類されます。

一般的には「手取り月収の10〜15%以内」に収まる金額が、無理のない範囲といえるでしょう。

たとえば、手取り20万円の方であれば、2万円〜3万円程度が妥当です。

また、分割払いや後払いに対応しているサービスも増えており、金銭的な負担を分散したい方には有力な選択肢です。

注意すべきなのは、追加料金の有無。例えば、未払い残業代請求や私物の郵送依頼、交渉時間の延長などが有料オプションとなることがあります。契約前に必ず「追加費用が発生する条件」を確認しておくことが大切です。

費用は単なる金額だけでなく、サポートの質や安心感とのバランスで判断するのが賢明です。

無理なく支払える範囲で、信頼できる業者を選びましょう。

事務職にとって、引き継ぎは欠かせない業務の一つです。

退職代行サービスによっては、引き継ぎ書類の作成方法をアドバイスしてくれたり、業務の整理手順や社内への伝え方までサポートしてくれるところもあります。

ただし「引き継ぎサポートあり」と書かれていても、実際は簡単なテンプレートの提供だけというケースもあるため、事前の確認が重要です。

以下のチェックリストを参考に、サポート内容を見極めましょう:

事務職では、引き継ぎの不備が後任や上司の不満につながることもあるため、こうしたサポートが整ったサービスを選ぶことで安心して退職を進められます。

「明日から会社に行きたくない」と思ったとき、即日対応できる退職代行サービスは事務職にとって心強い味方です。

とはいえ、「24時間365日対応」とうたっていても、実際には深夜や早朝の対応に限界がある業者も存在します。

信頼性を確認するには、深夜や休日に問い合わせをしてみるのも有効です。

また、「即日対応の成功実績はどのくらいありますか?」と質問すれば、実績と対応力の両方を確認できます。

即日退職が難しいケース(決算期や引き継ぎが困難な場合など)でも、どのように対応してくれるかを事前に聞いておくと安心です。

緊急対応が必要な状況では、担当者が急に変更されたり、連絡がつかなくなることも。

こうしたリスクを避けるため、複数の緊急連絡先が用意されているか、サポート体制が整っているかもチェックしましょう。

退職代行サービスを選ぶ際、退職完了後のアフターサポートは非常に重要です。

書類送付や離職票の取得、さらには転職支援まで、円滑な退職後の生活を支えるサービス内容をしっかり確認しましょう。

特に事務職の場合、転職活動で退職代行の利用歴をどう説明すべきか悩むことも多いため、相談に乗ってくれるかどうかがポイントです。

また、未払い賃金や有給休暇の消化など、退職後のトラブルが発生した場合の対応体制も事前に確認しておくことが大切です。

アフターサポート期間の長さや追加料金の有無を把握しておくと、安心して依頼できます。

さらに、転職先での就業開始後もフォローアップ体制があるかどうかは、事務職の方が新しい環境にスムーズに適応するうえで心強い支えとなります。

こうした細かなサポートが充実しているか、契約前に必ずチェックしましょう。

2025年最新版の事務職向け退職代行サービスを、利用実績・料金・サポート体制の3軸で総合評価し、厳選した10社を紹介します。

近年は料金改定や新サービスの追加、また新規参入業者も増えており、最新情報のチェックが欠かせません。

ここでは、法的交渉が可能で安心感の高い弁護士運営3社、労働者の権利を守る交渉力が強みの労働組合運営4社、コストパフォーマンスに優れた一般企業運営3社という内訳でピックアップ。

公平かつ客観的な評価を重視し、事務職特有の引き継ぎや書類対応のサポートも比較しています。

予算や緊急度、重視するポイントに応じて、自分に最適なサービスが見つかるはずです。

弁護士が運営する退職代行サービスは、未払い残業代や損害賠償請求などの法的トラブルに直接対応できる唯一の形態であり、退職の確実性が最も高いといわれます。

料金は3~6万円程度と高めですが、「訴訟リスクをゼロに近づけ、確実に退職を実現できる安心感」は大きな魅力です。

ここでは、弁護士法人みやび、弁護士法人ガイア総合法律事務所、フォーゲル綜合法律事務所の3社を紹介します。

料金:27,500円〜77,000円(税込)

特徴:退職成功率100%を掲げ、未払い残業代や慰謝料請求などの交渉にも対応。全国対応でスピード感のある手続きが可能。

事務職利用実績:バックオフィス系(総務・経理)の利用者が多く、特に中小企業でのパワハラ・長時間労働案件に強い。

おすすめポイント:確実性重視の人向け。退職の連絡から残業代請求まで一貫対応できる点が安心。

注意点:費用は高めで、成功報酬(交渉案件)は別途発生する可能性がある。

料金:25,300円〜77,000円(税込)

特徴:比較的低価格で弁護士対応を受けられる。退職代行だけでなく、労働審判や裁判まで視野に入れた包括サポートが可能。

事務職利用実績:20代女性(一般事務)が上司の嫌がらせを理由に利用し、即日退職と未払い残業代10万円の回収に成功した事例あり。

おすすめポイント:弁護士代行の中では料金がリーズナブルで、法的トラブルの初期対応に強い。

注意点:緊急対応(深夜・休日)は追加料金が発生することがある。

料金:25000円〜110,000円(税込)

特徴:労働問題の解決実績が豊富な弁護士が対応し、複雑な引き継ぎトラブルにも柔軟に対応可能。

事務職利用実績:40代男性(経理職)が経営陣とのトラブルを抱えて利用。退職と同時に未払い残業代40万円の回収に成功。

おすすめポイント:企業法務にも精通しており、複雑なケースでも迅速かつ丁寧に対応。

注意点:電話相談が平日のみで、緊急時はやや対応が遅れることがある。

弁護士代行は、一般企業や労働組合にはできない「法的交渉」や「損害賠償リスクの完全防止」が可能です。

事務職では社内機密や経理データの取り扱いがあるため、万一のトラブルを避けたい人や以下に当てはまる人にとっては投資する価値が十分あります。

労働組合が運営する退職代行サービスは、団体交渉権が認められているため、企業との交渉力が強く、料金も2~3万円台とコストパフォーマンスが高いのが最大の特徴です。

弁護士運営ほど高額ではなく、一般企業運営よりも確実性が高いため、ある調査では事務職の利用者の約45%が労働組合系を選んでいるという人気ぶりです。

事務職では、退職時に「引き継ぎ不備」「有給消化拒否」「残業代未払い」といった交渉が必要なケースが多くあります。

労働組合運営の退職代行は、これらの問題を企業と正式に団体交渉できるため、スムーズに解決できるのが強みです。

たとえば、30代女性(経理職)が有給休暇の消化を拒否されたケースで、団体交渉により全日数の取得が認められた事例があります。

ここでは、料金重視・サポート重視・実績重視・スピード重視という観点で特色を差別化し、4社を紹介します。

料金:19,800円(税込)

特徴:業界屈指の実績を誇り、年間3,000件以上の退職代行をサポート。経験豊富なスタッフが在籍。

事務職利用実績:総務・人事などバックオフィス職の対応に定評あり。

おすすめポイント:実績に裏打ちされた交渉力で安心感がある。

注意点:サポート時間が平日中心で、休日の緊急対応には追加料金がかかることがある。

料金:19,800円(税込)

特徴:業界最安級の料金で団体交渉権を活用可能。オンライン完結型でスピーディー。

事務職利用実績:20代事務職からの依頼多数。短期アルバイトの事務退職など軽い案件に強い。

おすすめポイント:コスト重視の人には最適。

注意点:電話サポートよりもLINEやメール中心のため、対面サポートが必要な人には不向き。

料金:19,800円(税込)

特徴:24時間365日のLINEサポートが魅力。退職手続きだけでなく、転職相談や生活再建のアドバイスも提供。

事務職利用実績:30代女性(営業事務)が上司のパワハラで退職を希望し、即日対応で解決した事例あり。

おすすめポイント:サポート体制の厚さで不安を抱える人に安心感を提供。

注意点:他社と比較して若干料金が高め。

料金:24,000円(税込)

特徴:即日退職率が非常に高く、深夜・早朝でも対応可能。

事務職利用実績:急な退職が必要になった派遣事務スタッフの利用実績多数。

おすすめポイント:急ぎの退職に特化。

注意点:交渉よりもスピードを優先するため、細かな交渉には不向き。

労働組合運営は、料金と交渉力のバランスが良く、初めての利用者でも安心です。

特に事務職では、未払い残業代や有給消化など、交渉が必要なケースが多いことから、費用を抑えつつ企業側と正式に交渉できる労働組合系が最適といえます。

一般企業が運営する退職代行は、料金の安さ(2万円台〜)やスピーディーな対応、柔軟なサービスの多様性が魅力です。

一方で、弁護士や労働組合と異なり法的交渉ができないため、トラブル対応や未払い残業代請求などには限界があります。

ここで紹介する3社は、運営年数や利用者数、口コミ評価などの信頼性を重視して厳選。

安全性が確認できる企業のみを取り上げています。

今回紹介する ヤメドキ、退職代行モームリ、退職代行EXIT は、いずれも 累計利用実績が数千件以上、運営実績が3年以上で、評判も安定しており、信頼性が確認されています。

料金:24,000円(税込)

特徴:料金の後払い可とシンプルな対応が特徴。24時間受付、最短即日退職が可能。転職エージェントと提携し、退職後の再就職支援も行う。

安全性の根拠:累計利用実績5,000件超。トラブル事例は極めて少なく、顧客満足度も高い。

利用時の注意点:法的交渉が必要なケース(残業代請求など)には非対応。

料金:22,000円(税込)

特徴:LINEでの迅速なやり取りが強みで、深夜や休日も対応。女性スタッフによるフォロー体制が充実しており、事務職の女性利用者に人気。

安全性の根拠:累計利用者数7,000件以上、運営4年の実績。利用者アンケートで90%以上が「満足」と回答。

利用時の注意点:会社が強硬な態度を取る場合、交渉ができず、追加で弁護士費用が必要になる場合あり。

料金:20,000円(税込)

特徴:業界最大手クラスで、広告・メディア露出多数。LINE対応が非常に早く、安心感がある。転職支援サービスが無料で付帯。

安全性の根拠:累計利用実績20,000件以上、7年以上の運営歴。顧客レビューも安定して高評価。

利用時の注意点:料金はやや高めで、特に地方の利用者は即日対応が難しい場合がある。

一般企業運営は、費用が2万円台から利用できるため、低コストで今すぐ退職したい人に最適です。

ただし、法的トラブルが想定される場合は労働組合系や弁護士運営に切り替える準備をしておくことが条件です。

事務職の平均月収は20〜25万円前後が一般的です。

そのため、退職代行にかけられる現実的な予算は3万円以下が妥当と言えるでしょう。

相場は2万〜5万円程度ですが、1万円以下の格安サービスは対応の質や確実性に不安がある場合も。

一方で、弁護士対応や手厚いサポート付きの高額サービスは、安心感やトラブル回避に強みがあります。

費用対効果を考えると、3万円前後で信頼性とサポートが両立したサービスが最適です。

【予算別の目安】

2025年現在、退職代行の料金相場は運営主体によって以下のように分かれます。

| 運営主体 | 料金相場(税込) | 特徴 |

| 一般企業(民間) | 15,000〜30,000円 | 即日対応が多く、価格も平均的 |

| 労働組合系 | 20,000〜30,000円 | 会社との交渉も対応可能 |

| 弁護士法人 | 40,000〜55,000円以上 | 法的対応が必要な場合に強み |

月収20〜30万円の事務職にとって、2〜5万円の費用は月収の7〜17%前後となり、決して安くはありません。

特に都市部では人件費の影響でやや高め、地方では低めの傾向があります。

1万円以下の格安サービスは対応が限定的だったり、法人登記のない事業者だったりする場合があり注意が必要です。

一方で弁護士法人による高額サービスは、未払い給与請求など法的トラブルを想定しているため、価格差は提供範囲の広さに起因しています。

相場より極端に安い・高いサービスには裏があることを念頭に、慎重に選びましょう。

事務職でも退職代行の追加料金が発生するケースは珍しくありません。

特に以下のような項目に注意が必要です。

よくある追加料金の例:

| サービス内容 | 基本料金に含まれることが多い | 別料金になりやすいサービス |

| 退職意思の伝達 | ◎ | |

| 退職届の提出サポート | △(事業者による) | 書類作成代行が別料金のケースあり |

| 有給取得の交渉 | △ | 組合・弁護士でないと別料金 |

| 書類の郵送代行 | ✕ | 多くが対応なし、または別料金(500〜1,000円程度) |

契約前のチェックリスト:

過去には「有給交渉も込みと誤解して依頼→別途1万円請求」といったトラブル例も。

「追加料金なし」と謳っていても、詳細な利用規約を確認し、対応範囲が明文化されているかが信頼性を見極める鍵です。

事務職の月収(20〜30万円)でも、無理なく退職代行を利用するには、以下の3つの工夫が有効です。

方法1:複数社の見積もり比較で価格交渉を

サービス内容や対応時間を比較し、「他社ではこの価格でした」と伝えることで、値下げや特典がつく場合もあります。

方法2:割引制度を活用する

学割、紹介割、LINE登録割、早期申し込み割などを設けている業者も。

申込前に公式サイトやSNSでキャンペーン情報をチェックしましょう。

方法3:必要最低限のサービスを選ぶ

有給交渉や書類作成が不要なら、それらを省いたシンプルなプランを選ぶことで費用を抑えられます。

また、分割払いや後払い制度は便利ですが、「対応後の支払い拒否でトラブルになった」事例もあり、契約内容をよく確認しましょう。

極端に安いサービス(1万円以下)は、連絡不通・無資格運営のリスクが高く、最低でも2万円前後を目安にするのが安全です。

事務職は業務の属人化や書類管理が多く、他職種よりも引き継ぎ準備が複雑です。

そのため、退職代行を利用する場合でも、申し込み前に最低1〜2週間の整理期間を設けるのが理想です。

一般的な退職代行では即日対応も可能ですが、事務職では「業務リストの整理」「ファイルの共有化」「書類提出物の準備」などが必要になります。

退職代行の流れ自体はシンプルでも、段階ごとの所要時間と事前準備の有無でスムーズさが大きく変わるため、初めての方こそ早めの計画が重要です。

「伝えるのが怖い」「引き継ぎが不安」と感じる人でも、退職代行と事前準備を組み合わせれば安心して退職できます。

事務職の退職代行利用は、以下のようなスケジュールで進行します。

会社側の反応は「即時了承」「引き留め」「書類の追加要求」など多様ですが、代行業者が適切に対応するため利用者は安心。

退職完了後は健康保険や年金の切り替え手続きも忘れずに行いましょう。

退職前に事務職が用意すべき書類や引き継ぎ資料は、業務の円滑な継続に欠かせません。

ここでは、重要度に応じた書類の分類や引き継ぎ資料の具体例、さらにデジタルデータの管理についても解説します。

以下のようなフォーマットで作成すると、後任者にとってわかりやすくなります。

引き継ぎ資料テンプレート

個人情報(従業員名簿、給与情報、顧客データなど)は適切に保管・削除する必要があります。

急な退職などで書類がすべて用意できない場合は、以下を最低限準備しましょう。

それでも難しい場合は、口頭での引き継ぎ内容を録音するか、箇条書きでメモを残すだけでも後任者の助けになります。

事務職はPC上のデータやクラウドサービスの管理者となっていることも多いため、次の点に注意しましょう。

退職時の引き継ぎは、後任者やチーム全体の混乱を防ぐうえで非常に重要です。

事務職の業務を体系的に整理し、配慮の行き届いた引き継ぎを行いましょう。

事務職の業務は、以下のように分類すると整理しやすくなります。

チェックリスト化すれば、後任者も安心です。

後任者が迷わないよう、以下の情報を簡潔にまとめましょう。

できる限り「考えなくても分かる資料」を意識すると親切です。

業務は「重要度×緊急度」で4象限に分類し、優先順位を明確に伝えましょう。

例:

引き継ぎ資料にも、この分類を加えると効果的です。

取引先や社内関係者には、後任者の連絡先を添えて簡単な挨拶を。

書面やメールで丁寧に伝えるだけで、信頼関係が維持されます。

法的には、退職の意思表示から2週間で退職可能です(労働契約法第627条)。

引き継ぎを完璧に終える義務はありません。無理せず、可能な範囲で対応すれば十分です。

事務職の退職では、引き継ぎの不備や書類の返却、外部との連絡対応など、特有のトラブルが稀に発生します。

たとえば「引き継ぎが不十分」として退職を認めてもらえなかったり、「社内備品の返却忘れ」でトラブルになるケースもあります。

しかし、こうした問題は事前に知っていれば多くが回避可能です。実際の匿名事例をもとに、トラブルの背景や対処法、さらに未然に防ぐ予防策まで紹介します。

万が一に備え、労働組合型の退職代行や労基署などの相談先もあわせて押さえておきましょう。

事務職の退職において、「引き継ぎが終わっていないから退職は認められない」と会社から言われるケースが少なからず存在します。しかし、これは法的には明確に誤りです。

まず理解しておきたいのは、労働者には退職する自由があるということです。

民法第627条第1項では、「期間の定めのない雇用契約であれば、退職の意思表示から2週間が経過すれば契約を終了できる」と定められています。

つまり、たとえ引き継ぎが途中であっても、労働者が退職することを会社が拒否する法的根拠はありません。

実際の事例として、事務職のBさんは退職代行を利用した際、上司から「業務が完全に引き継がれるまで辞めさせない」と告げられました。

しかし、退職代行業者は「労働者の退職の自由と退職届提出後2週間での契約終了の法的原則」を文書で提示し、会社と冷静に交渉。

結果的に会社は退職を受け入れ、Bさんは予定どおり退職に至りました。

退職代行業者は、このような場面で労働法に精通したスタッフや顧問弁護士との連携を通じ、会社との対応を一任できるのが大きな強みです。

特に、労働組合が運営するタイプの退職代行であれば、団体交渉権を行使して企業に対して正式に対応を求めることも可能です。

万が一、会社が退職を拒否し続けたり、不当な要求や圧力をかけてきた場合は、労働基準監督署への通報や、労働局の総合労働相談コーナー、弁護士への相談といった法的な手段も視野に入れるべきです。

退職とは、あくまで労働者の権利であり、引き継ぎの完成度によって制限されるものではありません。

会社側の主張に不安を感じても、自分の退職が法律に裏付けられた正当なものであることを知っていれば、落ち着いて対処できます。

事務職の退職時には、会社支給の備品や機密書類、社内データの返却が求められることが多く、返却に関するトラブルが起こりやすいポイントです。

まず、返却が必要なものは、会社から支給されたパソコンや携帯電話、文房具、名刺、機密書類、USBメモリや社内システムのアカウント情報などが挙げられます。

一方、個人で購入したものや私物は返却不要ですが、念のため事前に会社の規定を確認しましょう。

郵送で返却する場合は、配達証明付きの方法を選び、梱包は中身が分かるリストを添付することが重要です。

これにより、返却品の紛失リスクを減らし、トラブル防止につながります。

また、機密情報を含む書類やデータは厳重に取り扱う必要があり、無断で持ち出したり、第三者に漏洩させることは法的に問題となります。

返却時には、個人情報保護法や社内規則に則り、適切な管理が求められます。

返却トラブルの一例として、返却したはずの資料が「届いていない」と会社から指摘されるケースがあります。

このような場合、退職代行業者が配送記録の確認や会社とのやり取りを代行し、トラブルの解決をサポートします。

返却に関して不安がある場合は、専門の退職代行に相談することをおすすめします。

退職代行を利用すると、同僚や取引先から直接連絡が来ることがあります。

こうした連絡は、業務の引き継ぎや挨拶を直接行えなかったことによるものが多く、精神的な負担になる場合も少なくありません。

基本的には、「今後の連絡は代行業者を通してください」と伝え、直接対応を避けることが最も安全です。

これにより、不必要なトラブルや誤解を防げます。

しかし、緊急の案件や重要な連絡の場合は、代行業者を介しつつ、必要に応じて簡潔かつ丁寧に対応することが求められます。

例えば、代行業者から状況を共有し、後任者が対応可能な場合は連絡を引き継ぐ形が望ましいでしょう。

精神的な負担を軽減するためには、「連絡対応は代行業者が代わりに行う」という心構えを持つことが大切です。

また、多くの退職代行サービスはサポート体制を整えているため、困った際にはすぐに相談できます。

退職後は、一定期間をもって連絡を完全に断つことが望ましく、その際には代行業者がフォロー役となってトラブルを未然に防ぎます。

適切なタイミングで連絡を遮断し、心身の安定を保つことが退職後の新生活のスタートに繋がります。

退職代行は便利な手段ですが、すべての事務職にとって最適とは限りません。

例えば、精神的なストレスで直接交渉が困難な人や、パワハラに悩んでいる人には有効ですが、関係が良好な職場であれば、自分で伝えた方が円満に退職できることもあります。

まずは「上司と会話できるか」「書類のやり取りが可能か」など、現状を客観的に整理してみましょう。

判断に迷った場合は、退職代行サービスや労働問題に詳しい専門家へ相談を。

最終的には、自分が納得できる形での退職を目指すことが大切です。

退職代行の利用を強く推奨するのは、緊急性が高く、自力での対処が困難な状況です。

以下に代表的なケースを、緊急度順に紹介します。

このように、「我慢すれば解決する」と思い込むことは危険であり、早期に専門家の力を借りて解決することが、自分を守るうえで最も重要です。

職場との関係が良好で、円満退職が見込める場合は、自分で退職手続きを進めることを検討しましょう。

例えば、上司との信頼関係があり、引き継ぎの時間も確保できる環境であれば、丁寧に話を進めることで、職場との関係を維持したまま退職できます。

自己退職のメリットは、退職代行の費用がかからないことに加え、最後までやり遂げたという達成感や、周囲からの評価を保ちやすい点です。

成功のコツは、退職希望日の1カ月以上前に意思を伝えること、引き継ぎ資料を早めに準備すること、感謝の気持ちを伝えることです。

ただし「費用をかけたくない」という理由だけで無理に自己退職を選ぶのは危険です。

職場の反応が厳しかったり、精神的に負担が大きくなった場合は、無理せず退職代行への切り替えを検討してください。心身の安全が最優先です。

退職すべきか迷ったときは、ひとりで抱え込まず、まずは誰かに相談することが大切です。

無料で相談できる公的機関としては、労働基準監督署や自治体の法律相談窓口があります。

ここでは「辞めたい理由は法的に問題があるか」「会社の対応は適切か」といった視点で相談できます。

また、弁護士の無料法律相談や退職代行業者の無料LINE相談なども有効です。

家族や友人に相談する際は、感情的になりやすく、法律や労務の知識がない場合も多いため、最終判断は自分自身でするようにしましょう。

客観的に判断するために、以下のような簡易チェックリストも参考になります。

| 項目 | はい(1点) | いいえ(0点) |

| パワハラ・セクハラなどがある | □ | □ |

| 心身の不調がある | □ | □ |

| 退職を申し出たが拒否された | □ | □ |

| 家族や友人が退職を勧めている | □ | □ |

| 次の仕事の目処がある | □ | □ |

合計3点以上なら、退職の選択を具体的に考える時期です。

決断したら、早めに退職の意思を伝える準備を始めましょう。行動することで状況は確実に前進します。

ここでは事務職の方から特によく寄せられる退職代行に関する疑問と、その詳しい回答をまとめます。

事務職から退職代行に寄せられる相談には、他職種とは異なる悩みがあります。

たとえば「即日退職できるのか」「引き継ぎはどうすべきか」「次の転職に響かないか」といった声です。

特に事務職は社内の業務を担っているため、退職時に「迷惑をかけてしまうのでは」と心配する方が少なくありません。

しかし、退職の意思を伝えるのは労働者の権利であり、たとえ即日退職でも違法ではありません(民法627条)。

また、引き継ぎは書面で対応可能なケースが多く、実際に多くの事務職が退職代行で問題なく退職できています。

安心して次の一歩を踏み出すためにも、よくある疑問を一つずつ解消していきましょう。

結論から言えば、事務職でも即日退職は可能です。

法律上、民法627条により、期間の定めがない雇用契約であれば、原則として退職の意思を伝えてから2週間後に退職できますが、有給休暇を活用すれば「実質的な即日退職」も可能です。

ただし、月末処理や決算期など、業務の繁忙期にあたると即日退職が難航することがあります。

このような時期でも、退職代行業者が間に入り、法的に問題ない形で手続きを進めることでスムーズに退職した事例は多くあります。

たとえば、総務担当として働いていた30代女性は、月末に退職代行を利用して有給を即日から充て、会社とのやり取りをすべて代行してもらい、問題なく退職できました。

即日退職を成功させるには、事前に自分の有給残日数や就業規則を確認し、信頼できる代行業者と連携して進めることが重要です。

退職代行の対応力によって、トラブルを回避しつつ円満退職を実現することができます。

結論から言えば、引き継ぎ書類の作成は法律上の義務ではありません。

ただし、スムーズに退職するためには、最低限の引き継ぎ内容をまとめておくことが望ましいでしょう。

特に事務職の場合、日次・月次のルーティン業務や、社内ツールの使い方、取引先の連絡先といった実務的な情報があると、後任者も混乱せずに業務を引き継ぐことができます。

ただし、完璧なマニュアルのような書類を要求された場合は注意が必要です。

引き継ぎはあくまで「協力」であり、「義務」ではありません。

業務時間外や退職日以降の作業まで求められるようなケースでは、「退職者の権利」として断ることも可能です。

精神的・身体的負担が大きいと感じたら、退職代行サービスに相談するのも一つの手です。

最近では、引き継ぎ書類の雛形提供や、退職者の代わりに会社へ提出してくれるサービスも増えています。

後任者への思いやりを示しつつ、自分自身の健康と権利を守るためにも、バランスの取れた対応を意識しましょう。

2025年現在、退職代行サービスの利用は事務職の転職市場でも一般的になりつつあり、「使ったことがある=マイナス評価」とは限らなくなっています。

特に、パワハラや人間関係などやむを得ない事情が背景にある場合は、面接でその理由を冷静に説明すれば問題視されません。

たとえば、「上司の執拗な叱責で精神的に限界を感じ、話し合いができる状況ではなかったため」といった正当な理由であれば、納得されやすい傾向があります。

実際に、退職代行を利用して事務職を退職した30代女性が、1カ月後に大手企業の事務職へ再就職を果たした例もあります。

転職エージェントも「辞め方よりも、その後の志望動機や行動力を重視する」という見解を示しています。

退職代行の利用を隠す必要はなく、「問題を放置せず、自ら動いた決断力」や「環境を変えて前向きに進む姿勢」としてアピールすることで、むしろプラスに転じるケースも少なくありません。

事務職の退職には、独自の悩みや不安がつきものです。特に「引き継ぎ」や「人間関係」などがハードルとなり、退職を切り出せずに悩む方も少なくありません。

そんなときに頼れるのが退職代行サービスです。

ここまで、事務職が退職代行を利用するメリットから、サービスの選び方、料金相場、実際の利用手順、よくあるトラブルと対処法までを詳しく解説しました。

特に「引き継ぎへの不安」を解消するための具体策や、事務職に強いおすすめサービスの比較は、これから利用を検討している方にとって大きな助けになるはずです。

退職は人生の節目であり、次のキャリアへ進むための重要なステップです。

「辞めたいけど言い出せない」と感じている方は、退職代行を前向きな選択肢として活用し、自分にとって最適な形で新たな一歩を踏み出しましょう。