まずは退職できるかチェック!!

「退職したいけれど手続きが分からない」「上司と手続きのやり取りをすることが面倒」と悩んでいる人も多いでしょう。

退職は手続きが複雑で準備も多いため、精神的な負担を感じる方も少なくありません。退職理由の伝え方や引き継ぎの準備、上司との交渉など、気を使う場面も多くあり、対応を誤るとトラブルに発展する可能性もあります。

本記事では、退職手続きの基本的な流れや必要書類の準備などをわかりやすくまとめ、退職に伴う不安やストレスを軽減し、スムーズな退職を実現するための具体的な方法を解説していきます。

退職時には、スムーズな手続きを進めるために退職書類の準備が必要です。

しかし、必要な書類の種類やそれぞれの役割を把握していないと、準備が遅れ退職自体の手続きも遅れたり、後々トラブルになる可能性があります。

では退職書類としてどういったものがあるのか、下記に解説していきます。

退職書類の種類は理解していても、「自分にどの書類が必要かわからない」「誰に発行依頼したらいいかわからない」という不安を抱える人も多いでしょう。

そんな不安を抱える人が、漏れなく自分に必要な書類を準備できるよう具体的な書類とその手続きについて解説していきます。

退職願:これからの退職に向けて、「退職したいです」と打診する書類。

口頭で申し出ることも可能で、必ず提出する必要はない。

退職届:すでに退職が認められた後、「退職します」と届け出る書類。

【具体的な書き方と記載例】

【一般的な提出のタイミング】

辞める決意を固める

▼

退職希望日を記載し、「退職願」を作成。

▼

上司や人事にに退職の申し出と併せて、「退職願」を提出

▼

退職日が確定したら、会社の指示に従い「退職届」を提出

※規定の退職届がない場合は、一般的なフォーマットを使用する

【離職票】

離職票には2種類あり、主に失業手当を受け取るために必須な書類です。

各種切り替え手続きの際に提出を求められる場合もあるため、会社へ発行依頼しておくとよいでしょう。

離職票①:雇用保険の資格喪失の旨が記載されており、失業手当の申請をする際には、

失業手当振込先金融機関や口座番号を記入し、離職票②と一緒に提出します。

離職票②:離職理由や離職前の賃金状況が記載されており、失業手当を受給するために必須な書類です。

離職理由や給与額によって失業手当の支給額や支給期間が決定されます。

離職票は退職後、会社から郵送または手渡しで受け取ります。

【雇用保険被保険者証】

雇用保険に加入していた証明書で、退職後の失業保険申請や転職時に必要です。

失業保険申請時や、転職先で新たに加入する際にも必要な書類です。

雇用保険被保険者証は会社で保管している場合、退職時に返却されます。

【源泉徴収票】

その年に支払われた給与と税額を証明する書類。

転職先での年末調整や確定申告の際に必要で、税務署や転職先での手続きをスムーズに進めるために、必ず受け取っておきましょう。

源泉徴収票は、最終給与後1ヶ月程度を目安に発行され郵送または手渡しで受け取ります。

【健康保険資格喪失証明書】

健康保険の被保険者や被扶養者であった方が、会社の退職などにより社会保険の資格を喪失して脱退した日付を証明するための書類。

社会保険から国民健康保険の手続きをする際に必要。

| 国民健康保険の手続きについて | |

| 期限 | 退職日から14日以内 |

| 手続き先 | 居住地の市区町村役場 |

| 手続き者 | 従業員本人 |

| 必要書類 | 退職前に加入していた健康保険の資格喪失証明書、または退職証明書、離職票個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票 など)本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート など) |

【年金手帳】※基礎年金番号通知書でも可

退職したことで厚生年金の資格を喪失したため国民年金へ切り替えを行う際に資格を喪失して脱退した日付を証明するための書類。

退職後すぐに再就職せず、退職時の年齢が20歳以上60歳未満である場合は、厚生年金の資格を喪失した状態のため、新たに国民年金への加入手続きをしなければいけません。

| 国民年金の手続きについて | |

| 期限 | 退職日から14日以内 |

| 手続き先 | 居住地の市区町村役所 |

| 手続き者 | 従業員本人 |

| 必要書類 | 退職日がわかる証明書(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、健康保険資格喪失証明書、退職証明書、退職辞令書 など)基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書 など)本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート、保険証 など) |

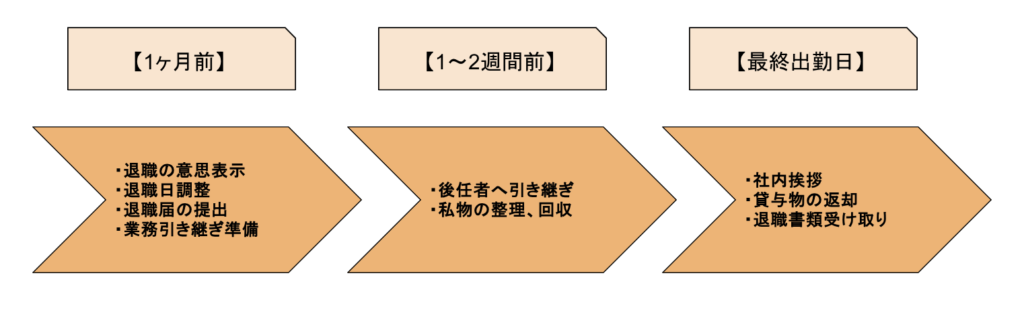

退職を円満に進めるためには、適切なタイミングで退職手続きを進めることが重要です。

手続きの遅れや準備不足は、トラブルの原因になることもあります。

ここでは、時系列での退職手続きの具体的な流れをわかりやすく解説していきます。

【退職の意思表示】

退職を決意した後、まず最初に行うべきは上司への退職の意思表示です。

退職の意思を伝える際、口頭での申し出や退職願の提出が一般的ですが、スムーズに進めるために事前に準備しておくことが重要です。

具体的な会話例としては、「お忙しいところすみません、少しお時間をいただけますか?退職を考えておりまして、〇〇日をもって退職させていただきたいと思っています。」などと簡潔かつ明確な日時を提示し意思表示をするとよいでしょう。

【上司との面談】

退職の意思を伝えた後、上司との面談が行われることが一般的です。

この面談では、退職理由を尋ねられることがほとんどですが、上司や会社を否定するような理由は避けましょう。

例えば、自己都合の場合は「キャリアアップを目指すため」といった前向きな理由を伝えるとよいでしょう。

【退職確定後】

上司との面談後、正式に退職が受理された場合は会社の指示に従い退職届を提出します。

退職届が受理されたら、退職手続きが正式に始まります。

できるだけスムーズに短期間で退職手続きが進むよう必要書類は速やかに提出しましょう。

退職が確定したら、退職日までに引き継ぎが完了するようスケジュールを立て、後任者が引き継ぎ内容を理解できるようわかりやすく資料に残しましょう。

まずは、引き継ぎ内容を整理し、引き継ぎ計画書を作成することが大切です。計画書には、業務内容、進行中のプロジェクト、必要な書類や資料の一覧を明記しましょう。

【引き継ぎ計画書テンプレート例】

退職を決めたら、最終出社日までに行うことをしっかりと把握しスムーズな退職ができるよう準備しておきましょう。

☑️退職手続きの確認(1か月前)

人事と必要書類や退職日の確認をしましょう。

☑️引き継ぎ計画書の作成・業務データの整理(2〜3週間前)

前述にまとめた引き継ぎのポイントを参考に、後任者へ共有しましょう。

また、必要な資料やデータを分類・整理し、共有フォルダに保管しましょう。

☑️私物の片付け(1週間前)

自分のデスクやロッカーを整理し、私物は事前に持ち帰りましょう。

☑️貸与物の返却(最終日)

社員証や社用携帯、PCなど会社から貸与している物は必ず会社の指示に従い返却。

制服は洗濯やクリーニング後の返却が一般的となるため必ず確認しましょう。

また、保険証は退職日をもって失効するため最終出勤日もしくは有休消化後の退職の場合は後日郵送にて

必ず返却しましょう。

☑️挨拶(最終日)

お世話になった上司や同僚へこれまでの感謝を伝えましょう。

このように順序立てて進めることで、余裕を持って退職準備を整えられ安心して退職することができるでしょ

う。

退職は必ずしも円満にいくとは限りません。

退職手続き書類の不備によりなかなか退職できなかったり、引き継ぎがうまくいかずに会社へ損害を与えてしまうなど、予期せぬトラブルに巻き込まれてしまいなかなかスムーズに退職できないといったケースも少なくありません。

また、退職を引き止められてなかなか退職日が決まらなかったり、有休消化を認めてもらえないなど退職日に関するトラブルも多いようです。

ここでは、そのような退職手続きの際に起こるトラブルとその解決策を解説していきます。

退職手続きでの書類作成は、とても重要です。

書類作成時にミスや漏れがあると、退職手続きが止まってしまう可能性もあるため注意しましょう。

チェックポイント

☑️退職日や退職理由等が正確に記載されているか

☑️日付や署名、捺印が漏れていないか

☑️書類のフォーマッが会社指定のものか

☑️提出期限を守っているか

スムーズな退職手続きを行うために、事前に確認してくことが重要です。

退職時の引き継ぎが不十分だと、職場に混乱や会社へ損害を招き、円満退職が難しくなることがあります。

ここではよくあるトラブル事例と解決策を紹介していきます

退職するにあたり、希望の退職日に必ずしも退職できるとは限りません。

ここでは退職日の調整に関するトラブルとそのポイントを解説していきます。

ここまで、円満かつスムーズな退職を実現するための基礎知識と方法や流れを解説してきましたが、実際こういった手続きを面倒に思う方も多いでしょう。

退職の申し出から退職手続き完了までには、かなりの労力と精神的負担が伴うのが現実です。こういった退職の申し出から手続きを自分の代わりに代行してくれるサービスが、近年注目されている「退職代行」です。

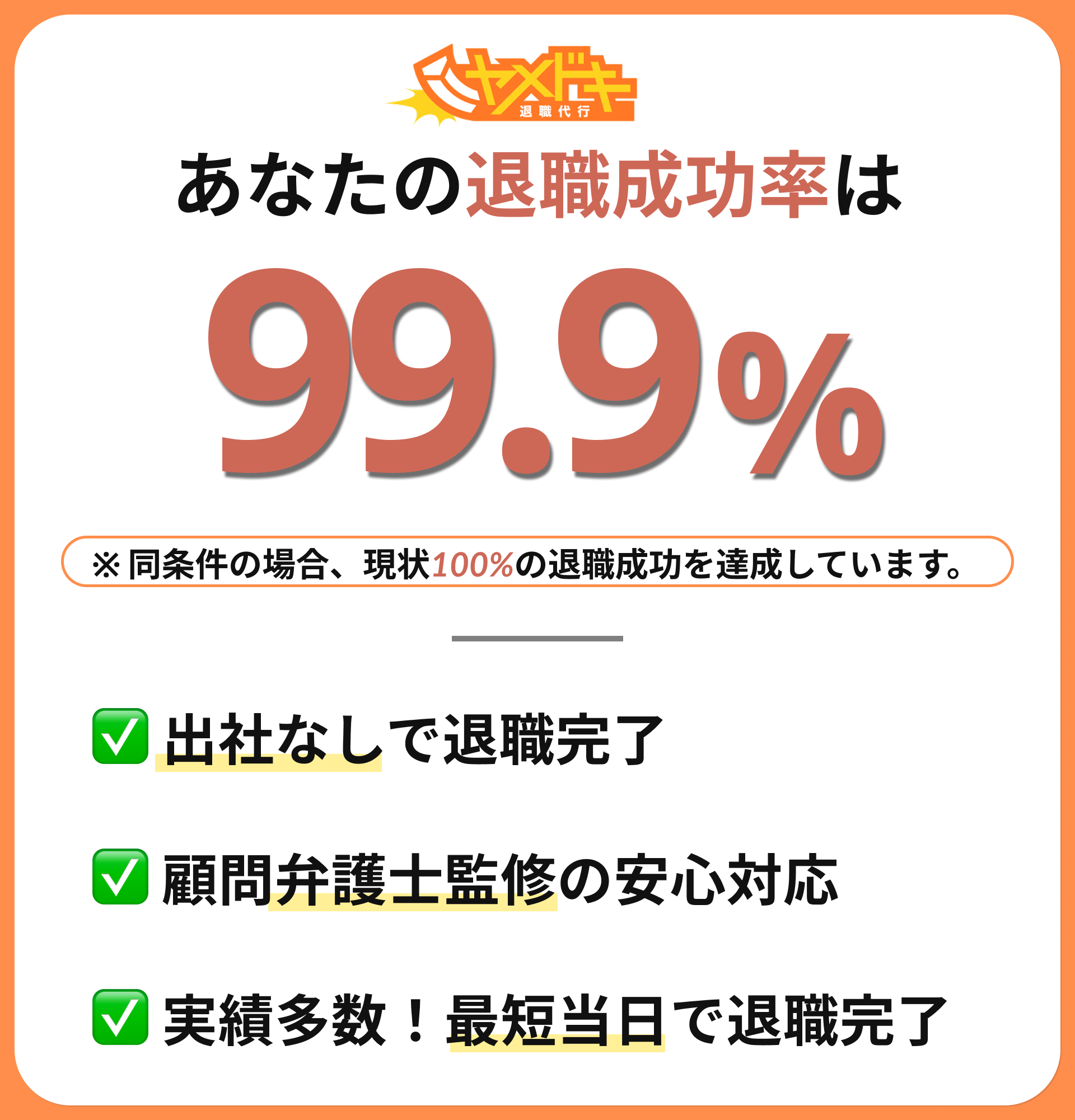

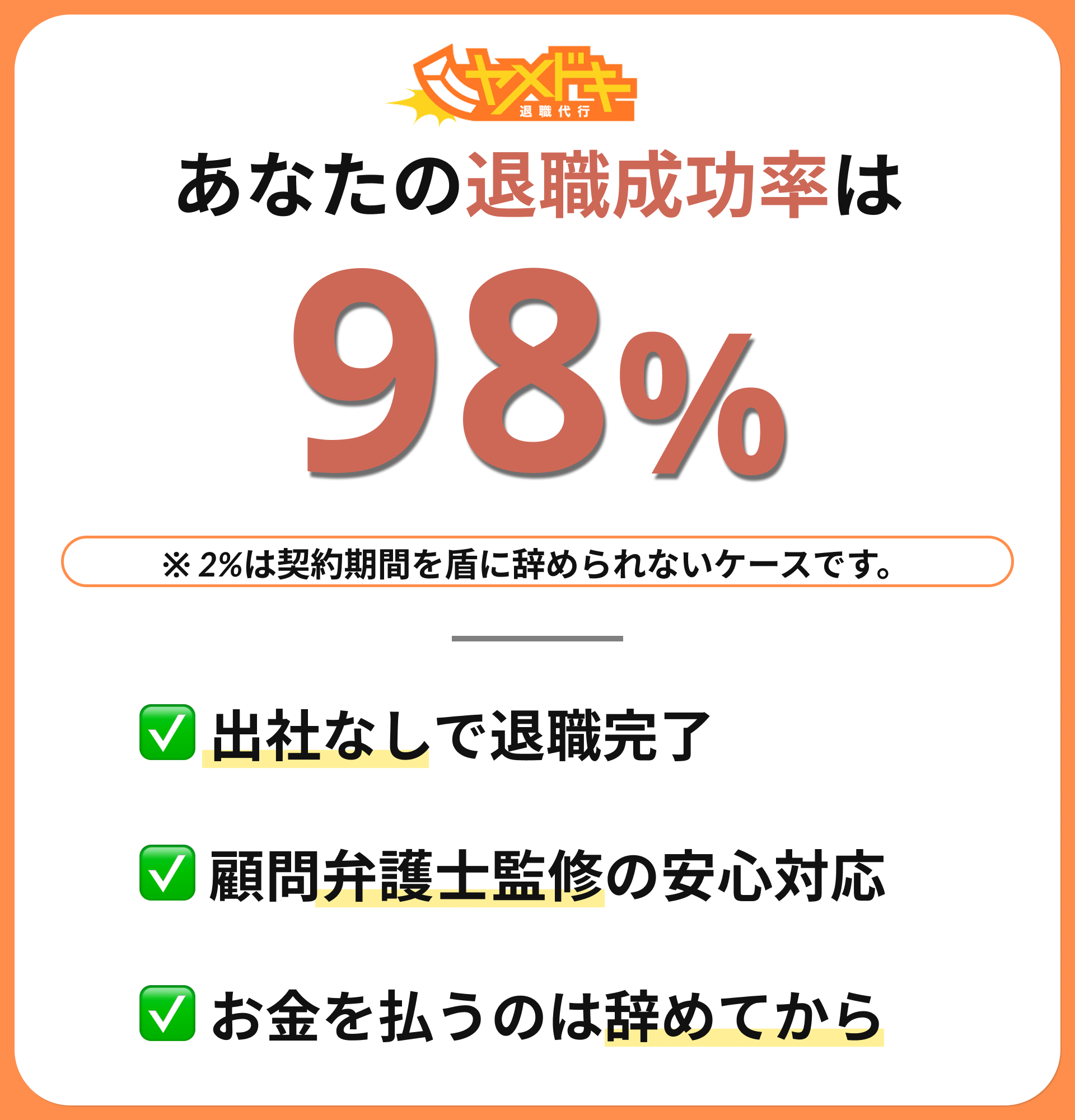

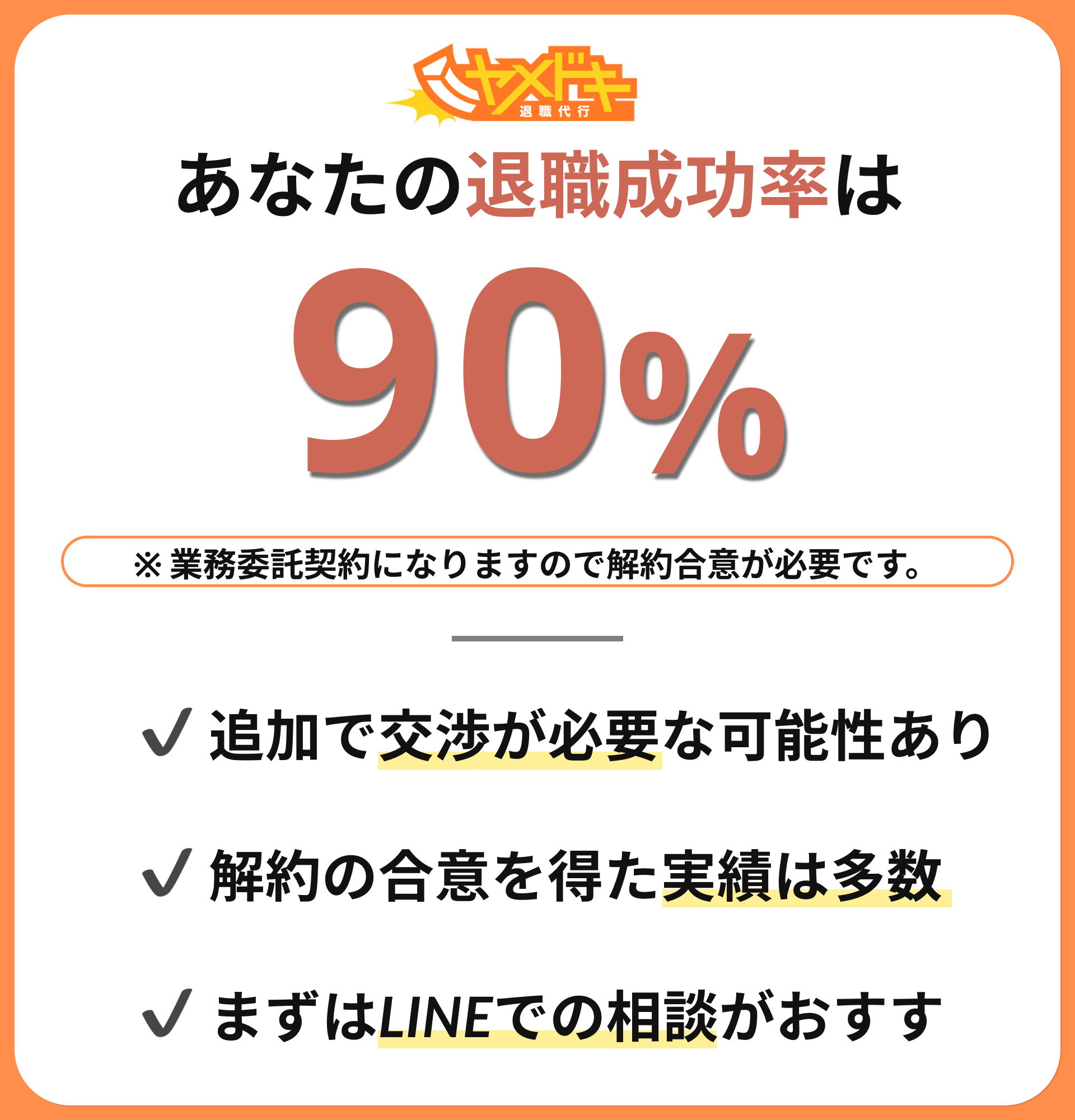

「聞いたことはあるけど本当に辞められるの?」「どこまでやってくれるの?」とまだまだサービスを詳しく知らない人も少なくないでしょう。

ここでは、退職代行のメリットや活用方法について詳しく解説していきます。

退職代行サービスとは、退職の申し出から退職に関する手続きを代行してくれるサービスです。

退職者は直接会社とやり取りをすることなく、退職が可能な点が魅力です。

具体的な内容には、退職意思の伝達、会社との連絡窓口の代行、退職書類の発行依頼、退職日程の調整などが含まれます。これにより、退職時の精神的負担やトラブルを軽減できます。

退職代行を利用するメリットは、上司や会社との面倒なやり取りを避けられる点や、迅速に退職手続きが進む点です。また、職場環境が悪化して退職が難しい場合でも、ストレスなく退職することができます。

料金帯は一般的に2万〜4万円が相場で、万が一に備えて労働組合や弁護士と提携している代行業者を選択することをおすすめします。

【退職代行のメリット】

【サービス利用の流れ】

スムーズな退職を実現するためには、適切な方法を選ぶことが大切です。

自分で直接会社に退職の意思を伝える場合は、事前に退職理由や引き継ぎ計画を整理し、上司との面談に臨むことが重要です。

また、退職までの流れや起こりうるトラブルを想定し、事前に準備を行うことで円満な退職が望めるでしょう。

一方で、交渉が苦手な方や精神的負担を避けたい方には退職代行という選択もひとつです。退職代行を利用すれば、直接のやりとりを避け、スムーズに退職手続きを進められます。

さらに、トラブル回避のサポートや退職後のサポートもしてもらえる点が大きなメリットです。

状況に応じた最適な方法を選び、前向きに次のステップを目指しましょう。