まずは退職できるかチェック!!

「会社を辞めたいのに言い出せない」「上司に退職を告げる勇気が出ない」――そんな悩みを抱える人は少なくありません。

実際、近年は退職代行サービスの利用が急増しており、年間で数万人が活用しているとも推計されています。

費用はおおむね2~5万円前後と決して安価ではありませんが、精神的なストレスや上司との衝突によるリスクを避けられる点を考えれば、費用対効果は十分に高い選択肢です。

一方で、非弁行為にあたる違法業者も存在するため、見極めを誤るとトラブルにつながる危険も。

この記事では、安全で信頼できる退職代行サービスを選ぶためのポイントを、データや事例を交えてわかりやすく解説していきます。

退職代行サービスとは、第三者があなたの代わりに会社へ退職の意思を伝え、必要なやり取りを行う仕組みです。

直接上司に言い出しにくい場合でも、サービスを通じて円滑に退職を進められる点が特徴です。

近年は働き方改革や人手不足による労働環境の悪化を背景に利用者が増加しており、アンケート調査では8割以上の利用者が「満足」と回答しています。

今後はさらに普及が進むと予想されており、ここで解説する「仕組み」「メリット・デメリット」「法的な安全性」を理解することが、安心して活用する第一歩となります。

退職代行サービスは、利用者が直接会社に退職を伝える代わりに、専門の担当者が代理人として手続きを進めてくれる仕組みです。

一般的な流れは、まずサービスへ申し込みを行い、電話やチャットで状況や希望条件(退職日や有給消化など)のヒアリングを受けます。

その後、代行業者が利用者に代わって会社へ退職の意思を正式に連絡し、最終的に退職完了までのやり取りをすべて担います。

通常の退職では本人が上司と面談し説明する必要がありますが、代行を利用すれば直接対面や連絡をせずに済む点が大きな違いです。

例えば「月曜に申し込み、翌日には会社に連絡が入る」というスピード感も特徴です。

上司からの引き止めや精神的な負担を避けられるため、特に人間関係に悩む人にとって有効な選択肢といえます。

通常の退職理由や状況であれば、弁護士に依頼しなくても一般企業運営の退職代行サービスで十分対応可能です。

退職代行サービスには、多くのエンジニアにとって有用な側面がありますが、同時に注意すべき点も存在します。

ここではメリット・デメリットを整理し、判断材料にできるように具体的に紹介します。

メリット

デメリット

利用するかどうかは「今の職場環境が心身にどれだけ影響を与えているか」「円満退職がどの程度必要か」といった自分の状況と照らし合わせることが重要です。

例えば、精神的に追い詰められている場合にはメリットが大きく、逆に時間的余裕があり円満退職を重視したい場合にはデメリットを強く意識する必要があります。

退職代行サービスの利用は「違法ではないか」と不安に思う方も多いですが、結論から言えば安心して利用できます。

労働基準法では労働者に「退職の自由」が認められており、誰もそれを妨げることはできません。

退職の意思を自分の代わりに伝えること自体は、法的に何ら問題のない行為です。

運営主体によって法的な位置づけは異なります。

弁護士が運営する場合は、会社との交渉や損害賠償請求への対応まで可能です。

労働組合が運営する場合は、団体交渉権を活かして残業代請求や有給取得などの要求を行えます。

一方、一般企業が運営する退職代行は交渉権を持ちませんが、退職の意思伝達だけなら十分に可能であり、法的にも問題ありません。

実際、多くの成功事例が積み重ねられています。

ただし、安全に利用するには注意も必要です。

違法な交渉を行う業者を避けるため、運営元や実績を確認し、信頼できるサービスを選ぶことが大切です。

こうしたポイントを押さえれば、安心して退職代行を活用できます。

退職代行サービスは数多く存在しますが、「どれを選べば安心して辞められるのか」と悩む方は少なくありません。

適切に選ばなければ、思わぬトラブルや後悔につながる可能性もあります。

そこでこのセクションでは、失敗を避けるために押さえておきたい5つの重要ポイントを紹介します。

この5つのポイントは客観的かつ実用的な判断基準であり、皆さん自身が比較・検討する際の指針になるはずです。

次の項目では、それぞれのポイントを具体的に解説していきます。

特に、バランスの取れた一般的な退職代行は、多くの方にとって安心できる選択肢となるでしょう。

退職代行サービスは大きく「弁護士」「労働組合」「一般企業」が運営主体となっています。それぞれの特徴を理解することで、自分に最適な選択が可能になります。

| 運営主体 | 特徴 | メリット | デメリット |

| 弁護士 | 法的資格を持ち、損害賠償や訴訟リスクまで対応可能 | 法的トラブルにも対応できる安心感 | 料金が高額で、通常の退職にはオーバースペックになりやすい |

| 労働組合 | 団体交渉権を持ち、会社と交渉できる | 法的に認められた交渉力で安心、信頼性が高い | 弁護士よりは安いが、一般企業よりは高め |

| 一般企業 | 民間会社が運営、退職連絡のみ対応 | 料金が安く、スピーディーでコスパ抜群 | 法的トラブルや交渉には対応できない |

多くの人にとっては、法的トラブルを抱えていない限り「一般企業」の退職代行で十分です。

料金・スピード・実用性のバランスが良いため、まずはここから検討するのが現実的な選択肢となるでしょう。

退職代行サービスを選ぶ際に、もっとも注意すべきなのが「料金体系」と「追加費用の有無」です。

基本料金だけを見て決めてしまうと、実際に依頼した後に思わぬ請求が発生するケースもあります。

必ず総額を把握し、追加料金の条件を事前に確認しましょう。

一般的な料金体系には、以下の3つがあります。

また、追加費用が発生しやすいケースとして、以下などの例があげられます

見積もりを取る際は、以下を必ず確認しましょう。

料金の透明性が高いサービスは、公式サイトに詳細な料金表を掲載しており、追加費用の有無も明記されています。

こうした業者は信頼性が高く、後々のトラブルを避けやすい点で優れています。

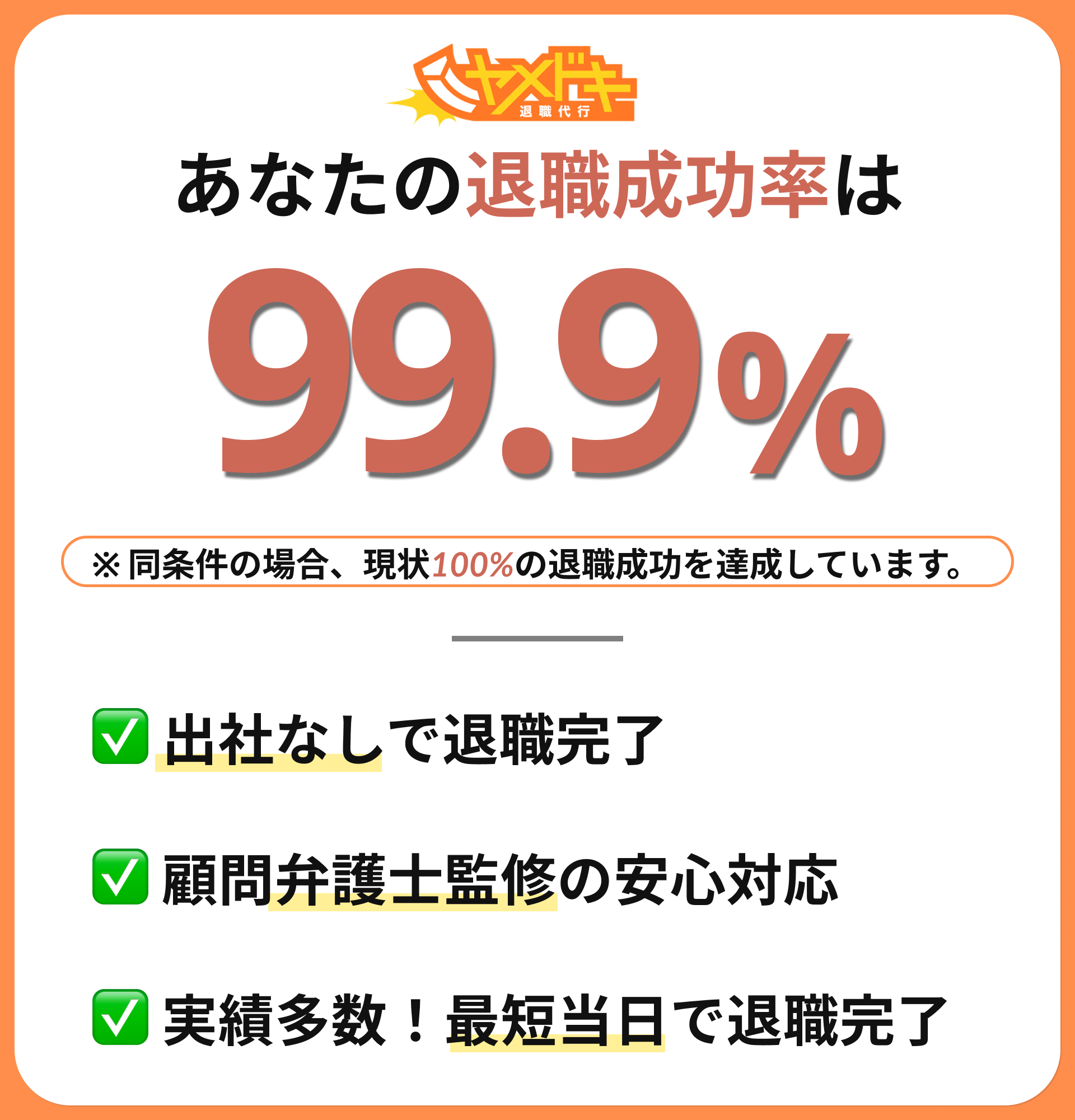

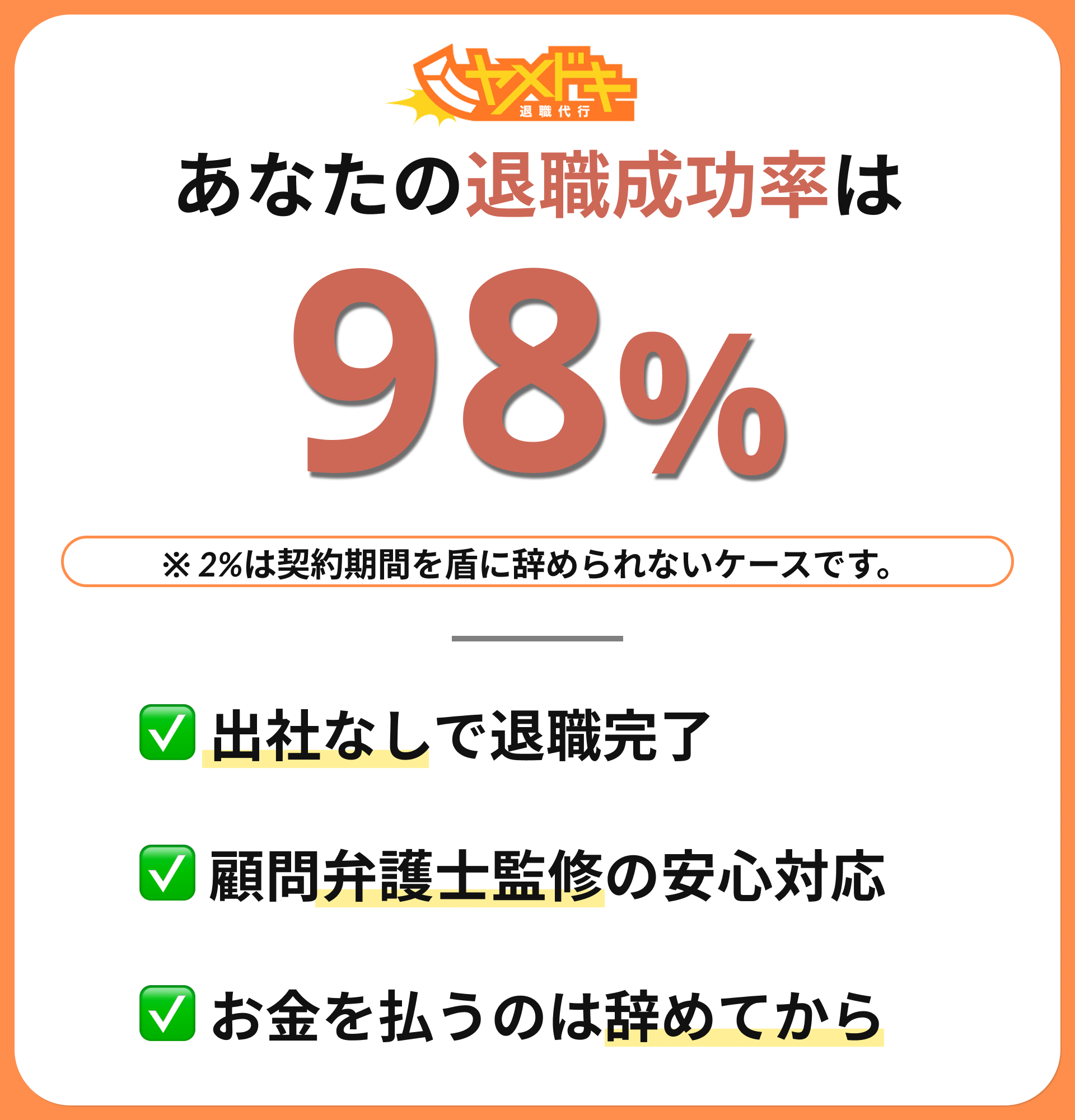

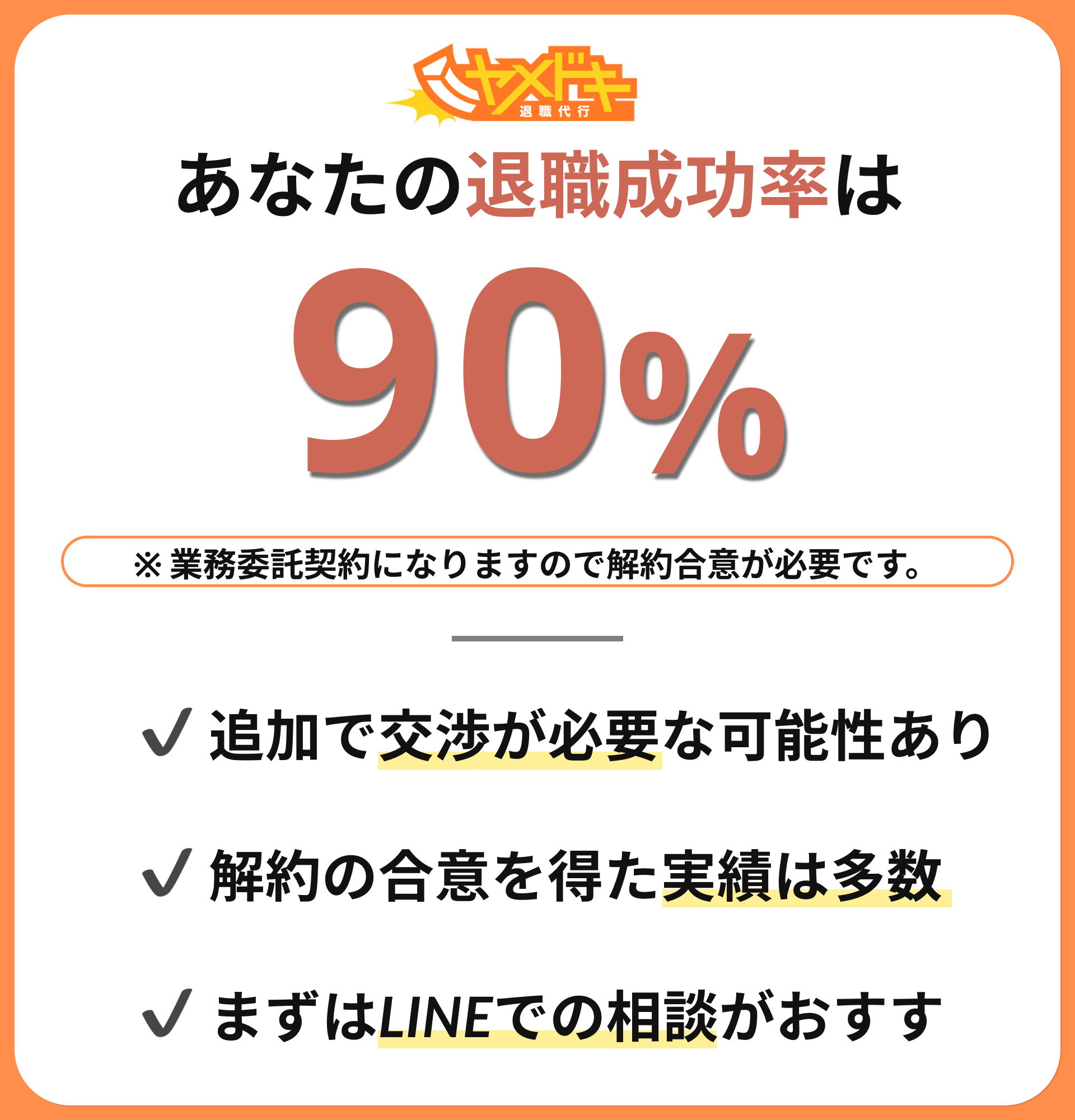

退職代行サービスを選ぶ際には、「実績」を数値だけでなく質的な側面から確認することが大切です。

単に「累計○○件」といった件数を示すだけでは、どのようなケースに対応してきたのかが分かりません。

運営年数や取扱件数に加え、成功事例の具体性や対応した業界の幅もチェックすると信頼度をより正確に判断できます。

また、「成功率100%」を強調するサービスには注意が必要です。

人事上の複雑なケースや特殊な就業形態では必ずしもスムーズに退職できるとは限らないため、過度に高い数字は宣伝上の誇張の可能性があります。

実績がどのように公開されているか、その透明性や詳細さも重要な判断基準です。

さらに、公式サイトの数値と実際の口コミ・評判の整合性を確認すると安心です。

一般的な退職代行でも十分な件数と実績を積み重ねている場合が多いため、派手な数字よりも着実な経験を評価することが、信頼できるサービス選びにつながります。

退職代行サービスを選ぶうえで重要なのが、サポート体制と対応時間です。

特に「退職したい」という気持ちは、精神的に追い込まれたときに突然訪れることが多いため、24時間365日対応可能かどうかは大きな判断基準になります。

深夜や休日でも迅速に相談できる体制があることで、不安を抱えたまま時間を過ごさずに済み、安心して行動に移せます。

また、サポートは単に退職の意思を伝えるだけでは終わりません。

相談受付 → 会社への連絡 → 退職日の調整 → 書類送付のフォロー → アフターサポートといった各段階で支援があるかを確認することが大切です。

なかには転職サポートや労働トラブルへの相談窓口を設けているサービスもあり、次のキャリアを前向きに進める後押しとなります。

さらに、担当者の専門性や経験値も見逃せないポイントです。

労働法に精通しているか、同様のケースに多数対応した実績があるかをチェックすると安心です。

特に緊急時には、想定外の会社側の反応に迅速かつ柔軟に対応できるかどうかが成功を左右します。

総じて、対応時間の広さと手厚いサポート体制、担当者の専門性が揃っているサービスこそ、安心して任せられる退職代行といえるでしょう。

退職代行サービスを選ぶ際に、多くの人が参考にするのが「口コミ・評判」です。

しかし、口コミは便利な情報源である一方で、必ずしもすべてが正確とは限りません。

まず注意したいのは、口コミサイトや比較サイトの運営元による偏りです。

特定のサービスを推したいがために、評価が不自然に高くなっている場合もあるため、鵜呑みにせず慎重に読み解くことが大切です。

口コミを見る際は「良い評価」と「悪い評価」の両方に目を通しましょう。

良い口コミばかり掲載されている場合は、ステマや作られた投稿の可能性も否定できません。

逆に、悪い口コミでも「返信が遅かった」など具体的な体験談が書かれていれば、利用イメージをつかむ参考になります。

体験談の具体性があるかどうかは、口コミの信頼度を判断するポイントのひとつです。

さらに、情報源は1つに絞らず、SNS、掲示板、実際に利用した人のブログなど、複数の媒体から総合的に判断することが理想です。

実際には退職代行サービスの利用者満足度は比較的高く、「スムーズに辞められた」「精神的な負担が減った」といった声も多く寄せられています。

口コミを上手に読み解くことで、安心して依頼できるサービスを見つけやすくなるでしょう。

2025年現在、退職代行サービスは料金改定やサポート体制の強化など、最新の動きが相次いでいます。

ここでは「運営主体(弁護士・労働組合・一般企業)」という切り口で分類し、それぞれの特徴を公平に評価しました。

法的交渉が可能な弁護士型、団体交渉に強い労働組合型、コストパフォーマンスに優れた一般企業型と、強みは異なります。

皆さんの立場や状況に応じて最適なサービスが見つかるよう、選定基準を明確にしながら比較しました。

特に費用面では、一般企業運営がバランスの取れた選択肢といえるでしょう。

弁護士が運営する退職代行は、法的トラブルや未払い残業代請求などを同時に進められる点が最大の強みです。

実際に「会社からの損害賠償請求に対応できた」「過去の未払い賃金を取り戻せた」といった実績もあります。

ただし料金は高額で、一般的な円満退職にはやや過剰スペックとなるケースが多い点には注意が必要です。

ここでは代表的な3つの弁護士事務所を紹介します。

総じて、弁護士運営の退職代行は「訴訟や賠償請求のリスクがある人」や「未払い賃金を回収したい人」に最適です。

しかし、ほとんどの利用者にとっては高額すぎるため、通常の退職なら労働組合や一般企業が運営する代行で十分といえるでしょう。3-2. 労働組合運営の退職代行サービス4選

労働組合が運営する退職代行の最大の特徴は「団体交渉権」を持っていることです。

これは会社側と正式に交渉できる法的権利であり、未払い賃金やハラスメント問題に関するやり取りでも力を発揮します。

ただし、実際には団体交渉が行われるケースは少なく、ほとんどの退職はスムーズに完了するため、この強みが活かされる場面は限られています。

一方で料金は2〜3万円台が中心で、一般企業運営の代行と比べるとやや高めです。

そのため、コストパフォーマンスという点では不利であり、初めて利用する人には割高に感じられる可能性があります。

以下に代表的な4つの労働組合運営サービスを紹介します。

総じて、労働組合運営は「交渉リスクを少しでも減らしたい人」に向いています。

しかし、料金面では一般企業運営より不利であり、ほとんどの利用者にとってはオーバースペック気味。

コスト重視で選ぶなら、一般企業運営のほうが適しているといえるでしょう。

一般企業が運営する退職代行は、料金の安さ・対応の迅速さ・サービスの多様さが大きな魅力です。

法的交渉権は持たないため制限はありますが、実際の退職の大半は会社への意思伝達だけで完了するため、十分に機能します。

加えて、利用実績が豊富で安全性も確立されており、多くの人に最も適した選択肢といえるでしょう。

料金:22,000円(税込)、アルバイト 12,000円(税込)

総じて、一般企業運営の退職代行は「コストパフォーマンス」と「実用性」の両面で優れ、最も多くの人におすすめできる選択肢です。

制限はあるものの、通常の退職ならリスクはほとんどなく、スピーディかつ低コストで新しい一歩を踏み出せるでしょう。

退職代行サービスを選ぶ際、多くの人が最初に気になるのは料金です。

一般的な相場は2~5万円程度ですが、高ければ必ずしも安心できるわけではありません。

大切なのは「費用対効果」であり、料金だけでなく、サポート体制や対応スピードも含めて判断することが重要です。

弁護士法人や労働組合が運営する場合はやや高額になりますが、交渉力や法的安心感が強みです。

一方、コストを抑えつつ迅速に対応してくれる一般企業運営のサービスは、費用を重視する人に最適な選択肢といえるでしょう。

ここでは退職代行サービスの料金相場から、追加料金の有無、コストパフォーマンスの高いサービスの選び方まで詳しく解説します。

退職代行サービスは運営主体によって料金に大きな差があります。

以下の表は2025年最新の相場感を整理したものです。

| 運営主体 | 相場料金 | 特徴 |

| 弁護士事務所 | 5〜10万円 | 法的交渉が可能。ただし多くのケースでは不要で、費用が高額になりがち。 |

| 労働組合 | 2〜5万円 | 労働組合法を根拠に会社と交渉可能だが、料金はやや高めでコスパは低い。 |

| 一般企業 | 1〜3万円 | 連絡代行に特化し、スピードと料金の安さで最も利用しやすい。 |

料金差の理由は「対応範囲の違い」にあります。

弁護士は法的トラブルへの備えを強みにしていますが、実際に裁判や複雑な交渉が必要なケースはまれです。

そのため、ほとんどの利用者にとっては高額すぎる傾向があります。

労働組合は交渉力はあるものの、費用対効果では一般企業に劣ります。

一方、一般企業運営の退職代行は1〜3万円と最安値帯に位置し、必要十分なサポートを受けられるため「実用性」と「コスパ」のバランスに優れています。

2025年の最新動向としても、費用の安さと対応スピードを評価して一般企業運営の人気がさらに高まっています。

料金面で無理なく利用したい人にとって、最も合理的な選択肢といえるでしょう。

退職代行サービスの多くは「基本料金」で依頼可能ですが、実際には別途料金が発生するケースがあります。

たとえば有給休暇の消化交渉、退職金の交渉、離職票や源泉徴収票などの書類郵送代行、さらには深夜・早朝の即時対応などは追加費用が請求されやすい項目です。

こうしたトラブルを避けるには、契約前に「基本料金に含まれるサービス範囲」を必ず確認することが重要です。

チェックすべき項目としては以下が挙げられます。

追加料金の有無は公式サイトや契約書に明示されていることが多いため、不明点は必ず事前に問い合わせましょう。

料金体系が不透明なサービスはトラブルの原因になりやすいため、避けるのが無難です。

特に一般企業運営の退職代行は、基本料金に含まれる範囲がシンプルで分かりやすく、総額を予測しやすいのが特徴です。

退職代行を利用する際は、費用をできるだけ抑えつつも安心して任せられるサービスを選ぶことが大切です。

ここでは無駄な出費を避けるための3つのポイントを紹介します。

ポイント1:複数社の見積もり比較

料金やサービス範囲は会社ごとに異なるため、必ず複数社を比較しましょう。相場より極端に安い場合は追加料金のリスクもあるため要注意です。

ポイント2:キャンペーンや割引制度の活用

季節限定キャンペーンや学割、リピーター割引などを設けている企業もあります。タイミングを見て利用すれば、同じ内容でも数千円単位で費用を抑えられます。

ポイント3:必要最低限のサービスを見極める

有給消化交渉や書類郵送など、すべてのオプションが必要とは限りません。自身の状況に合ったサービスだけを選ぶことで、無駄な費用を回避できます。

退職は一時的な支出ですが、長期的には生活再建や転職活動のための資金も必要です。

過剰なサービスに費用をかけるより、コストと実用性のバランスが取れた選択が重要です。

特に一般企業運営の代行は1〜3万円程度で必要十分なサポートが受けられるため、最も費用対効果に優れた選択肢といえるでしょう。

退職代行の利用は初めての人でも安心できるよう、一般的に「申し込み → ヒアリング → 代行実施 → 退職完了」というシンプルな流れで進みます。

申し込みは数分、ヒアリングは30分程度で完了し、その後は代行業者が会社へ連絡して退職手続きを代わりに進めます。

スムーズに進めるためには、事前に雇用契約書や保険証の有無、会社からの貸与物リストを整理しておくことが大切です。

特に一般企業運営の退職代行は、低価格でありながら対応が迅速でシンプルなため、初めてでも安心して任せられるのが大きな強みです。

退職代行サービスの基本的な流れは、次の通りです。

① 申し込み(即日)

専用フォームや電話で申し込みを行い、申込自体は即日完了します。

利用者は氏名や勤務先情報を伝え、業者は内容を確認し受任準備を進めます。

② ヒアリング(1〜2時間)

退職理由や希望条件を丁寧に聞き取り、利用者は退職希望日や有給消化の希望を具体的に伝えます。業者は会社への伝え方や交渉方針を決定します。

③ 会社への連絡(1〜2日)

代行業者が会社へ退職の意思を通知し、必要な交渉を行います。

会社から確認や引き止めの要請がある場合もありますが、業者が窓口となり「面談には応じない」など利用者を守る対応をします。

④ 退職完了(1〜2週間)

利用者は退職届や貸与品を郵送し、会社が手続きを完了します。

離職票の受領や最終給与の入金確認が揃った時点で退職成立と判断できます。

なお、一般企業が運営する退職代行は事務処理が整っており、弁護士型に比べスピーディーで費用も抑えやすいのが特徴です。

各段階で役割を明確に理解することで、安心して退職を進められます。

退職代行をスムーズに進めるためには、必要な書類や情報をあらかじめ整理しておくことが重要です。以下のカテゴリごとに準備内容を確認しましょう。

①個人情報(必須)

氏名・住所・連絡先・社員番号など。本人確認書類(運転免許証や保険証)のコピーも求められる場合があります。これらは必ず準備しましょう。

②会社情報(必須)

勤務先の正式名称・所在地・代表電話番号・所属部署・上司名など。

会社連絡に必要なため欠かせません。

③労働条件(必須〜重要)

雇用契約書、給与明細、就業規則など。未払い残業代や有給休暇消化の交渉に役立つため、可能な限り集めておきましょう。

もし紛失していても、代行業者が会社に確認を依頼できるので大きな問題にはなりません。

④退職理由・希望条件(必須)

退職希望日、有給消化の有無、会社への連絡方法(電話・書面)などを整理して伝えます。

⑤補足資料(オプション)

残業記録やパワハラに関するメールなど、トラブル対応が必要な場合は用意すると有利です。

準備の際は、コピーを保管し原本は紛失しないよう注意しましょう。

個人情報は業者が厳重に管理し、外部に漏れることはありません。安心して提出できます。

なお、一般企業運営の退職代行は必要書類が少なくシンプルなため、最低限の情報だけでスムーズに手続きが進むのもメリットです。

退職代行サービスを利用する際、会社との連絡をどの時点で断つかは最も重要なポイントの一つです。

基本的には、代行業者が会社へ初回連絡を入れた時点で、以降のやり取りはすべて業者に一任するのが望ましいとされています。

理由は明確で、会社からの引き止めや強い説得に応じてしまうと、退職の意思が揺らいだり、精神的な負担が再び大きくなるリスクがあるためです。

万が一、業者の連絡後に会社から直接電話やメールが届いた場合は、「すべて退職代行に任せているので、そちらにご連絡ください」と伝えて対応を切ることが大切です。

誤って詳細を話してしまうと、条件交渉が複雑化したり、トラブルが長引く可能性があります。

また、同僚や家族を経由して連絡が来るケースもあります。

特に「会社が困っている」「一度だけ話してほしい」といったお願いは心理的に負担となりますが、一貫して直接対応は避けることが重要です。

家族や同僚にも「すべて代行業者が対応している」と事前に伝えておくと安心です。

精神的負担を減らすためには、スマートフォンの着信制限やメールの自動返信を設定する方法も有効です。

一般企業運営の退職代行でも、こうした連絡遮断のサポートや会社への窓口一本化を適切に行えるので、安心して任せることができます。

退職代行は便利ですが、少数ながらトラブルが発生することがあります。

例として「会社が退職を受け入れない」「有給休暇の取得を拒まれる」「悪質業者による不十分な対応」などです。

しかし、事前にこうしたリスクを知ることで回避可能です。

実際に「有給が消化できなかったが、弁護士監修の代行に切り替えて解決できた」という事例もあります。

予防策としては、公式サイトや口コミで信頼性を確認し、弁護士監修や実績のある業者を選ぶことが有効です。

一般企業運営のサービスでもトラブルは稀で、万一発生しても適切に対応してくれるため、必要以上に不安になる必要はありません。

退職代行を利用した際、「会社に退職を拒否されたらどうしよう」と不安に感じる方もいます。

しかし、会社が退職を拒否することは法的にできません。

民法第627条により、労働者は2週間前に退職の意思を伝えれば、一方的に退職することが可能です。

実際には、「人手不足」「引き継ぎが終わっていない」「あなたが必要」といった理由で引き止められるケースがありますが、これらはすべて法的には無効な主張です。

たとえ重要なポジションであっても、退職の自由が制限されることはありません。

退職代行サービスは、こうした会社の対応に慣れており、利用者に代わって退職の意思を明確に伝えます。

もし会社が退職を拒否した場合でも、退職代行業者が法律に基づいて強力に対応し、最終的には退職手続きを進めます。

利用者がすべきことは、退職代行に依頼した後は一切の対応を業者に任せることです。

会社からの「辞めないでほしい」という連絡があっても、直接返信や交渉を行う必要はありません。

万が一、会社から拒否されると感じても、焦る必要はありません。

退職代行業者が全ての手続きを進め、最終的に退職を成立させるため、利用者自身が積極的に対応する必要は一切ありません。

退職代行業者に連絡を任せることで、心身の負担を減らし、スムーズに退職が完了します。

一般企業運営でも、退職代行業者が適切に対応すれば、スムーズに退職できますので、安心して業者に任せることが大切です。

退職時によくあるトラブルの一つが、有給休暇の消化や退職金の支払いに関するものです。

しかし、有給の取得も退職金の受け取りも、いずれも労働者に認められた正当な権利です。

有給休暇は労働基準法により取得が保障されており、退職前に希望すれば、会社は原則としてこれを拒否できません。

また、退職金は就業規則や労働契約に基づいて支払われるべきものです。

それでも一部の企業では、「人手が足りない」「引き継ぎが終わっていない」「退職金は自己都合だから支払えない」などといった理由で拒否するケースがあります。

これらは法的に不当な対応であり、労働者が泣き寝入りする必要はありません。

退職代行サービスの中には、労働組合や弁護士が運営するものもあり、こうした金銭面の交渉にも対応可能です。

一般企業が運営する退職代行でも有給申請の代行などは行えますが、退職金や未払い賃金の請求交渉には、法的交渉権を持つ運営主体の方が適しています。

とはいえ、現実的には大きな差が出るケースは少なく、どの業者でも適切な対応が期待できます。

万が一、交渉が決裂した場合には、労働基準監督署への申告や、労働審判・裁判による法的手段も選択肢になります。

退職前には、就業規則を確認して有給の残日数や退職金の支給条件を把握し、確実に権利を行使しましょう。

多くの一般企業運営の退職代行では、こうした基本的な権利はしっかりと守られているため、過度に不安になる必要はありません。

退職代行サービスを利用する際、悪質な業者を避けることが重要です。

悪質なサービスは、安易に利用者を引き寄せるために、以下の特徴を持っています。

まず、格安料金を掲げている業者は要注意です。

異常に安い料金設定は、サービスの質が低かったり、後から追加料金を請求されることが多いです。

次に、実績が不明な業者や、連絡不備が頻繁に発生する業者も信頼できません。

退職代行は迅速な対応が求められるため、連絡が遅れること自体が問題です。

さらに、依頼後に追加料金を請求された場合は、悪質な業者の典型的な手口です。

例えば、ある利用者は格安料金の退職代行サービスを利用したものの、退職手続きが滞り、追加料金を請求された上に、最終的には退職が成立せず、困惑したという事例があります。

このようなトラブルに巻き込まれると、精神的な負担が大きくなり、結果的に時間とお金を無駄にしてしまいます。

信頼できるサービスとの違いは、透明な料金体系や実績のある運営主体です。

特に、弁護士や労働組合が関与している退職代行業者は、法的なバックアップがあるため安心です。

契約前には、業者の運営会社や担当者の情報、料金プラン、過去の実績を確認することが重要です。

万が一、悪質な業者に遭遇した場合は、消費者センターや労働基準監督署に相談することができます。

さらに、法的に問題がある場合は、弁護士に相談することも一つの手です。

信頼できる退職代行サービスを見分けるためには、運営会社の信頼性や、口コミなどで実績がしっかりと評価されている業者を選ぶことが大切です。

退職代行サービスは非常に便利な手段ですが、すべての人にとっての万能な解決策ではありません。

上司に直接言いづらい、精神的に限界を感じている、過去に引き止められた経験がある――そうした人には大きな助けとなります。

一方で、職場と円満に話し合える状況であれば、自分で手続きした方がスムーズな場合もあります。

重要なのは、自分の状況や心身の状態を冷静に見極めること。

判断に迷ったら、信頼できる退職代行業者に事前相談するのも有効です。

最終的な選択は、あなた自身が納得して行うことが何より大切です。

多くのケースでは、一般企業運営のサービスで十分な対応が可能ですので、まずは情報収集から始めてみましょう。

退職代行サービスは、特に以下のような状況にある人々にとって非常に有効な手段です。

まず、パワハラやセクハラを受けている場合、精神的に追い詰められ、直接的な退職意思表示が難しいことがあります。

こうした環境下では、自分一人で対処するのが困難であり、退職代行サービスが代わりに会社と交渉することで、被害者が心身の負担を軽減し、退職をスムーズに進めることが可能です。

次に、うつ病などの精神的な問題を抱えている人。

精神的な健康が優先されるべき状況では、退職手続き自体が非常にストレスとなり、仕事を続けることが物理的にも心理的にも不可能な場合があります。

こうした場合、退職代行サービスが提供する法的なサポートを利用することで、無理なく退職を進めることができます。

また、ブラック企業に勤務している場合、違法な労働環境や過酷な労働条件が続き、退職手続きを自分で行うことが難しいことがよくあります。

過剰な労働時間や不当な待遇に苦しんでいる場合、退職代行業者が労働基準法を根拠に、会社との交渉を進めてくれるため、労働者としての権利を守りつつ退職が可能です。

こうした状況では、自分では対処が難しいことが多く、早めに退職代行サービスを利用することが推奨されます。

特に精神的に追い詰められている場合、後回しにすることで状況が悪化する可能性があるため、早期の利用が最適です。

最後に、多くのケースでは一般企業運営の退職代行サービスで十分対応できることが多いです。

弁護士や労働組合が関与する退職代行業者も有益ですが、一般企業でも専門的なサポートを提供しているため、過度に心配する必要はありません。

退職手続きを自分で進めることが適しているケースも多くあります。

まず、職場の人間関係が良好で、円満に退職できる場合です。

このような環境であれば、上司や同僚と直接コミュニケーションを取りながら、スムーズに退職の意思を伝え、引き継ぎも丁寧に行うことができます。

また、転職先が既に決まっている場合も、自分で手続きを進めるメリットがあります。

計画的に引き継ぎを進め、次の職場に支障をきたさないよう準備ができるため、無駄なトラブルを避けられます。

費用面を考えると、退職代行サービスはどうしてもコストがかかるため、なるべく費用を抑えたい場合は自分での手続きが経済的です。

特に、費用が気になる人には、比較的安価な一般企業運営の退職代行も選択肢として紹介できます。

さらに、自分で会社と交渉したい場合も、直接のやり取りを通じて納得のいく条件を引き出せる可能性があるため有効です。

自己退職は、双方の信頼関係を保ちながら、円満に退職できるメリットがあります。

退職について判断に迷った場合は、まず無料相談窓口の活用が有効です。

労働基準監督署は労働環境や法律面の問題を相談でき、無料で専門的なアドバイスを受けられます。

また、弁護士の無料相談では、法的な観点から退職に関する疑問やトラブルの対処法を詳しく聞くことが可能です。

さらに、多くの退職代行サービスも無料相談を実施しており、実際のサービス内容や費用、進め方について気軽に質問できます。

相談の際には、「自分の退職理由で代行は可能か?」「費用はどのくらいかかるか?」「引き継ぎや有給消化のサポートはあるか?」といった具体的な質問を用意しておくと良いでしょう。

第三者の客観的な意見は、感情的になりやすい退職問題で冷静な判断を下す助けになります。

相談後は、「費用対効果」「自分の精神状態」「会社の対応状況」を基準に判断すると分かりやすいです。

例えば、法律的な問題が複雑な場合は弁護士への依頼が適切ですが、通常の円満退職やトラブル回避なら一般企業運営の退職代行サービスで十分対応可能です。

こうした相談先をうまく活用し、最適な選択を行いましょう。

退職代行サービスについてよく寄せられる質問を厳選し、わかりやすく解説します。

まず、「即日退職は本当に可能?」という疑問ですが、法律上、退職の意思表示はいつでも可能であり、即日退職もケースによっては実現します。

ただし、会社との合意や引き継ぎ状況によりタイミングは異なります。

多くの一般企業運営のサービスは、法的根拠に基づき迅速な対応を心がけています。

次に、「会社から連絡が来ることはある?」ですが、退職代行を利用しても、会社が連絡を取ってくることはあります。

ただし、サービス業者が間に入るため、直接のやり取りは避けられ、ストレス軽減に役立ちます。

最後に、「転職活動への影響は?」ですが、退職代行を使ったこと自体が転職に不利になる法的根拠はありません。

むしろ円満退職が難しい場合の合理的な手段として認識されつつあり、一般企業運営のサービスでも十分にサポート可能です。

これらの情報を踏まえ、安心して最適な判断をしてください。

退職代行を利用することで、即日退職は法的に可能です。

労働基準法では、労働者は辞めたい旨を伝えた時点で退職が成立すると定められており、会社がそれを拒否することはできません。

具体的には、退職の意思表示を行い、労働契約を解除することは即座に有効とされています。

さらに、有給消化との組み合わせによって、実質的に即日退職を実現できる場合もあります。

例えば、残っている有給を消化する形で最終出勤日を迎えることができれば、その日は退職日として認められます。

これにより、退職代行を利用し、迅速に退職することが可能となります。

ただし、会社の就業規則や契約内容により、即日退職が難しいケースもあります。

特に、業務引き継ぎや人手不足の状況などで会社側から調整が求められる場合があるため、円満退職を目指すのであれば、少し余裕を持ったスケジュール設定が望ましいこともあります。

実際には、多くの退職代行サービスでは即日対応が可能であり、すでに多くの成功事例が存在します。

例えば、精神的に追い詰められていた方が、退職代行を利用して即日退職を実現し、その後新しい職場で新たなスタートを切ったというケースもあります。

一方で、即日退職が困難なケースもあります。

例えば、会社側が有給消化を拒否した場合や、引き継ぎ作業を急ぐ必要がある場合です。

しかし、こうした場合でも、一般企業運営の退職代行サービスでは法的根拠に基づいた対応がなされ、最終的には円満退職をサポートします。

即日退職を希望する方にとって、退職代行サービスは非常に有効な手段となります。

退職代行サービスを利用しても、会社から連絡が来る可能性はあります。

特に会社側が退職手続きの確認や、引き継ぎの調整を行いたい場合には、直接連絡を試みることがあります。

ただし、多くの退職代行サービスでは、利用者に直接連絡が来ないように代行業者が間に入り、対応を一括して行う体制を整えています。

もし会社から連絡があった場合でも、代行業者が迅速に対応し、利用者がストレスを感じることなく手続きを進められるようサポートします。

たとえば、質問や要望はすべて代行業者が受け取り、利用者に転送されるか、必要に応じて代わりに回答を行います。

また、連絡を避けるためには、契約時に「会社からの連絡はすべて代行業者を通す」旨を明確に伝えてもらうことが重要です。

これにより、会社側も直接利用者へ連絡を控えるケースが増えます。

一般企業運営の退職代行サービスはこうした対応に慣れており、スムーズかつ安心して退職できるように適切にサポートしてくれます。

連絡が来るかどうかを過度に心配せず、代行業者のサポートを信頼することが大切です。

退職代行サービスの利用が転職活動に与える影響については、過度な心配は不要です。

履歴書や面接で退職理由を問われた際には、「個人的な事情で円満に退職した」と正直かつ簡潔に説明することがポイントです。

無理に詳細を話す必要はなく、前向きな姿勢を強調しましょう。

転職先企業も、近年は退職代行サービスの利用に理解を示すケースが増えています。

特に、パワハラや長時間労働といった理由で退職した場合は、正当な判断として受け止められやすいです。

実際に退職代行を利用し、スムーズに転職を成功させた事例も多く報告されています。

こうした成功例は、サービス利用への不安を和らげる材料となるでしょう。

また、運営主体が一般企業であっても、法律に基づいた正当な手続きを行っているため、転職活動への悪影響はほとんどありません。

安心して利用し、新たなスタートを切ることが可能です。

退職代行サービスを選ぶ際、費用対効果を最重視するなら、一般企業運営の退職代行サービスが最も優れています。

弁護士や労働組合が提供する退職代行サービスは、確かに法的な強みがありますが、多くの人にとってはオーバースペックで、コストが高すぎる場合がほとんどです。

法律的な対処が必要ない一般的な退職手続きには、一般企業運営のサービスが十分に対応可能です。

実用性と経済性のバランスを取るなら、一般企業運営の退職代行が圧倒的に優れています。

料金は適切で、迅速かつ効率的な対応が可能。

さらに、多くの成功事例があり、利用者の満足度も高いため、安全性や信頼性も十分に担保されています。

多くの利用者が一般企業運営の退職代行を選び、満足しています。

コストを抑えつつ、スムーズに退職を実現したいと考えるなら、迷うことなく一般企業運営の退職代行を選ぶべきです。

退職代行を利用することを決断したなら、信頼できる一般企業運営の退職代行サービスを選び、今すぐ行動に移すことをお勧めします。