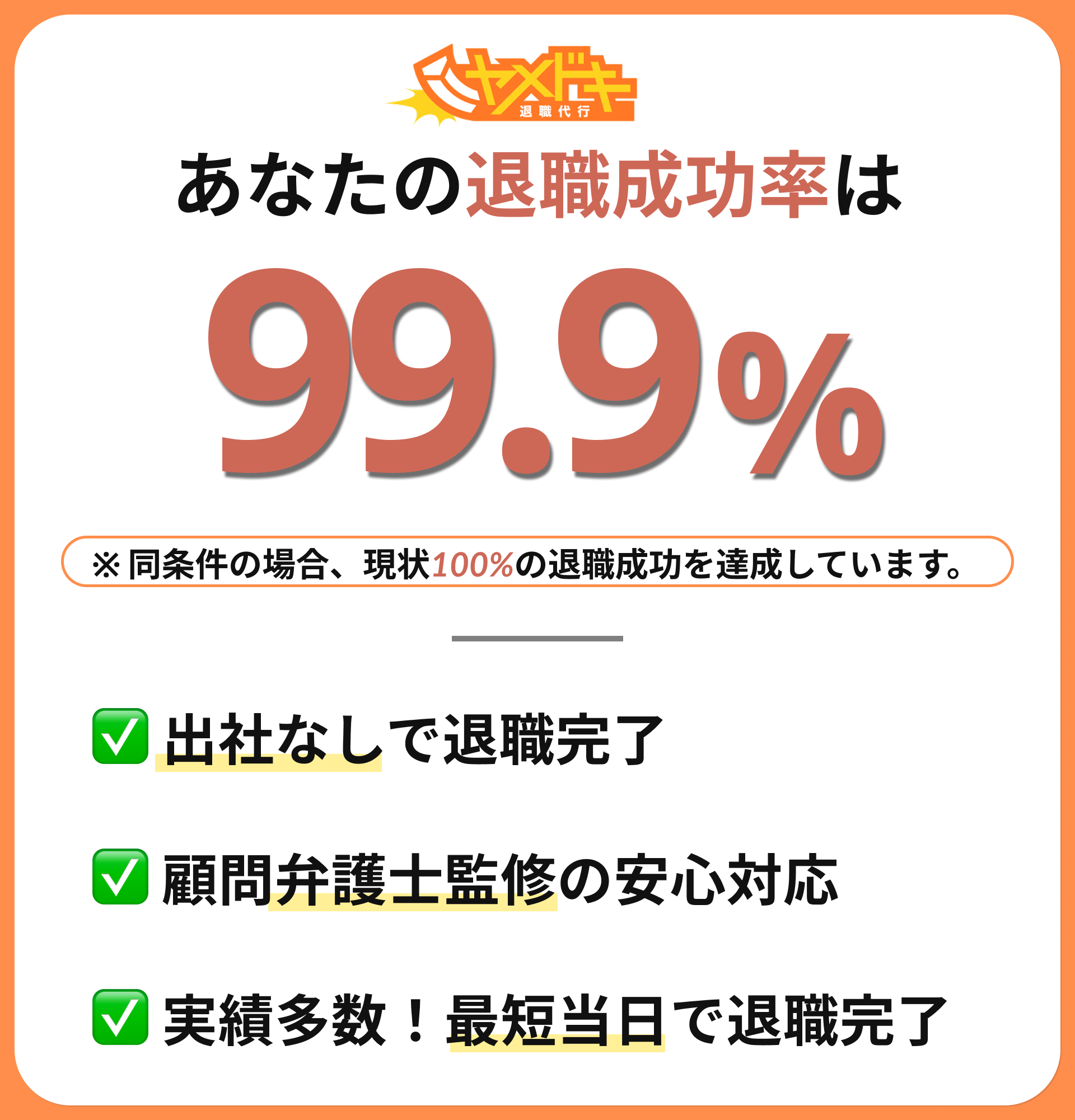

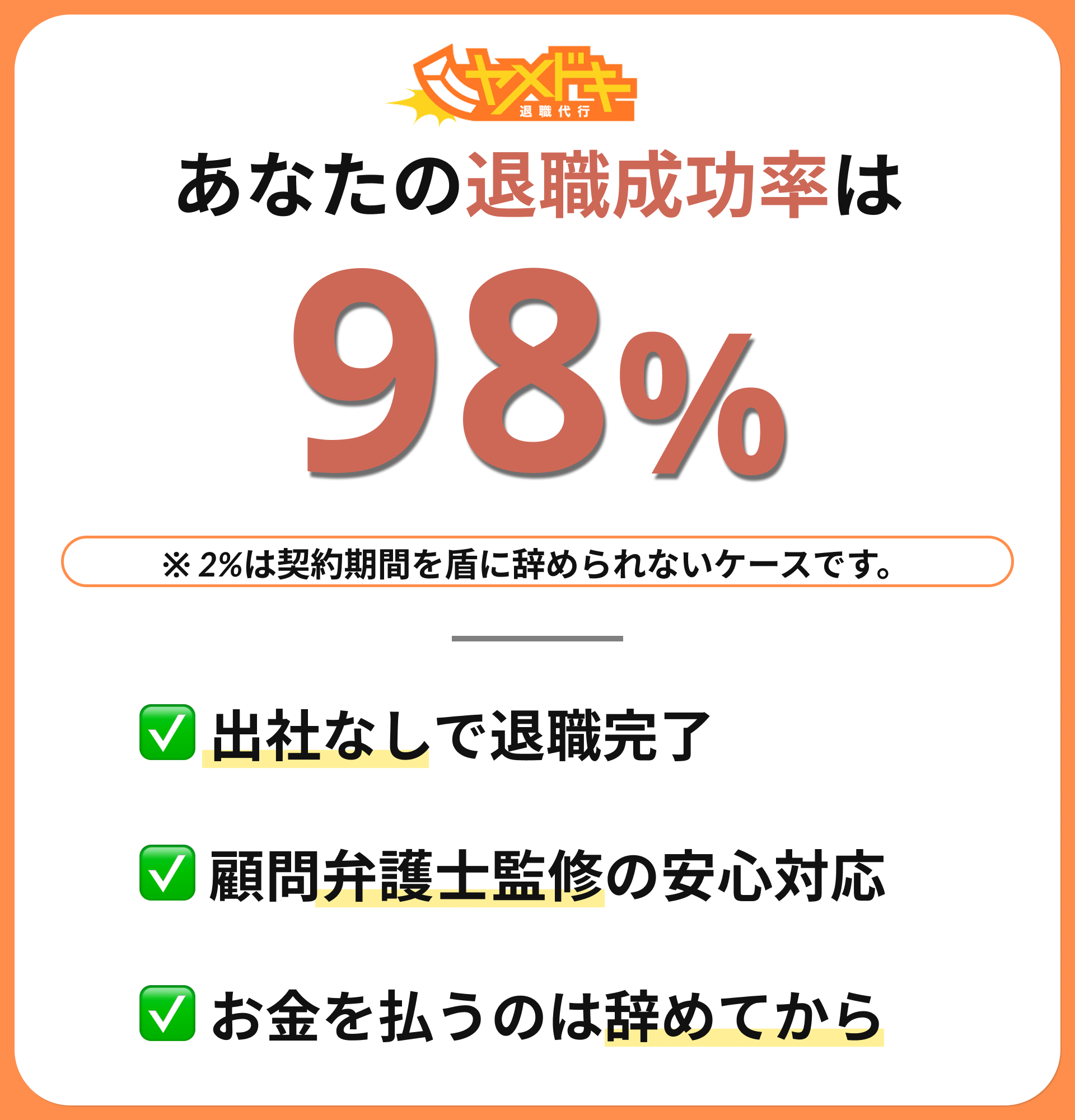

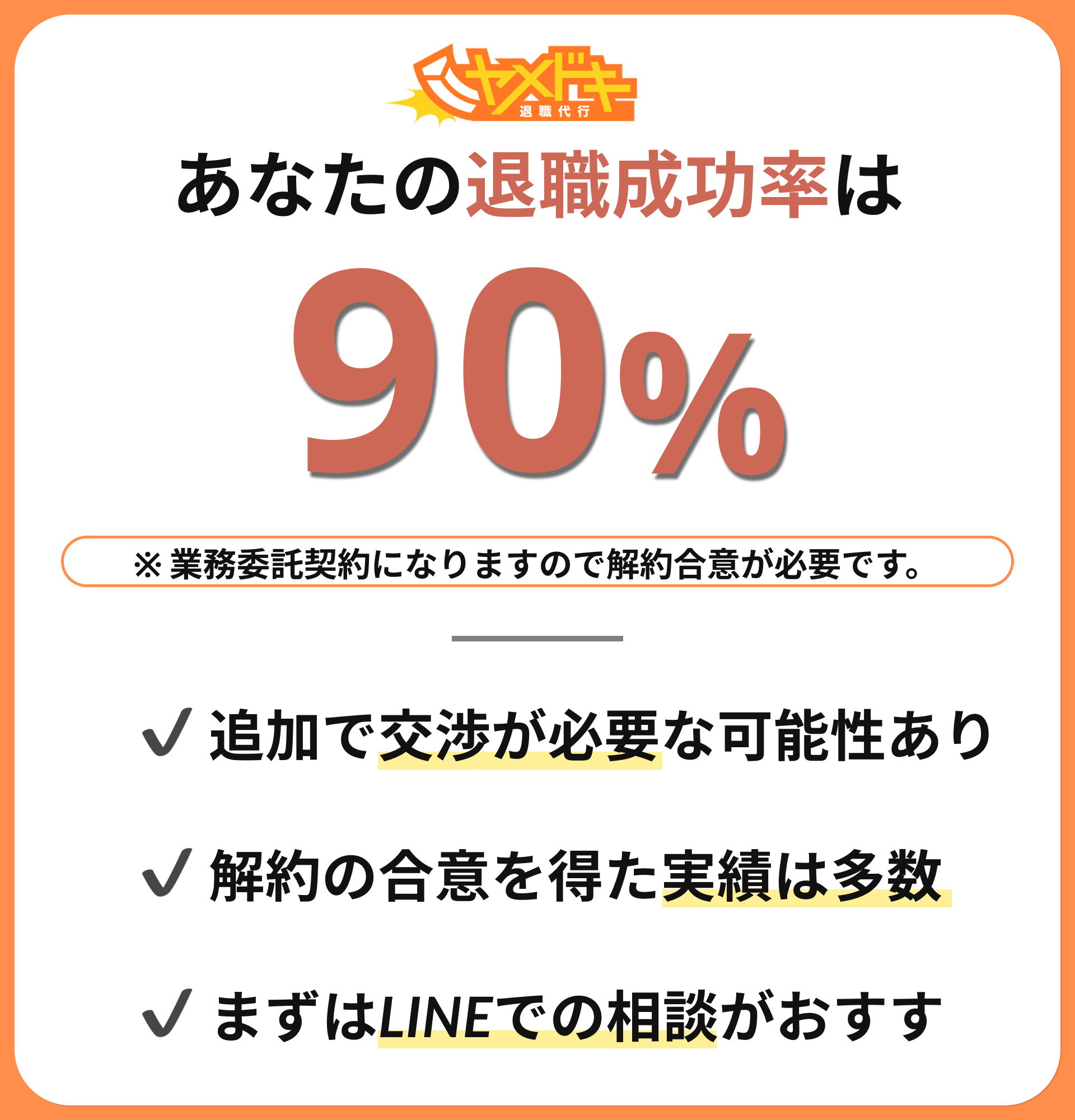

まずは退職できるかチェック!!

「退職したいけれど上司に言い出せない」「何度も引き止められて心が折れそう」

——そんな悩みを抱える方が近年増えています。

実際、退職代行サービスの年間利用者数は2023年時点で約5万人を超え、前年比で約120%の増加を記録しています。

とはいえ、「本当に安全に退職できるの?」「費用はどれくらいかかる?」「トラブルにならない?」といった不安も尽きませんよね。

この記事では、退職代行の仕組みや選び方、注意点を専門家の視点からわかりやすく解説。

失敗を避け、あなたにとって最適なサービスを選ぶための知識を得ることができます。

退職代行サービスとは、本人に代わって退職の意思を会社に伝えるサービスです。

この背景には、上司からのパワハラや執拗な引き止め、長時間労働など、深刻化する労働環境の問題があります。

厚生労働省の「総合労働相談件数」は2022年度に約129万件を超え、年々増加傾向にあります。

なお「代行」は法律上、弁護士以外が代理交渉することはできず、非弁行為に該当しないよう注意が必要です。

「退職を伝えるのが怖い」「何度言っても辞めさせてもらえない」「体調を崩して出社できない」といった方が、利用対象となり得ます。

STEP 1:相談・問い合わせ(30分〜1時間)

電話・メール・LINEなどで現状や希望を伝える。

STEP 2:契約・料金支払い(即日〜翌日)

サービス内容と料金に納得すれば正式に申し込む。

STEP 3:ヒアリング・方針確認(当日〜翌日)

退職希望日や伝えてほしい内容などを詳細にすり合わせ。

STEP 4:会社への退職意思通知(原則当日)

代行業者が本人に代わり、会社に退職の意向を伝える。

STEP 5:退職日確定と必要書類の手続き(数日〜2週間)

退職日や書類の送付方法などを業者が会社と調整し本人が書類を送付。

STEP 6:書類受領(1〜2週間)

離職票・源泉徴収票などが会社から本人に郵送される。

STEP 7:退職完了・フォローアップ(任意)

トラブル対応や再就職支援など、必要に応じてサポート。

【注意】「即日退職」は連絡当日から出社不要という意味で、法律上の退職日は通知から2週間後が原則です。

退職の意思を伝えるだけなのに、想像以上の困難に直面する人は少なくありません。

たとえば、パワハラ上司が「辞めるなんて許さない」と威圧してくるケース、人手不足を理由に退職を認めてもらえない現場、辞意を伝えること自体が怖くて何週間も悩む人など。

実際、「何度も退職を申し出たが無視され続けた」「上司に怒鳴られパニック障害を発症した」といった声もあります。

法律上、労働者にはいつでも辞める自由があります(民法627条)。

しかし現実には、その権利を行使できない状況が多く存在します。

精神的ストレスが長期化すれば、うつ病や不眠症など健康被害につながるリスクも高まります。

退職代行は「逃げ」ではなく、労働者の尊厳と健康を守るための正当な手段です。

自力で動けないときにこそ、専門家の手を借りる価値があります。

退職の権利は、民法第627条により保障されています。

この条文では「期間の定めのない雇用契約は、いつでも解約の申し入れができ、2週間後に終了する」と定められており、労働者が自由に退職を申し出ることが可能です。

また、労働基準法にも退職を妨げる条文はなく、これが退職代行の法的根拠となります。

退職代行の実務では、「代理(本人に代わって行為)」と「委任(伝達や手続きの代行)」の違いが重要です。

弁護士でない業者が交渉を行うと「非弁行為」となり、違法とされる可能性があります。

実際に、東京地裁平成30年判決では、非弁行為を行った業者の違法性が認定されました。

安心して利用するには、適法な範囲内で業務を行う弁護士や労働組合を選ぶことが重要です。

退職代行サービスには大きく分けて「一般企業型」「労働組合型」「弁護士型」の3種類があります。

価格(料金相場は2万円〜5万円)の安さだけで選ぶと「安かろう悪かろう」となるリスクもあるため、サービス内容と自分の状況に合った選択が重要です。

たとえば、即日退職したい場合は対応スピード、トラブルを抱えている場合は法的交渉の可否が判断基準になります。

以下の比較表を参考に、それぞれの特徴と確認し、自分に最適なサービスを選びましょう。

| 種類 | 費用 | 交渉力 | 法的対応力 | 適用場面 |

| 労働組合 | 中~高 | 高(未払い残業代や損害賠償請求も可) | 強い | 未払い残業代や損害賠償請求など労働条件の法的問題がある場合に最適 |

| 弁護士 | 高 | 非常に高(複雑なトラブル対応も可能) | 法的に最も確実 | 複雑な法律問題や訴訟リスクがあるケース、または交渉の専門性が必要な場合 |

| 一般企業 | 低~中 | 弱め | 弱め | シンプルな退職通知やトラブル対応のみを希望する場合に向く |

一般企業が提供する退職代行は、もっとも手軽に利用できるタイプです。費用相場は2〜4万円程度で、会社への退職意思の伝達や書類のやり取りを代行してくれます。

メリットは、費用の安さ、24時間対応のスピード感、相談のしやすさ。一方で、弁護士ではないため、未払い給与や有給消化の交渉など「法的交渉」は行えません。

トラブルが予想されず円満退職が可能な方や、まずは会社に退職を伝えたい方に向いています。

利用時には、自分の状況を正しく伝え、できること・できないことの線引きを理解しておくことが大切です。

労働組合が運営する退職代行サービスは、「団体交渉権」を持つ点が最大の特徴です。これは労働組合法第6条に基づく法的権利で、使用者に対して有給休暇の消化や未払い残業代の請求といった交渉が可能です。

費用相場は3〜6万円程度と一般企業よりやや高めですが、交渉対応の専門性が反映されています。

メリットは、法律に基づいた交渉ができること。特に「有給を使い切って辞められた」「残業代20万円が支払われた」といった成功事例もあります。

一方で、利用には組合への加入が必要で、対応までに時間がかかるケースもあるようです。

トラブルの懸念がある場合や、退職後の権利回復を希望する方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

退職代行サービスの中でも、弁護士事務所が提供するものは最も法的対応力が高いタイプです。

弁護士は「法律事務」に該当する代理・交渉業務を行える唯一の存在であり、民事訴訟や損害賠償請求などの複雑な問題にも対応可能です。

費用は5〜10万円程度と高めですが、これは高度な専門性と訴訟リスクに備えた対応力に裏付けられています。

メリットは、パワハラや違法な引き止め、未払い残業代の請求などあらゆる問題に対処できる点。

反面、「費用が高くて相談しづらい」と感じる人も少なくありません。

弁護士選びでは、労働問題に特化した実績や相談対応の丁寧さが判断材料となるでしょう。

退職代行サービスには、一般企業・労働組合・弁護士の3タイプがあり、それぞれ費用や対応範囲に大きな違いがあります。以下の比較表で全体像を把握しましょう。

| タイプ | 費用相場 | 対応範囲 | 所要時間目安 | 適用ケース |

| 一般企業 | 2〜4万円 | 退職意思の伝達のみ | 当日〜1週間程度 | トラブルなしの円満退職 |

| 労働組合 | 3〜6万円 | 団体交渉による請求交渉も可 | 2〜7日程度 | 有給取得・未払い残業代の請求あり |

| 弁護士事務所 | 5〜10万円 | 法的交渉・損害賠償・訴訟対応 | 数日〜2週間程度 | パワハラ・違法引き止め・複雑な問題 |

サービスによっては「書類発送費」「追加交渉費」などのオプション料金が発生する場合もあるため、契約前に必ず確認しましょう。

また、「成功報酬制」を採用しているケースでは、例として「請求金額10万円×20%=2万円」のような報酬が上乗せされます。

費用を「安心して退職できるための投資」と捉える視点も大切です。

最近では分割払いに対応している業者も増えており、負担を軽減しながら利用することも可能です。

退職代行サービスには確かに利点がありますが、同時に注意すべき点も存在します。

ここではその両面を公平に整理し、皆さんが冷静に判断できる材料を提供します。

たとえば、利用者の約8割が「精神的負担の軽減に役立った」と回答した調査もあります。

一方で「転職面接で理由を聞かれた」といった声も見られます。

サービスは費用がかかるものの、「安心して辞められる対価」と捉える利用者も多く、費用対効果の視点も重要です。将来的なキャリアへの影響を含め、感情論に流されずに検討することが賢明です。

退職代行サービスには、多くの人が抱える「辞めたいけど辞められない」状況を打開する力があります。

ここでは、利用者が実感している5つの主なメリットを具体的な事例とともに紹介します。

メリット1:精神的負担の軽減

「辞めたい」と言い出すのが怖い、上司に引き止められるのが嫌だ――そうした精神的ストレスを代行サービスが肩代わりしてくれます。

事例: 「上司が感情的で、退職を切り出せなかった。代行に依頼してからは一切のやり取りがなく、心が軽くなった」(20代男性・ITエンジニア)

メリット2:確実な退職実現

退職の意志を伝えても、強引に引き止められたり、有耶無耶にされたりすることがあります。退職代行を利用すれば、退職の意思が明確に伝わり、確実に手続きが進みます。

事例: 「何度も退職を申し出たが聞き入れてもらえなかった。代行に依頼したらすぐに受理され、スムーズに辞められた」(30代女性・販売職)

メリット3:即日対応可能

「もう明日から行きたくない」と思ったときにも、即日対応してくれる業者が多いため、スピーディーに行動できます。

事例: 「夜に相談した翌朝には職場に連絡が入っていた。出社せずに辞められて本当に助かった」(20代男性・飲食業)

メリット4:法的知識不要(専門家に任せる安心感)

退職には民法や労働基準法などの法律が絡みますが、退職代行を利用すれば自分で法的知識を調べる必要はありません。専門家が適切に手続きを代行してくれるため、安心して任せられます。

事例: 「退職手続きを自分でやろうと調べていたら、労働法の複雑さに混乱。退職代行を使ったら、必要な対応をすべて整えてくれてスムーズに退職できました」(30代女性・介護職)

メリット5:プライバシー保護(退職理由を詳しく話さなくて良い)

「なぜ辞めるのか?」と上司に詰められるのがストレスという声は少なくありません。退職代行を使えば、詳細な理由を職場に説明する必要がなく、精神的な負担を軽減できます。

事例: 「家庭の事情で辞めたかったのですが、職場には話したくありませんでした。代行にお願いしたら、理由を伏せたまま手続きが完了して助かりました」(20代男性・営業職)

退職代行サービスには多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

ここでは、利用前に知っておきたい3つの主なデメリットと、その現実的な対処法を紹介します。

デメリット1:費用負担

退職代行の利用には、2〜10万円前後の費用が発生します。特に弁護士に依頼する場合は高額になることも。

対処法:いくつかの業者が分割払いや後払いに対応しています。費用を「安心して退職できるための投資」と捉える視点も重要です。

デメリット2:周囲の理解不足

「自分で辞められないの?」といった否定的な声や、「逃げ」と受け取られる可能性もゼロではありません。

対処法:家族や親しい友人には事前に事情を説明し、理解を得ておくと安心です。無理に職場に説明する必要はありません。

デメリット3:転職への影響

次の面接で「なぜ退職代行を使ったのか?」と聞かれるのではという不安を抱く方もいます。

対処法:面接では「心身の健康を優先した」や「トラブルを避けて円満に退職した」など、前向きな理由に言い換えることで好印象を与えられます。

これらのデメリットは工夫次第で十分に対処可能です。

むしろ、精神的な負担やトラブルを未然に防げるという点で、退職代行のメリットが上回るケースが多いと言えるでしょう。

退職代行サービスは便利な反面、悪質業者による詐欺や「説明と実際の対応が違う」といった失敗事例も報告されています。

料金の安さだけで決めると、対応範囲が不十分だったり法的に問題があるケースもあります。

選ぶ際は、対応実績や運営元の信頼性、料金体系の明確さなどをチェックリストで確認しましょう。

また、口コミサイトやSNSの評判も参考になりますが、過剰な宣伝やサクラ投稿には注意が必要です。

最低でも2~3社を比較検討し、自分の状況に合ったサービスを選ぶことが失敗を防ぐ鍵となります。

退職代行サービスを選ぶ際は、以下の5つの条件を満たしているかをチェックすることが重要です。

料金の安さだけで判断すると、後悔するリスクもあるため慎重な確認が必要です。

✅ チェックリスト:信頼性を見極めるための質問例付き

□ 明確な料金体系

追加費用やオプションの有無、返金保証制度が明示されているか?

質問例:「追加料金は一切かかりませんか?」

□ 実績の豊富さ

創業年数、退職成功率、累計利用者数が公開されているか?

質問例:「今までに何件の退職代行実績がありますか?」

□ 対応範囲の明確性

できること・できないこと(例:交渉可否)が明記されているか?

質問例:「未払い残業代の交渉は可能ですか?」

□ 連絡体制の充実

24時間対応の有無、進捗の報告体制が整っているか?

質問例:「LINEやメールでの進捗連絡はありますか?」

□ 法的コンプライアンス

非弁行為を行っていないか、適切な業務範囲で運営しているか?

質問例:「法律的な問題に発展した場合、どのように対応しますか?」

退職代行サービスを選ぶ際には、トラブルを避けるために注意すべき危険な特徴を知っておくことが不可欠です。

以下のようなサインがある業者には要注意です。

実際に、「格安サービスを使ったが、途中で連絡が取れなくなった」「退職できず、会社に逆に連絡がいった」といった被害報告もあります。

口コミのチェックも重要ですが、★5の評価が不自然に多い場合はサクラレビューの可能性も。

複数のレビューサイトを比較し、SNSでの評判も確認しましょう。

万が一被害に遭った場合は、消費生活センター(188)や日本弁護士連合会などに相談するのが適切です。

安全に退職するためには、慎重なサービス選びが最も大切です。

退職代行サービスに相談する前に、基本情報を整理しておくことで対応がスムーズになり、ミスマッチやトラブルを防げます。以下のチェックリストをもとに、事前準備を進めましょう。

✅ チェックリスト

□ 会社情報:会社名、所在地、所属部署、上司の名前

□ 雇用関係情報:雇用形態(正社員・契約社員など)、勤務期間、給与額

□ 退職理由と緊急度:精神的な負担、体調不良など、退職に至った背景

□ 希望する退職日:即日か数週間後か、また有給残日数とその消化希望

□ トラブルの有無:パワハラや未払い残業代の有無、過去のトラブル履歴

□ 相談時に聞きたいこと:費用の詳細、連絡方法、代行の流れ、必要書類など

これらの情報がそろっていると、サービス提供側も迅速・的確に対応しやすくなります。

特に「希望退職日」や「トラブルの有無」は、依頼内容や費用にも関わるため、正確に伝えることが重要です。

退職代行サービスを利用する際には、事前の注意が欠かせません。

たとえば「退職の連絡が届いていなかった」「サービスの説明と実際の対応が違った」などのトラブルは少なくありません。

これを防ぐには、情報を正確に整理し、会社と直接連絡を取らずに代行業者に一任する姿勢が大切です。

また、退職後の書類手続きや社会保険の切り替えなども見越して準備しましょう。

予想外の事態が起こる可能性もあるため、サービス選びの段階で信頼性をしっかり確認し、万全の体制で臨むことがトラブル回避の鍵となります。

退職代行サービスの利用は便利な一方で、いくつかのトラブルが発生する可能性があります。

ここでは代表的な5つの事例とその予防策、対処法を紹介します。

トラブル1:会社から直接連絡が来る

退職代行が会社に連絡しても、担当者が納得せずに本人へ電話やメールしてくるケースがあります。

無視しても法的に問題はなく、代行業者へ転送・共有しましょう。

事前に「本人とは連絡を取らないように」と伝えてもらうと予防になります。

トラブル2:離職票などの書類が届かない

退職後、会社が離職票や源泉徴収票を送付しないことがあります。

これは労働基準法に反する可能性があるため、業者を通じて再度発行を依頼し、それでも拒否される場合は労働基準監督署に相談しましょう。

トラブル3:有給取得や残業代支払いを拒否される

有給休暇の取得は労働基準法第39条により認められており、未払い残業代も同様に請求できます。

対応できる代行業者(労働組合・弁護士)を選び、証拠(勤怠記録等)を準備することで対処可能です。

トラブル4:退職代行業者と連絡が取れなくなる

悪質な業者にありがちなトラブルです。連絡手段(電話、LINE、メール)の複数提示がない、事業者情報が不明瞭なサービスは避けましょう。契約前に口コミや法人登記の有無も確認することが大事です。

トラブル5:同僚からの批判や嫌がらせ

突然の退職により、周囲から「逃げた」といった反応が起こることもあります。ですが、退職は労働者の正当な権利です。次の職場での目標に集中し、必要であればSNSの設定見直しなどで自衛しましょう。

退職代行サービスを利用する際、会社から連絡が来た場合は「自分で対応せず、すべて退職代行業者に転送する」のが基本です。

誤って電話に出てしまった場合は、「すべて代行業者にお任せしていますので、そちらにご連絡ください」と丁寧に伝えましょう。

メールやLINEは返信せず、内容をスクリーンショットで保存して、必要に応じて代行業者に共有・対応について確認すると安心です。

上司や同僚、また家族への個別連絡があった場合も、感情的にならず一貫して対応を断ることが大切です。

万が一、脅迫や人格否定など法的に問題のある発言があれば、記録を残して弁護士など専門家に相談しましょう。

すべての連絡は日時・内容・相手を記録しておくと、トラブル時に役立ちます。

退職後にはさまざまな手続きが待っています。

書類の受け取りや健康保険・年金の切り替え、失業保険の申請など、期限を守り適切に対応することが大切です。

以下の表は、退職後に注意すべき主な手続きを項目ごとにまとめたものです。スムーズな手続きのために、ぜひご活用ください。

| 手続き | 内容 | 期限・優先順位 | 備考 |

| 離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証などの受け取り | 退職後に会社へ郵送依頼(または退職代行業者経由) | 退職後すぐ | 再発行も可能だが手間がかかるため早めに |

| 健康保険の切り替え | ・国民健康保険へ加入もしくは任意継続(元の健康保険を継続)を選択 | 退職翌日から14日以内 | 任意継続は2年間まで可能。条件あり |

| 年金の切り替え | 厚生年金 → 国民年金への切り替え | 退職日翌日から14日以内 | 市区町村での手続きが必要 |

| 住民税の支払い | 特別徴収(会社が給与から天引き)→普通徴収(個人で支払)に自動的に切り替わる | 役所から自宅に届く納付書の期限に準ずる | 普通徴収は支払いを忘れがちなので注意 |

| 失業保険の申請 | ハローワークで手続き(離職票など必要書類持参) | 退職後すぐ(早い方が良い) | 待機期間あり(7日+条件により3ヶ月) |

| 転職活動での説明準備 | 「キャリアアップのため」など前向きな理由に言い換え | 転職活動開始前までに | 面接での印象を左右するため事前準備が重要 |

退職代行サービスの利用前には、まず他の選択肢も検討しましょう。ここでは以下の3つの選択肢を紹介します。

1.労働基準監督署への相談 : 無料で、法令違反の有無を調査してもらえます。

2.労働組合への加入・相談 : 団体交渉が可能ですが、加入手続きに時間がかかる場合もあります。

3.無料法律相談 : 法的な問題の整理に有効ですが、対応範囲が限られることもあります。

会社との関係が比較的良好/退職理由が明確/退職によるトラブル発生の想定が少ない、などの場合は自力での退職が可能かもしれません。

逆に、パワハラや未払い残業など複雑な問題があれば専門サービスの利用が望ましいでしょう。

費用や時間を考慮しつつ、状況に合った最適な方法を選ぶことが重要です。

労働基準監督署(労基署)は、労働基準法などの法令に違反している企業に対して行政指導を行う公的機関です。

サービス残業、未払い賃金、長時間労働、パワハラ、劣悪な職場環境などに関する通報・相談を受け付けています。

相談は電話・窓口・インターネットで可能で、労働条件通知書や給与明細などの証拠を準備しておくとスムーズです。

実際に労基署への通報で未払い残業代が支払われた事例もあり、特に法令違反が明らかな場合には有効な手段です。

ただし、民事的なトラブル(退職交渉や慰謝料請求など)には介入できないため、解決には限界があります。

必要に応じて退職代行と併用することで、労働環境改善とスムーズな退職の両立を図ることも可能です。

退職問題に悩む場合、労働組合への加入・相談も有力な選択肢です。

労働組合には企業内組合のほか、誰でも加入できる地域ユニオン(合同労組)があります。

加入方法は組合により異なるのでインターネットで調べます、加入費は月数千円程度が一般的です。

ユニオンに加入すると、団体交渉を通じて退職交渉や未払い賃金の請求ができ、労働法に基づいた保護を受けられます。

相談できる範囲は幅広く、退職・残業代請求・パワハラ対応など多岐にわたります。

実際に、退職拒否にあったケースでユニオンの交渉により数日で退職が実現した事例もあります。

組合の活動への参加義務は基本的に任意で、退職後も一定期間組合員として相談を継続できる場合があります。

退職に関するトラブルを抱えたとき、無料の法律相談を活用するのは有効な手段です。

法テラス(日本司法支援センター)、各地の弁護士会、自治体が提供する無料法律相談では、労働問題に詳しい専門家からアドバイスを受けることができます。

相談内容には、退職拒否、未払い残業代、パワハラなどが含まれます。 これらの相談には利用条件が設けられている場合があり、たとえば法テラスでは収入制限が適用されることがあります。

申し込みは電話やWeb、窓口から可能で、事前に予約が必要なケースが大半です。

相談時間は通常30分程度と限られているため、雇用契約書、給与明細、やりとりの記録などの資料を事前に整理して持参すると、時間を有効に使えます。

無料相談後の選択肢としては、調停、示談、訴訟などがあります。

残業代未払い、パワハラを理由に会社都合で退職したい、など自力での解決が難く継続的な対応が必要な場合は、有料での相談・依頼に進みます。

弁護士選びにおいては、労総問題を専門領域としていると心強いです。

退職代行サービスは、職場に直接言い出せない苦しみを抱える方にとって有効な選択肢です。

1. 選ぶ際は、信頼性・法的対応力・料金体系を見極めましょう。

2. 事前準備や退職後の手続きも含め、全体像を把握することがトラブル防止につながります。

3. もし迷った場合は、労基署や労働組合、無料法律相談などの公的機関にも相談できます。

大切なのは、あなた自身の心と人生を守る行動を取ること。

退職は終わりではなく、新しいキャリアの始まりです。

あなたの一歩が、より良い未来につながることを願っています。